1月の能登半島地震から半年が過ぎました。その間も、富山を含め日本各地で揺れが観測されるなど「地震大国・日本」ではいつ、どこで大きな揺れが起きるか分かりません。あらためて緊急時の対策、見直してみませんか?

コノコトプラス10号(2024年2月発行)では、富山県内の子育て世代の皆さんに、地震に関するアンケートを実施。能登半島地震の発生前後で、地震対策にどのような変化があったかを聞きました。

※アンケートは2024年2~3月にウェブサイト上で実施。211人から回答を得ました。

最多は食料の備蓄

能登半島地震後に新たに行った備えを尋ねる質問(複数回答可)に対し、最多は「食料の備蓄」で、回答者の半数近くとなる100人が、地震発生前は用意していなかった食料や水を新たに備えた(または追加した)という結果になりました。

地震後に新たに行った対策

②避難時の持ち出し品の用意(73人)

③ハザードマップの確認(56人)

2番目に「避難時の持ち出し品の用意」(73人)、3番目には「ハザードマップの確認」(56人)が入りました。

中には「能登半島地震直後、しばらく小売店で水が売り切れになったので(備蓄するようにした)」という声もありました。

地震前から行っていた対策

②ハザードマップの確認(72人)

③避難時の持ち出し品の用意(56人)

「食料の備蓄」は地震前から行っていた備えでも最多の78人が選び、生きていくために不可欠な食料の確保は、日頃から準備していた人が多かったことがうかがえます。

次いで「ハザードマップの確認」(72人)、「避難時の持ち出し品の用意」(56人)となりました。これら上位3項目は、地震後に備えた人が多かった3項目でもあり、災害対策を考えた時にまず思いつく基本的な事柄のようです。

キッズ携帯や燃料を新たに確保

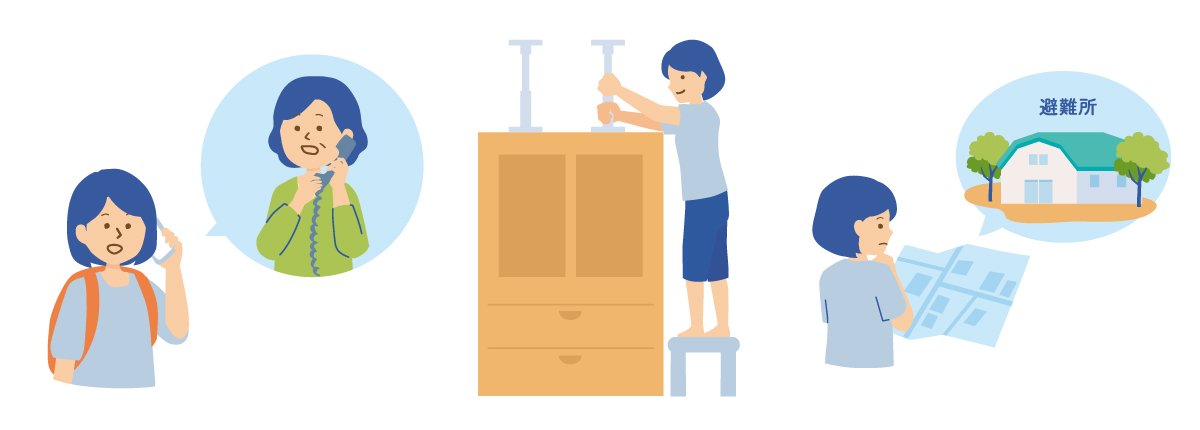

地震後に新たに行った対策の4位以降は「家族が離れていた場合の連絡方法の確認」「家具の固定や落下・転倒対策」「避難経路の確認」「自宅の耐震性の確認」が続きました。

イラスト提供:PIXTA

その他の対策として、「次女にキッズ携帯を持たせた」という人がいたほか、「ガスや蓄電池などの燃料を確保した」、「洗濯機やトイレが使えない場合を想定して、生活水をためるようになった」との声も聞かれました。

災害発生!どうすれば?

地震や津波、集中豪雨による水害…。実際に起こったらどうすればいい? 緊急時に身を守る行動のヒントを集めました。

万一に備え、日頃から準備を

避難が必要な大災害に備え、日頃からできる準備は何でしょうか。備蓄品や防災リュック、自宅の危険箇所を考える記事はこちらから見られます。

レポーターさんの投稿から

コノコトレポーターの皆さんも、防災の大切さや地震について考えるきっかけとなる記事を投稿してくれています。