1月の能登半島地震を受け、翌月に発行したコノコトプラス10号の読者アンケートで地震対策についての疑問を集めたところ、約200人から声が寄せられました。多かった内容について、富山県防災士会事務局長の上田司穂さんに聞きました。

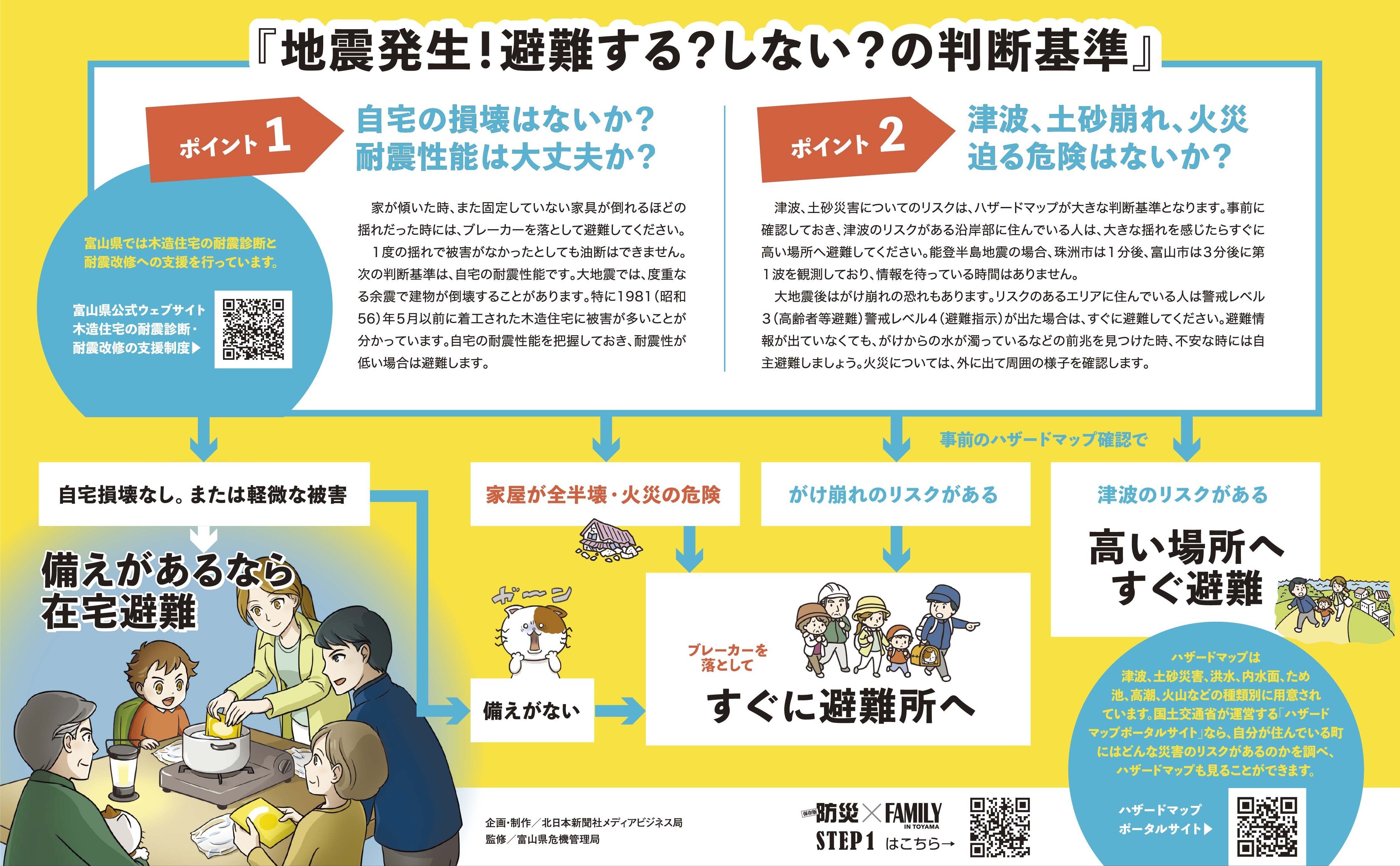

Q.避難所へ行く、行かないの判断基準を教えてください。

A.「自宅の損壊はないか?耐震性能は大丈夫か?」と「津波、土砂災害、火災など迫る危険はないか?」が判断基準となります。災害発生後、瞬時にこの判断をするためには、事前に自宅の耐震性能を知っておくことと、ハザードマップで住んでいる町のリスクを把握しておくことが前提となります。

避難する?しない?の判断基準

(北日本新聞の企画紙面「防災×FAMILY」より)

詳しく見る

↑こちらから拡大してご覧いただけます

Q.同居の両親が高齢で思うように動けなくなったら、どうやって避難すればいいでしょうか。

A.折り畳みの車椅子が有効です。事前に道順などを確認しておきましょう。寝たきりの方の場合は、日ごろから民生委員や町内会長、隣近所の人たちと情報共有しておき、いざというときに助けてもらえるような関係づくりが大事です。この場合も、避難する際には町内で保有しているリアカーなどが役立ちます。

Q.家で犬を飼っています。一緒に避難所に入れる分からないので、避難所に行くか悩んでしまいます。

A.ペットを受け入れてもらえるかどうかは、その避難所を運営する住民の方々の判断になります。まずはケージに入れて避難し、避難所のルールに従うようにしましょう。過去には、ペット同伴者は別室になったり、ペットだけが別室になったりしたケースがありました。また盲導犬や介助犬は、一緒に避難所に入ることができます。

Q.避難持ち出しバッグのおすすめの置き場所や、定期的な見直し法があれば教えてください。

A.玄関や勝手口など出口付近に置いておくと、いざというときに持ち出しやすくなります。中身の点検は、家族の特別な日、例えば結婚記念日や誕生日などに決めておくと忘れません。記念日は家族の「防災の日」とするといいかもしれません。