インタビュー編では、発達障害の子どもやその家族と日々接している人たちに、支援の現状や子育てのアドバイス、周囲の人たちにできることなどを聞きます。

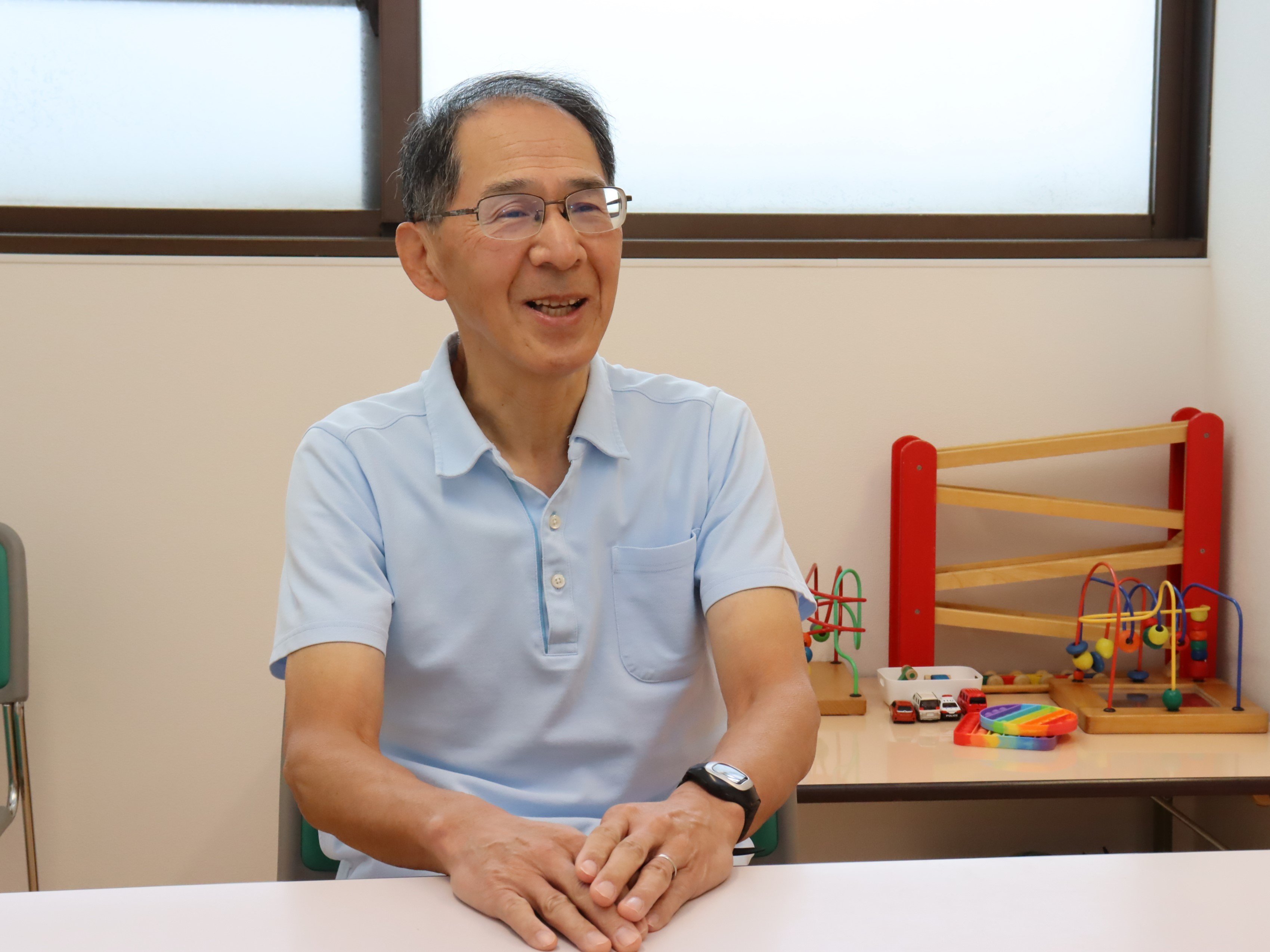

北川忠さん

年間150講座でも普及道半ば

相談窓口で悩みを聞いてもらい、心の穏やかさを得られたという人は、まだごく一部なのかもしれません。

富山県発達障害者支援センター(富山市下飯野)では、相談員4人で年間150以上の研修会や講座に出向き、発達障害の特性や地域での支援方法について話をしています。対象は、自治体職員、教員、保育士、民生委員、保育士を目指す学生、企業の社員らさまざまです。

それでも生きづらさを訴える人たちが減らない現状を目の当たりにする時、自分たちの活動が本当に必要な人に伝わり形になっているのかと、絶望的な気持ちになることがあります。そのたびに、これまで出会ってきた人たちの悔し涙を思い出し「この人たちを笑顔にするために、しなければいけないことがある」と思い直し、活動を続けてきました。

個別相談から支援者育成へ転換

センターは2003年に開設されました。2005年、早期発見と支援を目的とした発達障害者支援法が施行されたことで「発達障害」が少しずつ知られるようになり、県内あちこちから相談者が訪れるようになりました。

当時も相談員は4人。年間1000件以上の相談を受け、それでも追いつかないパンク状態でした。全国どのセンターも同様で、人材育成が進んでいなかったことから、国は2016年に支援法を改正し、悩みを抱える人たちが、わざわざセンターまで行かなくても、地域でよりきめ細やかな支援を受けられるよう、人づくりを目指すことになりました。

以降、センターの相談員は、さまざまな場所へ出向くようになりました。

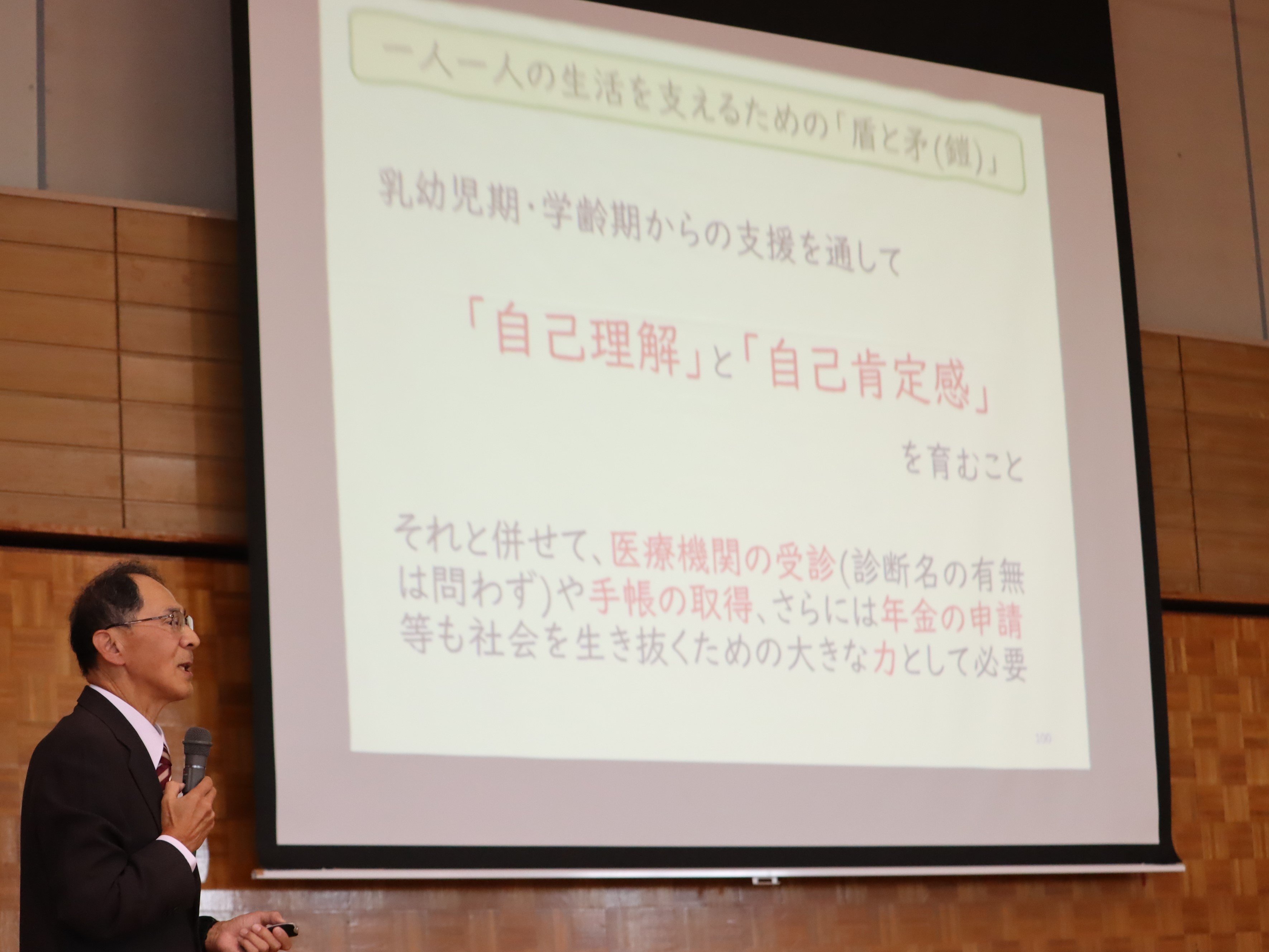

教員が集まる場で講演する北川さん=富山市内の中学校

「もう大人なんだから」親からも見放され

今も個別相談を続けています。そのほとんどが、成人した発達障害の人たちです。子どもの支援は広がっていますが、成人になると「学校も卒業し、もう大人なんだから」と親でさえ相談にのってくれないと言います。何度、職場を変えてもうまく行かず、引きこもってしまうケースもあります。彼らは時々センターに電話をして、もんもんとした気持ちを吐き出し、命をつないでいるのです。

親たちも苦しんでいます。「あんたたちのせいで私はこうなった」と長年、子どもに責められ、たまたまセンターの存在を知り訪れた女性は、育て方が悪いのではなく特性だと知り「相談に来て本当によかった」と涙を流されました。そんな時には、この仕事をしていて良かったと思います。

苦手は切り捨て 得意を伸ばす

誰だって社会に出れば、嫌なことは度々起こり、荒波にもまれることになります。その時、鎧や盾となって自分を守ってくれるのが「自分は自分のままでいい。人としてのすばらしさがあるんだ」という気持ちと、夢中になれる好きなことがあること。この二つを子どものうちに身に付けるため、子どもと接する大人たちに意識してほしいことがあります。

・子どもが大好きなことをやり続ける環境づくりをする。

・良いところ、ほめるところを見つけることを絶対にあきらめない。

発達障害の人たちは、得意なことと苦手なことがはっきりしています。ほかの子どもと比べてできないことを「なんでそのくらいできないの」と叱らないでください。苦手は切り捨てて、得意なことを伸ばしてください。

そして例えばぐちゃぐちゃに書かれた答案を見せられても「この文字かっこいいね」と声を掛けるなど、必ず良いところ、ほめるところを見つけてください。支援する大人がこのような応援メッセージを送り続けることが大切です。

特別な人じゃなくても支援できる

発達に特徴がある子どもでも、そうでなくても、子育ては家族だけでは大変です。「お節介かもしれないけれどお手伝いしよう」という人が地域に増えれば、少し生きやすい社会になるはずです。支援は誰にでもできます。身近に困っている人、悩んでいる人がいたら、まずは「あなたを気にかけています」というメッセージを送ることから始めてください。