学校に行きづらいと感じている子どもが増えています。県と県教育委員会が10月に発表した調査結果によると、2021年度に県内で不登校だった子ども(※)は小、中、高校合わせて2256人。小学生では66人に1人、中学生では23人に1人の割合です。

※病気やコロナ感染回避などを除く理由で年間30日以上欠席した子ども。

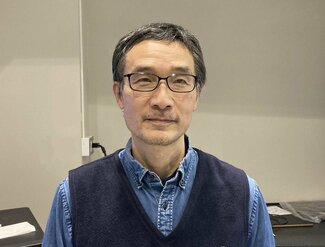

そんな中、不登校の子どもの子育てを経験した親たちが、今まさに子どもの不登校に悩んでいる親たちの話を聞く活動が、県内で始まりました。活動を行う「Switch不登校の子どもと親の会」の代表、小澤妙子さん(富山市)に話を聞きました。

昨年10月からメンター養成

―活動を始めたきかっけは?

全国で養成が進んでいる「発達障害ペアレントメンター」を知ったことでした。発達障害の子育てを経験し、かつ相談支援に関するトレーニングを受けた親たちのことで、発達障害の子育てで悩んでいる親たちの相談支援を行っています。不登校に関しても同様の活動があればと思い、昨年10月、県の助成を得て「不登校ペアレントメンター」の養成を独自に始めました。

受講者は予想の2倍以上となる50人も集まりました。現在も子どもは不登校中という方もいますが、いろいろ経験する中で子育てに対する考えを整理し、不登校を前向きにとらえている方がほとんどです。そして「自分が苦しんできたから、同じように苦しむ人のために何かできることをしたい」と申し込んでくださいました。

医師らから子どもの心理や傾聴学ぶ

―メンター養成講座では、どのようなことを学んだのでしょうか。

教育の専門家、医師、公認心理士らが講師となり、不登校についての法律、不登校の子どもの心の回復過程、HSC(ひといちばい敏感な子)、発達障害、傾聴などについての講座を6回実施しました。すべての受講した46人をメンターに認定し、ことし10月から活動を始めています。

誰かと話すこと聞くことが、子育てを変えるきっかけに

―これまでもSwitchの親の会では、互いに悩みを話す場を設けていました。あえてメンターを養成した狙いは?

県内の不登校の子どもは約2200人。私たちがSwitchを通してつながっているのは、そのうち1割もいるかどうかです。残りの人たちと、どうやってつながるかを考えた時、やはり個別相談の需要が高いと考えました。

不登校の子どもは、それぞれに苦しんでいます。少しでも早く親同士がつながり、親が不安を吐き出すことができれば、子どもへの対応も変わり、結果として子どもの苦しみが和らぐはずです。私自身も感じていますが、自分の経験を話すこと、そして人の話を聞くことは、これまでの子育てを振り返るきっかけとなります。

相談者「気持ち楽になった」

―個別相談が始まり、相談者、メンターそれぞれの反応は?

相談者の方からは「同じ経験をした人の話を聞く場がなかったのでよかった」「話して気持ちが楽になった」などの感想をもらいました。

メンターからは「自分の経験が役に立っていることがうれしい」「自分の子育てがこれでよかったと思えた」という言葉があり、メンター自身の自己肯定感にもつながっているようです。現在、相談会場は富山市と射水市で設けていますが、今後はもう少し広げていく予定です。