「子どもの学びを止めたくない」。そんな思いから、不登校の子どもや親が集まる会を立ち上げた女性がいます。県内で活動する「Switch不登校の子どもと親の会」の代表、小澤妙子さん(富山市)です。設立の思いや活動内容を聞きました。

小澤さん親子

「学校はもういいから、次へ行こう」と決意

―設立のきっかけは?

現在小学校5年生の息子が、1年生の3学期から突然不登校になったことです。当時は私もなんとか学校に行ってもらいたと思い、先生に相談しました。子どもは保健室登校をしたり、廊下で過ごしたり、学校に戻るためのいろんな指導を受けました。でもどうしても、教室に入れません。

そんな日々を1年ほど過ごし、「学校はもういいから、次へ行こう」と思うようになりました。今になって思えば、息子のHSC(ひといちばい敏感な子)の性質から、学校が合わなかったんだと思います。

1200人の不登校の子ども どこに?

―「学校に行かない」と決めた後、どうされたのでしょうか?

学校以外の学びの場を求めて、いろいろな相談窓口、支援機関を訪ねましたが、県内に、学校以外で公的支援を受けて学べる場はほとんどありませんでした。そこで県外に目を向けたんです。すると学校以外にもさまざまな学びの場があり、子ども本人の興味や好きなことから、学びの範囲を広げるといく学び方があることも知り、学校教育は多様な学びの一つなんだと思うようになりました。

一方、同時に疑問や怒りも感じるようになりました。なぜ義務教育なのに、学校を離れた途端にお金がかかるんだろう? なぜ不登校の子どもの学びを支える公的制度がないのだろう? 県内で1200人以上もいる不登校の小中学生たちは、どこで学んでいるんだろう?と。

富山は特に「不登校」はネガティブに捉えられ、隠してしまう傾向があり、家族だけで悩みを抱え込み負のスパイラルに陥ってしまう可能性があります。それならまず自分からオープンにして声を上げよう、息子の学びの場を作ろう、そうすれば仲間が集まり、不登校のネガティブなイメージが払拭できるのではないかと考えたんです。

強制しない 学びの場を提供

―そして2019年5月に、Switchを立ち上げられたんですね。現在はどのような活動をしていますか?

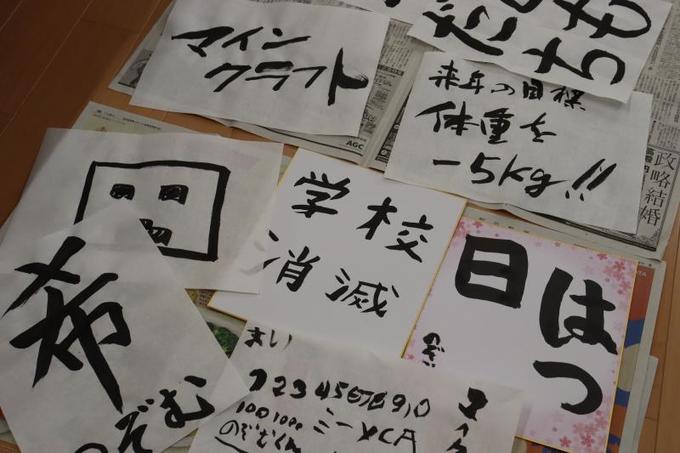

親同士で悩みや不安を語り合う「親の会」や、不登校支援者や関心のある方を交えた「不登校を考える会」のほか、子どもたちには居場所や学びの場を提供しています。

書道やスポーツ、農業、美術など、さまざまなプロジェクトがあります。どの場でも子どもたちに何かをするよう強制はしないので、家から持ってきたゲームをする子たちもいます。そして興味が湧いて、学びたくなったら参加しています。ここでは、子どもたちの学ぶ意欲を伸ばすことを心掛けています。

―活動をする中で、よかったなと思うことは?

あるお母さんは、子どもに「お母さん変わったね」と言われたそうです。学校に行っていないことをネガティブに捉えていると、家の中はぎすぎすしてしまします。多分、会に参加することで、考え方が変わってきたのだと思います。

会の名前「Switch(転換)」には、親の気持ちをSwitchする場、不登校の子どもに合わせた新しい学びスタイルにSwitchする場、子どもたちが気分をSwitchする場、など会の願いを込めています。そんな場を目指して、今後も活動していきたいと思っています。