今、ネットで「発達障害」と検索すると、障害の特徴や早期発見のサイン、身近な相談・医療施設、配慮のポイントまで、欲しい情報をすぐに見つけることができます。

しかし国が発達障害の支援を始めた約20年前、状況は全く異なりました。専門家も情報もまだ少なく、一般にはほとんど知られていませんでした。本人や家族は、周囲から理解を得られず、頼れる場所もなく、地域で孤立してしまうケースもあったといいます。

国は2002年から全国に支援センターを置く事業を開始し、翌年には富山県にも開設されます。2005年には、早期発見と支援を目的とした発達障害者支援法が施行され、ようやく報道などで取り上げられるようになりました。

発達障害 “グレーゾーン”のK君が、小学校に入学したのは、支援法施行から10年後、教育現場を中心に少しずつ社会に発達障害が知られ始めた時期でした。

親も教員も手探り

お母さんは担任が決まる度、息子は、診断はついていないが発達の凸凹がある(さまざまな能力の差が大きい)ことを伝えてきました。

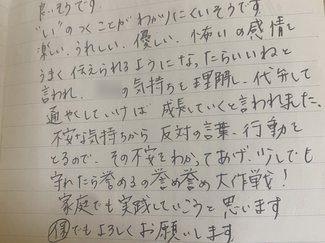

学年が上がり、困ることが増えてくると「忘れっぽい特性から、連絡帳を出すタイミングが分からない時があるので声を掛けてほしい」「あいまいな指示が分からないので、持ってくる物は何のために使うかまで説明してほしい」など、具体的な配慮をお願いすることもありました。

「発達障害についてあまり知らない先生もおられましたが、ほとんどの方が私たちに歩み寄り、どんな配慮が必要か一緒に考えてくださり、本当にありがたかった」と6年間を振り返ります。

伝えることの難しさ

それでも時々、K君が泣いて帰ってくることがありました。お母さんが忘れられないのが3年生の時の“三角巾事件”です。