長時間使うと脳に害

みなさんは依存症という言葉を聞いたことがありますか。これはある行動やものがやめられなくなる状態をいいます。これまで子どもは依存症について学ぶ必要はありませんでした。なぜなら依存症になりやすい行動やものは、多くが法律で禁止されていたり、お店に行かないといけなかったからです。そこに新しく登場してきたのがインターネットです。

2010年以降にスマートフォン(スマホ)が普及し、今では小学生もネットへの接続が簡単になりました。もちろんネットを使って楽しむことは悪いことではありません。私も毎日使用しています。しかし使い方をまちがえたり毎日長時間にわたって使うと、体に害があることがわかってきています。このシリーズではネット依存症についてお話しします。みなさんのネットの使い方を見直す機会にしてほしいと思います。

楽しくて飽きない

依存するものにはお酒やたばこ、パチンコなどのギャンブルが有名です。最初はすべて楽しむことから始まります。疲れるもの(勉強や仕事でのネット利用)や飽きるものは依存症にはなりません。楽しくて、毎日飽きない、手軽に長時間続けられるものが依存症になる危険性があります。

その依存するものを長時間使い続けると、脳が壊れてきます。楽しんでいるはずが、いつからかそのものがないと我慢ができなくなってしまいます。この状態が依存症の典型的な症状です。お酒やたばこの依存症では手が震えるなどの症状がみられますが、ネット依存では手の震えはみられず、気が付かないことが多いようです。

ゲームの進化

私が小さいころのゲームでは依存症にはなりませんでした。昔のゲームは一人で使用し、敵を倒せば終わるためです。今のゲームはオンラインで大勢と遊ぶことができ、競争、新たな冒険、レアアイテムの入手、イベントの開催などがあり、飽きずにネットゲームを続けることができます。誰もが依存症になる可能性があります。依存症を知ることは良い対策になります。今後もネット依存症についてお話しします。

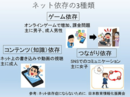

次回以降、ネット依存症の種類と生活への影響、脳研究、自己診断と全国調査、ネット外来と入院治療、予防と対策について書いていきます。

(富山大大学院医学薬学研究部疫学・健康政策学講座助教 山田正明)

やまだ・まさあき 1978年生まれ。富山医科薬科大医学科卒業。社会医学系専門医協会指導医、日本消化器内視鏡学会指導医。2014年から現職。専門は生活習慣病や医療制度など。趣味はサウナ、旅行、英会話。

2018年12月11日北日本新聞ぶんぶんジュニア面より