神経が発達しない

2018年8月26日、アメリカのフロリダ州ジャクソンビルでeスポーツ(スポーツのオンラインゲーム、ここではアメフト)の予選会で、敗退した青年が会場で銃を乱射するという痛ましい事件が発生し、3人が死亡(1人は乱射した青年が自殺)、十数名が重軽傷を負いました。犯行動機は負けた腹いせと考えられています。ゲームがその青年にとって人生のすべてになっていたのでしょう。その後の対策として、会場に入る参加者全員に金属探知機での手荷物検査が行われています。

手荷物検査も大事ですが、このような事件が今後は起こらないよう、ゲームが人生の全てと思わないようにすることが大事です。今回はネット・ゲームに依存する人の脳がどうなっているか、研究から学びましょう。

前頭前野の活動低下

これまでもゲームやメディア時間が長い子どもは暴力的で、相手への思いやりが少ないことが報告されてきました。現在では脳研究が進み、ネット依存と脳の活動についての関係が明らかになってきました。

ここで脳の二つの部分を説明します。脳はそれぞれの部分で働きが異なるのです。一つは「前頭前野」、頭の前の部分で、社会的・理性的な判断をします。「今はこれをする時」「ここではこれはしてはいけない」などを考える場所です。もう一つは「大脳辺縁系」で、欲望・感情に関わる場所です。もともと子どもは前頭前野が発達しておらず、大脳辺縁系の影響が強いのです。その結果、感情が表に出てやりたいことをやってしまうのです。

前頭前野の神経は成長とともに発達し、それによって社会性が身につきます。しかし、ネット・ゲーム依存症では前頭前野の活動が落ちていることや、神経そのものが発達しないことがわかってきています。結果として依存症になると思考能力が低下する、感情がコントロールできない、攻撃的になる、イライラしやすいという症状が目立つようになります。

上手に付き合おう

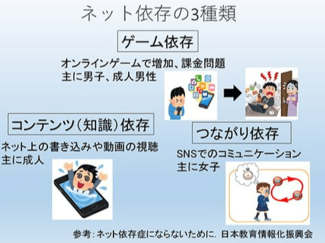

補足ですが、1日2時間以下のネット利用では医学的に脳への悪い影響はみられていません。しかし17年度の文部科学省の全国学力テストではネット・ゲーム時間が増えるごとに点数が減ることが示されています。ネットでの遊び自体は悪くありませんが、上手に付き合ってください。次回は自己診断と全国調査です。

(富山大大学院医学薬学研究部疫学・健康政策学講座助教 山田正明)

やまだ・まさあき 1978年生まれ。富山医科薬科大医学科卒業。社会医学系専門医協会指導医、日本消化器内視鏡学会指導医。2014年から現職。専門は生活習慣病や医療制度など。趣味はサウナ、旅行、英会話。

2018年12月25日北日本新聞ぶんぶんジュニア面より