自分の病気に気付く

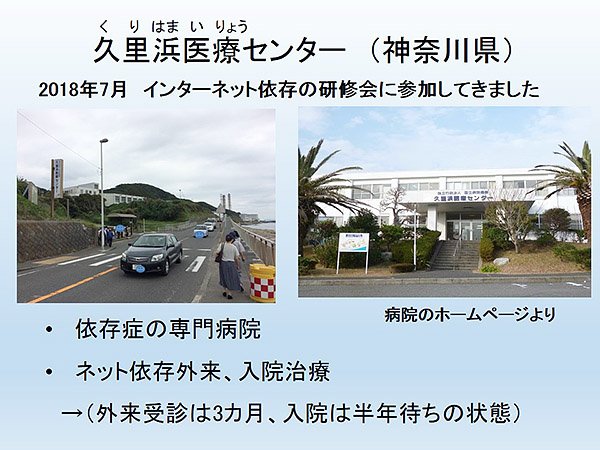

今回は2011年に日本初のネット依存外来を設置し、入院部門もある神奈川県の久里浜医療センターを紹介します。

院長の樋口進先生によると、ネット外来を受診する患者は1年間に1500人ほどで、中高生の男子が最も多く、そのうち9割がゲーム依存症です。また、家族だけの外来受診や電話相談が多く、依存症である本人が最初から受診することは少ないようです。

外来での目的は、医師や心理士とのカウンセリングを繰り返し、「自分は病気にかかっている」「このままでは危ない」ということに気付くことです。その後、毎日のネット利用時間をノートに書いて行動や生活への影響を見直します。最終的な目標はネットに触れる時間を減らすことです。

深い原因を探る

ご飯も食べないなどの重症例や、暴言暴力、やめられない課金などが続けば、一度生活を立て直すために入院治療が勧められます。久里浜医療センターでは2カ月間の入院治療プログラムがあります。ネット・ゲームは一切使用せず、カウンセリングや集団行動を繰り返します。自分の意志でネット時間を減らす、自分がなぜネット依存症になったのかなどの深い理由を探ります(いじめ、家庭環境、性格など)。

その他、1週間程度の治療キャンプが全国で始まっています。純粋に楽しいだけでなく、同じことで悩んでいる子どもと接することで、生活を見直すことにつながるようです。

毒素につかる

私もおなかの医師(消化器科)として、多くのアルコール依存症の患者さんを担当しました。入院する患者さんは全員重症で、意識はもうろうで会話ができない、手足が常に震えている、虫が見えて怖いなどの症状がみられます。入院してアルコールを止め、普通の食事をとると1週間ほどで意識がぱっともどり、落ち着いて話ができるようになります。これを「毒素が抜けた」と表現していましたが、ネット依存症も重症例は同じようです。ネット(特にゲーム)にはまるということはアルコールと同じで、毒素につかっているのでしょう。このような実態や脳研究の結果から、2019年5月にゲーム依存症がアルコール依存と同じ病気として国際的に認定(ICD-11)される予定です。

次回のシリーズ最終回は、ネット依存症の予防と対策についてお話しします。(富山大大学院医学薬学研究部疫学・健康政策学講座助教 山田正明)

やまだ・まさあき 1978年生まれ。富山医科薬科大医学科卒業。社会医学系専門医協会指導医、日本消化器内視鏡学会指導医。2014年から現職。専門は生活習慣病や医療制度など。趣味はサウナ、旅行、英会話。

2019年1月15日北日本新聞ぶんぶんジュニア面より