富山の海や川で、目をこらして探してみると、きれいな石や砂粒が見つかることがあります。夏の思い出に、自分だけの「宝石」を探してみませんか?

朝日町のヒスイ海岸、小矢部川、富山市浜黒崎海岸の三つの場所にある石や砂粒の特徴について、富山市科学博物館の学芸員、増渕佳子さんに紹介してもらいました!

①ヒスイ海岸のヒスイ

朝日町のヒスイ海岸は、石ころからなる礫浜海岸で、新潟県の姫川や青海川といった、上流にヒスイの産地をもつ川から流れてきた石が、海浜流によって流され堆積しています。

ヒスイは白っぽく、角張っていて、表面がすべすべでしっとりとしています。また、他の石より重く感じます。表面に小さな長方形の結晶がキラキラ輝くのが見えれば、ヒスイの可能性があります。

②小矢部川の玉ずい

二酸化ケイ素のとても細かい結晶(石英やモガン石)が集まってできた石です。純粋なものは半透明で白っぽい色ですが、他の成分や微細な鉱物を含むものは黄色や赤色、緑色などさまざまな色になります。色や透明度の異なる部分がしま模様をつくっているものは、めのうと呼ばれます。

玉ずいは、二酸化ケイ素を含んだ熱水が火山岩のすき間などにしみ込んで、二酸化ケイ素が結晶化します。その後、石が割れたり削れたりすると、玉ずいとして扱われます。

(富山市科学博物館提供)

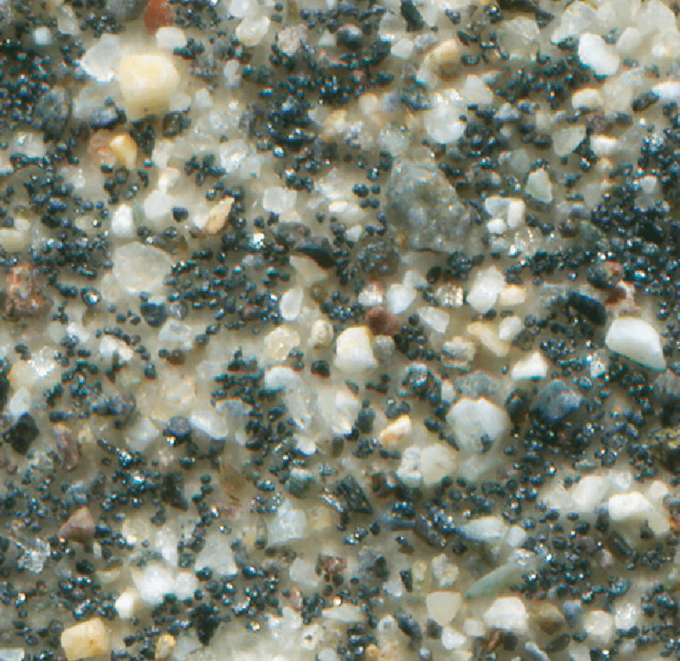

③富山市浜黒崎海岸の黒い砂

砂は、場所によってそれぞれ砂粒の大きさや種類に特徴があります。浜黒崎海岸は名前の通り、砂の中に黒い粒が多く含まれています。

これは砂鉄で、磁石を近づけると簡単に集めることができます。

砂鉄は鉱物名で「磁鉄鉱」といいます。磁鉄鉱は、火山が噴火してできた石などに普通に含まれる鉱物です。

常願寺川の上流に「弥陀ケ原火山」があるため、浜黒崎海岸には磁鉄鉱の砂粒が多いのです。

(富山市科学博物館提供)