対応① 声掛け…気付いたことを伝える

対応② 理由を聞く…共感

リストカットを見つけた時には、まず声を掛けます。「手、切っちゃったのかな」「痛々しいね」と穏やかに話し、自分が気付いたことを伝えます。

次に行為の理由を聞いてください。「なんで切っちゃったのかな」というように、やはり穏やかに。リストカットを繰り返している子どもの中には、自分の気持ちを話せるようになっている子もいて、そういう場合にはしっかり話を聴きます。

一方、リストカットを始めたばかりのケースでは、気持ちを言語化できず、切ったときのことをあまり覚えていないこともあり、「どうして切ったか分かんない」という答えがよく返ってきます。その時には「なんで切っちゃったのか分かんないけど、つらかったんだね」と共感の言葉を掛けてください。そういう言葉を通して「何かつらいことがあったから、リストカットをした」というメッセージを受け取ったことを伝えます。

対応③心配な気持ちを伝える…抑止と代替手段の提案

次は心配な気持ちを伝えましょう。「つらかった気持ちは分かるけれど、リストカットという方法は心配だよ」「気持ちを言葉にできなくて切っちゃったんだよね。でも出血多量になると心配だから、これからは切らないようにしようね」と行動を抑止します。

ただ抑止だけでは、子どもが気持ちを表す手段がなくなるので、代替手段を提案します。それが言葉です。「これからはつらいことがあったら、何でも話してね。何でも聞くから。言葉で伝えてね」と声掛けします。

代替手段が分からないと、気持ちの表現としてリストカットを繰り返してしまいます。つらいことがある度に切り、傷はどんどん深く、1本2本が10本20本に、腕だけでなくおなかも切ったりとエスカレートしてしまいます。

一方、言葉で表現できるようになると、リストカットは徐々にしなくなります。最初は、本人も何が苦しいのか、どうしていいのか分からず、なかなか言葉にできないかもしれません。ですが落ち着いて話ができるようなときに、親が想定する気持ち、例えば「2学期になってみんな学校に行き始めたのに、自分だけ行けないので、自分を責めちゃったのかな」とか「いじめた相手を思い出してイライラしたのかな」というふうに、言葉にしてみるのもよいかもしれません。

叱責、無視は逆効果

対応として絶対やってはいけないことがあります。

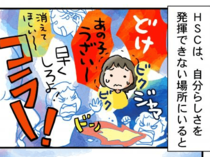

1つが「叱責」です。リストカットは人を動かす力が極めて大きく、見つけた親もショックを受けます。とにかく見たくない、やめてほしいという気持ちから「またこんなことしたのか!人がどれだけ心配していると思っているのか!」「自分だけかまってもらおうなんて大きな間違いだ!」などと怒ってしますケースがあります。しかし子どもから見れば「つらいからメッセージを出したのに叱られた」と悲しくなり、「この人には何をいってもだめ」と心を閉ざしてします。

2つ目が「無視」です。「本人は触れてほしくないのかもしれない」と気付かないふりをしていても、子どもは親の顔色などから分かります。それなにの反応がないと、子どもは「メッセージを出したのに、無視された。自分のつらさがスルーされた」と悲しくなり、「この人は自分のつらさに本気で向き合おうとしてくれない」と心を閉ざしてしまいます。

「生きていてくれればそれでいい」

最後に必ず伝えてほしいのが、「死んでほしくない」「とにかく生きていてほしい」というお母さんやお父さんの気持ちです。リストカットは、死ぬほどの傷ではないにしても、子どもの中に「死んだほうがいい」と思っている気持ちは間違いなくあります。「生きてさえいてくれれば、あとはどうでもいい。学校へ行かなくても、外へ出なくても。無理しなくていいから、とにかく生きていてほしい」と言葉で伝えることが大事です。

もちろん最初は親もパニックになるかもしれません。その時には、このアドバイスを思い出し少し冷静になって、子どもの気持ちに寄り添ってほしいと思います。

明橋 大二(あけはし・だいじ)

真生会富山病院心療内科部長、「子育てハッピーアドバイス」シリーズ著者

1959年、大阪府生まれ。 京都大学医学部卒業。 国立京都病院内科、名古屋大学医学部付属病院精神科、愛知県立城山病院をへて現職。

精神保健指定医、小学校スクールカウンセラー、高岡児童相談所嘱託医、NPO法人子どもの権利支援センターぱれっと理事長。専門は精神病理学、児童思春期精神医療。

都合により、すべてのご相談にお答えすることは難しく、掲載まで日数もかかります。ご了承ください。