「うちの子はゲーム依存ではないか?」 来院され、そんな不安を口にされる親御さんが度々おられます。

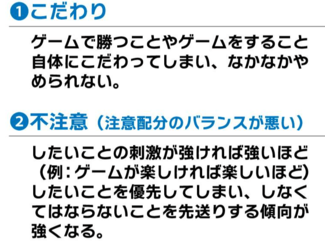

ゲーム症(ゲーム依存)の診断基準は、インターネットのさまざまなサイトに掲載されています。

親御さんは、これらの項目に子どもの行動を重ね、「当てはまる!」と思われて来院されるのかもしれません。またゲームやスマホといったデジタル機器の付き合い方について、一定の基準はないため、心配されるのは当然だと思います。

一方、専門家の中では「ゲーム症は治療しなくてはいけない」という意見があったり、「ゲームと上手に付き合っていく方法を模索したほうがいい」という考えがあったりと、今のところ方針が定まっている訳ではないのが現状です。

親の決めつけ 信頼関係を壊す一因に

最初に伝えておきたいことは、子どもの状況がゲーム症に当てはまったとしても、親御さんが「うちの子はゲーム依存」と決めつけることはしないでほしい、ということです。親の決めつけは、親子の信頼関係を損なうことにつながります。

私はこれまで、アルコール依存症、薬物依存症といった依存症に悩む方々の診療をさせてもらってきた経験がありますが、ゲーム依存は他の依存症とは違う印象を持っています。外来に来られる多くの方は、ゲームに依存「的」ではありますが、他の依存症のような状態になっている子どもさんは、ごく少数という実感があります。

〝依存症〟疑う前に 背景にある問題探って

多くの子どもさんとお会いする中で、ゲームに依存「的」になっている場合、ゲーム自体が問題というより、学校に行けない・行かない・行きたくない(いわゆる不登校)問題を抱えていたり、学校が居心地の悪い、または苦しい場所になっていたりする事が非常に多いことが分かってきました。

そのような場合、子どもさんが学校に行かなくなった事態を学校と保護者で共有し、過ごしやすくなるよう適切な環境整備をした結果、学校に行くようになり、ゲームは楽しむ程度になったケースがあります。また、中学までは不登校でゲーム三昧だったのに、高校に入学して学校生活が充実するとゲームへの依存度が減ったりゲームをさっぱり止めてしまったりする例も少なくありません。

「子どもがゲーム依存かもしれない」と疑うなど、子どもさん自身に問題があると思う前に、ゲームに依存“的”になってしまう程の問題を子どもさん自身が抱えていないか、周囲の大人は振り返ることが大切なのです。その一つが、学校は子どもさんにとって過ごしやすい場所なのか?になります。

森 昭憲(もり・あきのり)

県発達障害者支援センター「ほっぷ」センター長

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 小児科部長(児童精神)・精神科部長 心理療法科長

1970年生まれ。富山医科薬科大学(現富山大学)医学部医学科卒業。

内科、和漢診療を経て、精神科病院に勤務。あいち小児保健医療総合センター心療科、豊田市こども発達センター、愛知県立城山病院(児童精神・精神科)にて児童精神医学・発達障がい診療の研修。

2017年より富山県リハビリテーション病院・こども支援センターに勤務し、子どもの心の外来・精神科の診療を担当する。資格は精神科専門医・指導医、精神保健指定医