「小倉遊亀と院展の画家たち展」

富山県水墨美術館で11月4日まで

滋賀県立近代美術館の所蔵作品による「小倉遊亀(ゆき)と院展の画家たち展」が11月4日まで、富山県水墨美術館で開催されています。近代日本画壇を代表する女性画家、小倉遊亀(1895~2000年)の作品と、同じ時代に活躍した画家たちの貴重な作品が数多く展示されています。

副主幹学芸員の鈴木博喬(ひろたか)さんの解説を聞きながら、親子で楽しく観賞しました。

鈴木:小倉遊亀さんはとても長生きされた画家で、2000年に105歳で亡くなるまで描き続けられました。なので、たくさんの作品が残されています。年齢とともに、作風がだんだん変化していく点にも注目しながら、一緒に見ていきましょう。

鈴木:右の女の子が寄り目になってるよね?

子どもたち:ほんとだ!

鈴木:寄り目に描くことで、女の子の熱心さが伝わります。もしかしたら作者は見えたままを描いているわけではないかもしれないけれど、しゃがみ込んでスケッチしている姿勢や表情で、女の子たちの真剣さ、熱心さを表しています。

そして全体的にぼやっとした雰囲気に見えますよね。作品名の「首夏」というのは夏の初めを意味する言葉なのですが、このように描くことで、季節の空気感とか、目には見えない雰囲気を表しているのだと思います。

鈴木:何か気付くことはありますか?

子どもたち:お花がきれい。

鈴木:そうですね。いろんな花や葉っぱのきれいな色が目を引きます。この作品は、花や葉を引き立たせるために、あえて地面の土などを描いていません。でもこの余白、バランスを間違えると、ただの描き残しに見えてしまうので、余白を残すというのはとても難しい技術なんです。余白の使い方がすごく上手なことも小倉作品の特徴と言えます。

鈴木:ここに鉛筆で描かれた大きな絵があります。これはきれいな絵に見える?

子どもたち:あんまりきれいじゃない。

鈴木:そうですよね(笑)。実は、これは本番の絵を描く前に描く「大下絵」と言います。本番と同じ大きさの紙に、どこに何を配置しようか、構図を決めるために描かれたものです。鉛筆で何回も描き直すので、紙が破けてしまうときもあります。

テーブルに置いてある花瓶をよく見てください。ここだけ切り張りしたように見えるよね。その右には、花瓶を描いて消した跡もあって、どこに描こうか考えているうちに、結局切り抜いたものを動かしながら配置を決めていったことがうかがえます。作品を仕上げるまでの過程や、作者の苦労がよく分かる一枚ですね。

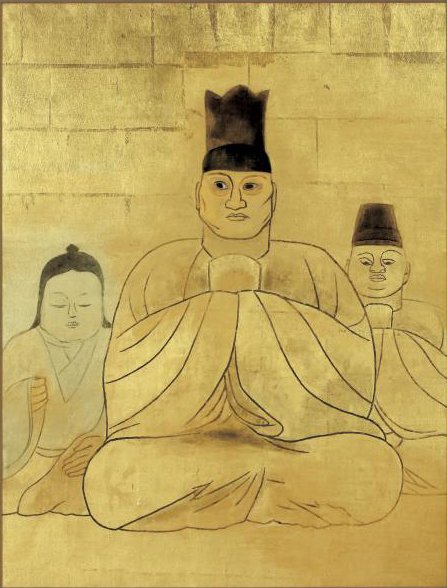

鈴木:これは、金色の箔の上に、黒一色で三神像が描かれています。神々しさを表す背景の金箔は、あえてランダムに貼られていて、つなぎ目なども見えています。墨で描かれた部分も、線の太さを変えたり、濃さを変えたりすることで作品に表情が生まれています。シンプルに思えるけれど、よく見ると芸が細かく、奥の深い作品になっています。

鈴木:絵というのは、変わったところに行って、普段見られないような風景や珍しい花を描くことが多いのですが、小倉さんは、身近にあるものを描くことが多く、果物や花もよく描きました。「物みな仏」と言って、それぞれのものには全て仏様が宿っているという考え方を大切にした方です。

この3点は、真ん中の作品にはテーブルクロスが描かれていて、両側の作品の背景には何も描かれていません。違う描き方をした3枚を並べて、一つの作品として構成しているのも面白いですね。

他にも、小倉遊亀さんの師匠である安田靫彦(ゆきひこ)や、横山大観、速水御舟(ぎょしゅう)ら有名作家の作品を見ることで、日本画にはいろんな表現方法があることが分かります。多くは、実際見たものに、想像や変化を加える「演出」が施されていることにも注目し、作者が何を描きたかったのか想像しながら見ていくと、作品鑑賞がもっと楽しくなります。

■参加者の感想■

小学6年男子:人の表情や配置の仕方で、いろんな見せ方ができることが分かったし、作者がどんな思いで描いていたかも知って勉強になりました。背景に何も描いていない作品も、単なる余白じゃなくて、バランスを考えてわざと余白にしていて、そういう作品を描くにはすごいテクニックがいることも初めて知りました。

小学5年男子:普段見たことがないような絵がたくさん見ることができました。日本画というのがよく分からなくて、油絵みたいなものをイメージしていたけど、墨だけで描いたものもあって、いろんな描き方があることに驚きました。

【お出掛けメモ】

「小倉遊亀と院展の画家たち展」

会期:11月4日(月)まで

会場:富山県水墨美術館(富山市五福777番地)

TEL:076-431-3719

開館時間:9:30~18:00(入館は17:30まで)

休館日:月曜日

観覧料:一般1,200円、大学生900円、高校生以下は無料