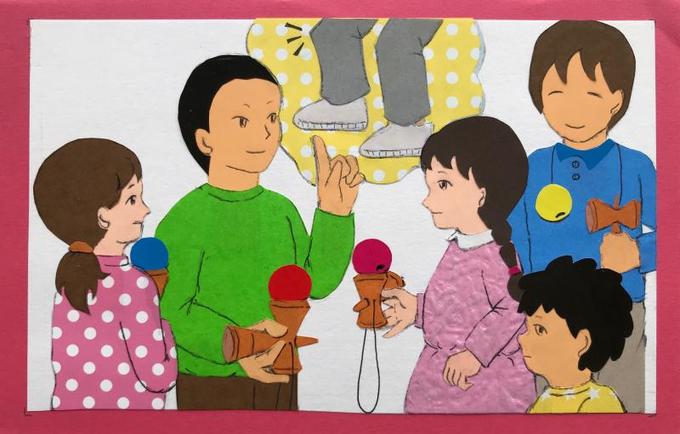

ツヨシに「豊かな遊び」を教えてやりたい。もっと「遊びらしい遊び」を教えてやりたい。ホンモノの遊びの「おもしろさ」「楽しさ」を味わわせたい。そのことを通して、他者との好ましい関係を育ててやりたい。そう考えた私はけん玉を披露し、「おもしろく楽しいクラス」にしたいと呼びかけた。子どもたちは目を輝かせながら聞いてくれた。

一週間後、けん玉教室を開催した。子どもたちは、全員、マイけん玉を持参した。

安全で楽しいけん玉教室にするために、子どもたちに次のように呼びかけた。

「けん玉をするとき、皆さんに必ず守ってほしいことがあります。

1つ、けん玉を人や物にぶつけてはいけません。

2つ、けん玉を振り回したり投げたりしてはいけません。

3つ、話を聞くときは“けん玉ルック”をしてください」

すかさず、子どもたちが「先生、“けん玉ルック”って何ですか?」と質問する。

けん玉を首からぶら下げて見せ、「これです。カッコイイでしょう!」と答える。

子どもたちがクスクスと笑いながら私の真似をする。

「けん玉にも名前があります。先のとがったところが“けん”、その先の方が“けん先”です。3つの皿のうち、大きい方が“大皿”、小さい方が“小皿”、その中間にあるのが“中皿”です。これから大皿に玉を乗せる練習してもらいます。それでは、やってみます」

教室がシーンと静まり返る。

子どもたちの視線を浴びながら、けん玉を首から外す。

親指と人さし指でけんをつまみ、中指と薬指で小皿を押さえる。

両足を肩幅よりも少し広めに開き、右足を半歩前に出す。

玉の糸穴を見て、玉が止まったのを確かめる。

軽く膝を曲げながら、玉をまっすぐ下げるようにして手を少し下げる。

膝を伸ばしながら、下げた手を戻す勢いで玉をまっすぐ引き上げる。

膝を曲げながら、玉の真下に大皿を持ってくる感じでやさしく玉を受け止める。

玉がすぽっと大皿の中におさまる。

「オー!」と歓声が上がり、拍手が教室中に広がる。

「さあ、皆さん、やってみてください。連続5回成功したら先生に教えてください」

子どもたちは男女混合の4人グループに分かれて練習を開始する。

「わあっ!」「できた!」「ダメだー!」「難しい!」…と様々な声が交錯する。

私は子どもたち一人ひとりに声をかけながら各グループを見て回る。

しばらくすると、ツヨシがやってきて「連続5回成功しました」と私に告げた。

「ツヨシくん、すごいなあ。それじゃ、『大皿ストライク』に挑戦してみようか?」

「挑戦したいです!」

けん玉上達の秘訣は膝の使い方である。膝の屈伸が完璧であれば、玉はぶれることなく大皿の上に乗る。玉の穴がどこからも見えない。この状態を「大皿ストライク」という。

ツヨシは、私が「大皿ストライク」を一発で成功させると「すごい、穴が見えない!」と驚きの声を上げた。さっそく挑戦したものの穴がしっかりと見える。「あれっ、どうして?」と首をひねりながら何回も挑戦する。ようやく、玉の穴が見えない状態になった。

「ストライク!」

私は拳を突き上げながら力強くコールした。

その瞬間、大きな拍手が起こった。

いつの間にか子どもたちが集まってきていたのだ。

ところが、ただ一人教室の片隅で淋しそうに佇んでいる子どもがいた。転校生として、長い間、ツヨシにいじめられてきたケイコである。そばに行って声をかけると「けん玉、つまらない…」とつぶやいた。何回も何回も一生懸命「大皿」に挑戦したが失敗ばかり。周りの人たちは次々とできるようになっていく。やる気がなくなってきたのだった。

私は、再び、子どもたちを黒板の前に集めた。「大皿」の練習の成果を一人ひとり確かめた。その結果、まだ一度も成功していない子どもが数名いることが分かった。

「このまま、けん玉教室を終わりたくありません。全員ができるまで、そして36名すべての人がけん玉のおもしろさ・楽しさを味わうことができるまで続けたいと思います」

このように前置きし、黒板に『聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥』と書いた。そして、ことわざの意味を分かりやすく解説した。その上で、子どもたちに呼びかけた。

「知らないことや分からないことがあったら恥ずかしがらずに聞きましょう。『教えて』と言いましょう。『教えて』と言われた人は『いいよ』と、やさしく教えてあげましょう。それでは練習を続けましょう」

けん玉練習を再開すると子ども同士で教え合う様子が多く見られるようになった。その中には、ツヨシとケイコの姿もあった。

何回やっても玉が大皿にかすりもしないケイコを励ましながら真剣に観察するツヨシ。

やがて、けん玉の持ち方が違うことに気づいて、正しい持ち方を教える。

それでも、玉が大皿のふちにコツンと当たって、ストンと落ちる。

ようやく、大皿に玉が乗ったと思ったらカチンと跳ね返って落ちていく。

そのうちに、膝を使わず、手だけで玉を引き上げようとしていることに気づく。

お手本を見せながら「膝を2回曲げるがだよ」と教える。

すると、玉が少し高く上がるようになった。

「いいよ、その調子!」「もうちょっと膝を深く曲げて!」とエールを送る。

そして、ついに、玉はすーっと真っ直ぐに上がってきて、ぴたっと皿の中におさまった。

「あっ、できた!」と、いつもは物静かなケイコが大声で叫んだ。

「やったー!」と、ツヨシは両手を上げながら大きくジャンプした。

ツヨシとケイコが駆け寄ってきて「先生、できました!」と報告した。

「おめでとう!」とケイコとハイタッチをした。

「きみは『チビッコけん玉先生』だ!」とツヨシと固く握手を交わした。

この二人の姿がモデルとなって、「教えて」「いいよ」と言い合える関係がクラス全体に広まっていった。そして、36名全員、「大皿」ができるようになった。

その日から4年2組は一気に「けん玉ブーム」となった。その推進役となったのはツヨシだった。休憩時間には「けん玉やるぞ!」とクラスメイトに声をかける。それが合図となって、教室中にけん玉の心地よい音が鳴り響き、子どもたちの歓声がこだました。

けん玉をしていると、自然に子ども同士が集まり、いくつもの丸い輪ができ上がる。お互いに技を見せ合い、競い合う。かつては、いじめのターゲットにされていたケンジやシンジ、ヨシオ、アキラたちもツヨシと一緒にけん玉を楽しんでいる。

私は、毎月1回、けん玉教室を開催し、基本技(「大皿」「小皿」「中皿」「ろうそく」「とめけん」「飛行機」「ふりけん」「日本一周」「世界一周」「灯台」「もしかめ」)を子どもたちの実態を見極めながらスモールステップで指導していった。

ツヨシは、誰よりも意欲的にチャレンジし、基本技を次々とマスターしていった。

家に帰ってからも、毎日、自分の部屋で夜遅くまで猛練習を重ねた。

生来、何事にも飽きっぽく長続きしなかった。挙句の果ては「いじめっ子」に…

そのツヨシが、今、けん玉に熱中し、夢中になっている。

両親にとって驚きであり、何よりも嬉しい出来事であった。

やがて、ツヨシ親子は、けん玉を家族ぐるみで楽しむようになった。

◆寺西 康雄(てらにし・やすお)◆

富山県内の小・中学校と教育機関に38年間勤務し、カウンセリング指導員、富山県総合教育センター教育相談部長、小学校長等を歴任。定年退職後、富山大学人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センターに客員教授として10年間勤務し、内地留学生(小・中・高校教員)のカウンセリング研修を担当。併行して、8年間、小・中学校のスクールカウンセラーを務める。

現在は富山大人間発達科学研究実践総合センター研究協力員。趣味・特技はけん玉(日本けん玉協会富山支部長、けん玉道3段、指導員ライセンスを所持)。