立山研究 きっかけは富山でのお墓参り

以前、あるラジオ番組で、女優の室井滋さんと対談したことがあり、収録の後、とても盛り上がったのは「お墓」の話でした。僕はお墓にとても興味を持っています。今となっては、昔からのお墓への関心が、やがて日本人の霊魂観や死生観を研究することにつながったのだろうと思います。

僕が生まれ育ったのは、兵庫県神戸市。父は富山出身で、ご先祖のお墓は今も大沢野にあり、子供の頃からお盆にはお墓参りに来ていました。うちのお墓は、整備された墓地に林立する墓石のなかでもやや高く作られ、「倶会一処」と刻まれた浄土真宗の墓石です。どうして背が高いお墓が多いのかと聞くと「雪が積もるからだ」と聞いて納得、今でもとても印象に残っています。また、周りを見渡せば「南無阿弥陀仏」や「先祖代々」と刻まれたお墓があったり、色や大きさが違ったりして、この違いはどうして?と疑問を持ちました。

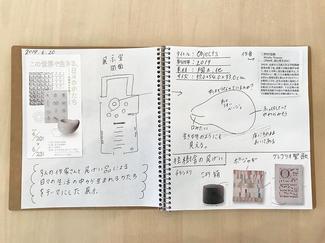

加藤家の墓石

淡路島にて これもお墓

やがてお墓にハマります。

藤ノ木古墳の石棺内のファイバースコープによる副葬品調査に目を輝かせ、神戸市立博物館で開催された装飾古墳の企画展に感銘を受け、古いものから新しいものまでお墓は調べれば調べるほど、バリエーション豊富で奥が深いことがわかりました。

西日本には両墓制という習俗があり、「詣り墓」と「捨て墓」の二つの墓を設ける事例や、無墓制といって、墓を作らないけれども、墓石がないだけでお寺がお墓の役目を果たしているという地域もあります。殯(もがり)といって、死者の霊魂を封じ込める墓上構造物にも10以上のバリエーションがあります。

いったい何が違えば、こんなにも違ってくるんだろうと葬送墓制を追いかけるうちに、宗教民俗学という学問分野に没頭し、山中他界観や山岳信仰、そして今、死者の霊魂が集まるとされた巨大なお墓「立山」へと関心がつながってきたのだと思います。

おススメテーマ

「知りたいと思ったコト、ソレこそ研究!」

富山県民になじみ深い立山。古くから登山が行われ、立山に登らないと一人前だとは言えないなどと言われました。

長らく人々の心をひきつけてきた立山を、富山の誇りとして、全国の人々に知ってもらおう、自慢しようと思うとき、さてさて、いったい何が素晴らしくて魅力的なのでしょうか。

自由研究で大切なのは、自分でやってみること、考えてみることだと思います。人が作って物を当たり前だと思ったり、「すごいと言われているから」と、他人の価値観や評価を鵜呑みにしたりするのではなく、自分自身で経験し、自分できちんと評価できることが大事だと思います。

立山の場合、1300年に及ぶ「立山の歴史」を調べたり、立山が一躍有名な山になった理由である「立山地獄」を調べたり、また、立山の高山植物を調べたり、立山に積もる大量の雪や氷河などを調べたりするだけで、すぐにその素晴らしさがわかると思います。

立山地獄谷

そしてまた、富山の人々が、立山をいかに自分たちの誇りとしてきたかを考えてみるのも面白いと思います。

意外に富山県内には、わたしたちの身のまわりにデザインされた立山が多いのです。町に貼られたポスターや看板、または学校の校章だったり、会社の社章だったり、マンホールのデザインだったり…。そして校歌の歌詞にも「立山」はたくさん登場しますよ。

富山県章

この夏、家族でどんなところに「立山」が溶け込んでいるか、話し合って、「立山」を意識して探検してみてはいかがでしょうか。

そして富山を飛び出して、旅行に行ったら、その地域では、何が描かれて、デザインされているのかを見比べてみるとまた面白いと思います。

立山博物館学芸員

加藤 基樹

兵庫県神戸市生まれ。子供のころ、観光に出かけた際に、巡礼者やお百度参りをしている人々に出会い、その目的はご家族の病気治しのためだと聞いた。私は「病気治しなら病院」と思ったが、こうした日本人の病気治しの習俗をはじめとする庶民信仰のメカニズムに、今も興味を持ち続けている。