祖母宅の古い家、風習が思い出

子どもの頃、夏休みの大きな楽しみは、お盆前後に愛媛県今治市の祖母の家へ遊びに行くことでした。海に行ったり、従兄弟と遊んだりするのも楽しかった思い出ですが、何より強く印象に残っているのが家そのものです。明治時代に建てられた古い家だったので、土間や離れの部屋があり、夜は「となりのトトロ」のように蚊帳を吊って寝ていました。また、お風呂は薪で火を焚いてお湯を沸かすという面倒な五右衛門風呂。しかし、新興住宅地で生まれ育った私にとって、これらすべてが新鮮で楽しかった思い出です。

また、お盆はご先祖様の霊が家に戻ってきます。そのため迎え火を焚いて迎え入れ、お盆が終わりご先祖様の霊が帰るときは送り火を焚いてお見送りをします。このような風習も体験することができました。富山県でも、「オショウライ」と呼ばれる迎え火行事があります。火を点けたわら棒を振り回したり、大きな松明を担いで走ったりしてご先祖様を迎え入れますが、送り火行事はあまり見られません。

滑川市山加積地区のオショウライ。橋の上から火の点いたわら棒を振り回す

火の点いた松明を持って坂を駈け下る滑川市大崎野のオショウライ。

もし私が富山県で生まれ育っていたら、送り火行事がないことを気にしなかったかもしれません。地域の独自性や特徴を知るためには、他との比較が重要です。ちょっとした昔の経験が、現在の仕事のヒントになることもあります。

お子さんたちには、感性が豊かなときにいろいろな体験をして、知っているものとの違いを見つけたり、疑問を持てたりするような素敵な夏休みを過ごして欲しいですね。

おススメテーマ

「鉄塔、石碑、お雑煮も!身近な歴史・文化・風習・景観が面白い」

関西電力と北陸電力の鉄塔が建ち並ぶ。滑川市安田地内から写す。

二種類の鉄塔が見えますが、右は北陸電力のもの。左は関西電力の鉄塔で、黒部川流域で発電した電気を主に関西まで送電しており、この送電ルートは「新北陸幹線」(新幹線じゃないですよ!)という名前です。では、なぜわざわざ富山で発電しているのか、富山で発電するメリットがあったのか、という疑問が湧いてきます。これにはかつて「電源王国」と呼ばれた富山県の歴史や自然環境が関係しています。

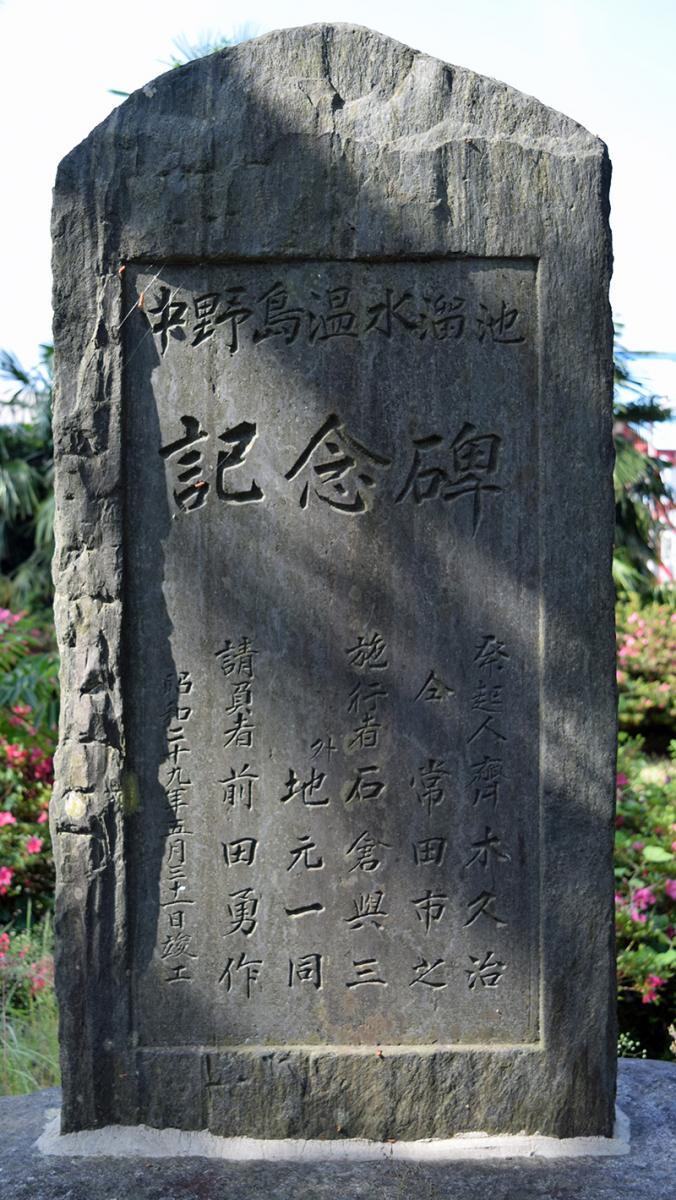

かつて「温水溜池」があった地に建てられている石碑。滑川市中野島地内。

この石碑には「中野島温水溜池記念碑」とあります。溜池は農業用水の確保のために作られるもので、雨の少ない地域や近くに川がない地域に作られます。富山県は水が豊富な地域ですが、なぜ溜池があり、しかも「温水」とはどういうことなのでしょうか。かつて富山県内では、黒部川や早月川流域に「温水溜池」が設けられていました。これも富山の自然環境のなかで農業を営んできた先人たちの工夫の痕跡です。

画面左から中央にかけてが五厘堤。やや低くなり画面右端では堤防が切れている。魚津市升方地内から写す。

早月川には五厘堤という明治時代に作られた約200メートルの堤防があります。堤防と言えば、川に沿って土手がずっと続くようなもの(連続堤)を想像するかもしれませんが、五厘堤は霞堤(不連続堤)になっています。堤防が切れていたら、増水したときが心配ですよね。しかし、このような構造物が作られるのにも、地域の特徴が理由になっています。

子どもの頃の思い出の中で、迎え火・送り火の風習を書きましたが、お正月に食べるお雑煮にも地域性が隠されています。みなさんが食べるお餅の形は丸ですか?四角ですか?この形の境界線が、富山県周辺とされています。中に入れる具やだしにも自然・風土などとも関係した地域性が色濃く見られます。クラスの友達にアンケートを取って、お雑煮図鑑を作ってみるのも楽しいかもしれませんね。

身近な歴史・文化・風習・景観などを自由研究の手掛かりにしてみるのもいかがでしょうか。

滑川市立博物館 学芸員

近藤 浩二

小学生の頃から歴史に興味は持っていましたが、一番熱中していたのは大学まで続けた野球。ひょんなことから歴史の道へ。今は滑川や新川地域に関する資料を探したり、読んだりすることが仕事です。神戸市出身なのに、小学1年生からカープファンの変わり者。