子どもの頃の自由研究

「ありの行列」

子供時代は図工が好きな少女でした。理科の実験的な方面の発想力にはあまり恵まれず得意ではなかったのですが、まね事の観察日記を先生がとっても褒めてくれたことが印象に残っています。

小学校中学年の頃、国語の授業で「ありの行列」という文章を勉強していました。ものが良く見えないありが、行列を作ることができるのはどうしてか、ということについて書かれていました。ある学者さんが、行列の間に大きな石を置くと、ありたちが一時ばらばらになり、やがて石の向こうに続いていた行列のあとをたどり出したそうです。その観察をもとに、ありのお尻から出す特別な液を発見し、そのにおいを印にして行列ができていることが分かったという内容でした。

近くの空き地でありの行列を発見したので、私も石を置いてみることにしました。ところが、石が小さかったのか、そのありが賢かったのか、軽く石を乗り越え、何事もなく行列が再開されました。想定外のことにびっくりした私は、あの手この手で行列をふさぐことに必死になりました。あれやこれやと周囲の木や石や葉っぱを置いて、ようやく行列をみだすことに成功しました。子供ながらに、ものごとはそんなに単純なことではないということを感じたように記憶しています。

教科書のようにはいきませんでした。でも先生はおそらく、実際に自分の目で確かめようとしたことに対して褒めてくれたのではないかと思います。

いま、おすすめする研究テーマ

「私のお気に入り!アート採集」

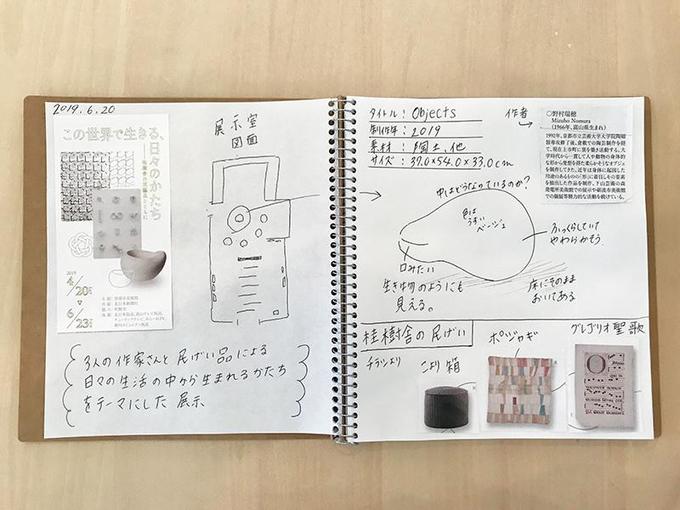

学生のころ、展覧会を見たとき、気になる作品に出会ったとき、スケッチをしたり、感想のメモを書き込んだり、作品写真や説明文を切り抜いて貼ったりしたノートを作っていました。見たものを記憶しておくために始めたことでしたが、自分だけの記録集づくりは蒐集欲が満たされ、ウキウキした気持ちでそれを見返すこともありました。アート作品は、昆虫や植物のように実物を採集することはできないのでスケッチや文字で手元に残します。写真撮影可能であれば写真もよいです。言わばアート採集です。

作り方は自由です。お薦めは、作品をスケッチしたり、その作品が展示空間のどこにどのように置かれているかを描いたりたりして、気付いたことをどんどんメモしていくことです。あわせて、展覧会や作品のタイトル、作家さんの名前、作品の素材や大きさなどのデータをメモしておくと良いと思います。また、チケットの半券を貼ったり、チラシをはさんだり、お気に入りの作品の切抜きを貼ったり工夫していくといっそう楽しくなりますよ。さらに上級では、作家さんについて調べたことをまとめてみてもいいです。

私の場合は、素敵だった感想だけではなく、分からなかったことや、不思議だったことについて記録することを大切にしていました。後から気付くことがとてもたくさんあるからです。

野村瑞穂 objects 2019年

黒部市美術館学芸員

尺戸 智佳子

2005年金沢美術工芸大学美術工芸研究科(芸術学専攻)修了。公益財団法人金沢芸術創造財団にて金沢21世紀美術館総務課に在籍後、同財団事業課で舞台芸術の企画制作を担当。2014年より現職。