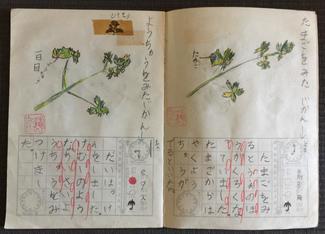

子どもの頃の自由研究

近所の山2か所でクワガタ探し

私は幼い頃から昆虫が大好きでした。そのため、自由研究も迷わず昆虫をテーマに取り組みました。

小学生の頃はクワガタムシに熱中しており、近所の山2ヶ所で見つかるクワガタをできるだけたくさん探して、見つかった種類や大きさを比べ、共通する部分や違う部分、また、なぜ違うのかをまとめました。

調べ方は単純で、毎週山に通い、あらかじめ決めておいた樹液の出ている木でクワガタを探すだけです。ただし、何のルールもなく探しても上手に比べられないため、2ヶ所の山で探す樹液の数や探す時間、探す回数は同じになるように気をつけました。

こうすることで、「調べ方が違うから結果に違いが出たのではないか?」と思わず、素直に「山の環境の違いで結果が違う」と説明することができます。

自由研究に取り組む際にはこだわったことがあります。

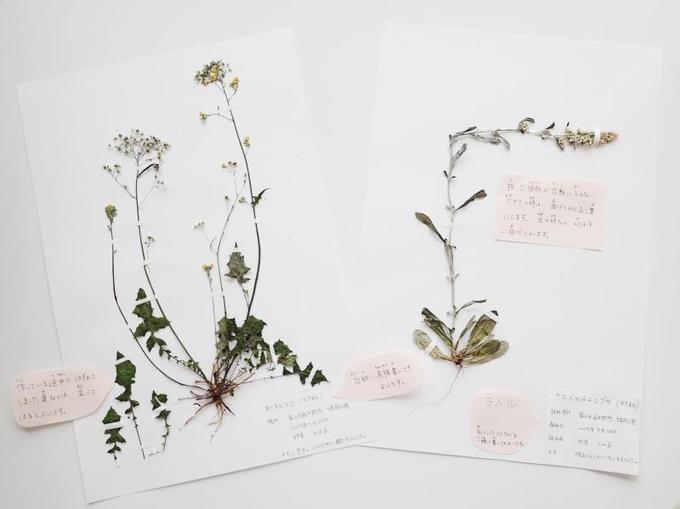

それは、標本を残すことです。あとで書くとおり、標本は写真とは比べ物にならないほどたくさんの情報を持っています。そのため、見つけたクワガタは必要な分だけ持ち帰り、証拠標本として残しました。

標本があることで、調べたデータをまとめやすくなり、また、データに間違いがありそうな時に調べなおすことできます。ちなみに、この時に作った標本は今も私の標本箱に残っており、見直すことができます。標本はきちんと管理すれば永久に保存でき、思い出にもなります。

また、こうした自由研究に取り組めた背景には両親の支援が必要不可欠でした。両親は昆虫にまったく興味がないにもかかわらず、毎週のように私のお願いを聞いて山に連れて行ってくれたことはとてもありがたかったです。

おススメテーマ

「標本をつくって、家のまわりや、ある地域にすむ生き物の種類を調べてみる」

最近はスマートホンやデジタルカメラが普及し、素晴らしい写真を気軽に撮影できるようになりました。しかし、私はぜひ実物標本をつくって自由研究に取り組んでほしいと思っています。

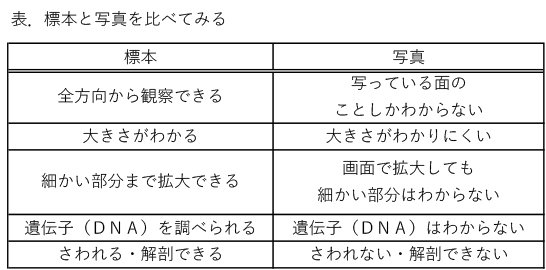

その理由は、標本が写真と比べて、ものすごくたくさんの情報を持っているからです。

下の表をみてください。

意外と、写真では分からないことが多いと思いませんか?

私が専門としている昆虫を例にしても、写真だけで種類が分かる場合はかなり少ないです。色々な方向から観察したり、顕微鏡で拡大したり、解剖したりする必要があるからです。

実物に触れることで、それまで気づかなかったこと(体がつるつるしている、柔らかい、においがあるなど)を見つけられます。最初の自由研究は、そうした発見をまとめることだけでも大きな意味があると思います。さらに、まとめたことで見えてくる共通点や違い、その理由を考え始めれば、研究は無限に広がるはずです。

また、私が勤めている富山市科学博物館では、自由研究を応援する展示や行事を行っています。

7月10日まではロビー展「標本をつくって自由研究をしよう」、7月20日、21日、27日、28日には「自由研究のすすめ方相談会」、8月18日には「自由研究のまとめ方相談会&標本の名前を調べる会」を開催します。

このほか、各分野の学芸員のいる日にはいつでも質問を受け付けていますので、ぜひ多くの皆さんに利用してもらいたいです。

※国立公園の一部など生き物を捕まえてはいけない場所もあります。注意しましょう。

富山市科学博物館 学芸員(昆虫担当)

岩田 朋文(いわた ともふみ)

幼い頃から虫好きな兄の後ろをついて回り、見よう見まねで虫採りをはじめたところ、気がつけば虫好きな兄弟が誕生していました。以来、兄弟でずっと昆虫少年(青年)を続けています。一番好きな時間は今でも変わらず、野外に出て虫を探す時です!