相手を思いやる優しい心の子どもたちになってほしい。「優しさ」を態度や行動で示してほしい。そんな私の願いをツヨシは真剣に受け止め、実行した。そして、ある日、私の琴線に触れる日記を書いてきた。私は電話で母親に近況を知らせ、日記を読み聞かせた。翌日、ツヨシが私のもとに連絡帳を持ってきた。そこには、ツヨシの祖母から私への感謝の言葉が綴られていた。

祖母はツヨシ親子とは別居し、一人暮らしをされていた。

日ごろから、ただ一人の孫であるツヨシの成長を心から願っていた。

ツヨシが、最近、学校でがんばっていると担任から電話があったことを母親から伝えられ、涙が止まらなかった。そしてツヨシに会いに行った。

ツヨシの家を訪れた祖母は、かわいい孫の頭をなでながら「ばあちゃん、嬉しいわ。先生にお礼を言いたいわ」と言った。

ツヨシは母親に促され、ランドセルから取り出した連絡帳を祖母に手渡した。

祖母はツヨシ親子が見守る中で私への言葉を書いてくださったのだった。

私はツヨシの連絡帳に祖母への返信を次のように書いた。

ツヨシくんのおばあちゃんへ

ご丁寧なお便り、ありがとうございました。うれしく読ませていただきました。

ツヨシくんは体も心も大きく成長しています。あいさつ名人です。「やさしさ運動」のお手本です。どうぞ、たくさん、たくさん、ほめてあげてください。

これからも、ツヨシくんの「よいところ」をたくさん見つけていきます。 寺西

実は、先日の家庭訪問の折、私と両親との間で「ツヨシのよいところを見つけたときには知らせ合う」という約束をしていた。

「ツヨシくんのよいところは何ですか?」

「(両親が顔を見合わせながら)ありません」

「本当にそうでしょうか。私はどの子にも必ずよいところがあると思っています。何か一つでも結構ですからよいところを見つけてあげてください。そして、それをほめてあげてください。そのことによって、やる気と自信が生まれます」

「私たちはツヨシの悪いところばかり目について、叱ってばかりいました。どうすれば、よいところが見つかるでしょうか」

「よいところを見つけるのは、簡単そうで難しいものです。大事なのは、よく観察することです。小さいことに注目してください。そうすると、よいところが見つかります」

「分かりました。やってみます。よいところが見つかったら先生にお知らせします」

「私もツヨシくんのよいところを見つけ、お知らせします」

このような約束をした私は、これまでにも増して、クラスのすべての子どもたちをよく観察するようになった。たとえ、どんな小さなことであっても、誰かのよいところを見つけることができたときには、すぐに連絡帳や電話で保護者に伝えるようにした。

ツヨシの学校での近況を電話で知らせたのも、その約束を果たすためだった。

祖母からの嬉しいお便りがあってから数日後、私は再びツヨシ親子のもとを訪れた。

さっそく、両親に「ツヨシくんのよいところが見つかりましたか」と尋ねた。

前回は硬い表情で寡黙な父親だったが、今回は柔らかい表情で次のように話した。

「あの後、家族で何度も話し合いました。そして、先生がおっしゃったとおり実行しています。そのおかげで、ツヨシは少しずつですが良くなってきているように思います」

母親は父親の話を受けて、ツヨシの最近の様子を次のように報告した。

・「おはよう!」と朝のあいさつをするようになった。

・顔洗いや歯磨きをするようになった。

・家の仕事を手伝ってくれるようになった。

・自分のことを自分でやろうとしている。靴下も自分ではいている。

・少しずつがまんするようになり、暴言を吐いたり、暴れたりすることはなくなった。

前回の家庭訪問後、ツヨシは私からの提案を真剣に受け止め、誠実に取り組んでいることがよく分かった。ツヨシは学校だけではなく、家庭でも自分を変えようと努力していたのだった。

とりわけ、私が心強く思ったのは家事の手伝いだった。

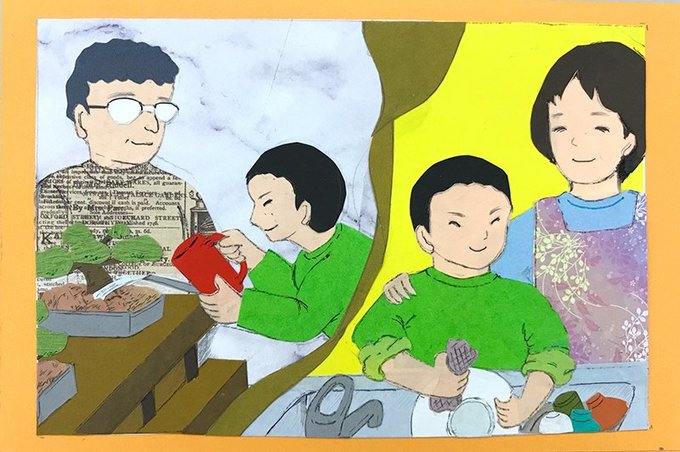

父親は盆栽への水やりをツヨシに手伝わせながら、その丁寧な仕事ぶりに感心したと言った。母親は食器洗いをツヨシに教えながら、案外、手先が器用で手早いことに気づいたと話した。ツヨシは両親の言葉を聞きながら満面の笑顔だった。

両親の我が子への眼差しが変わってきた。ツヨシの短所ばかりでなく、長所に目が向くようになった。家事の手伝いを通して、親子のふれあいが生まれるようになった。そのことを私は何よりも嬉しく思った。

この時期はいじめが全国的に多発し、社会問題となっていた。生徒指導担当であった私は、いじめの背景を探るために全校を対象にアンケート調査を実施した。その結果、働くことを嫌う子どもが目立ち、「働くことの欠如がいじめの一因」と考えるようになった。

精一杯働いた後の充実感や満足感を味わっていない子どもたち。人の役に立っているという自己有用感や自己存在感が希薄な子どもたち。疎外された自分の存在を何とか確認しようとして、それが歪んだ形でいじめとなって現れているのではないか。

頼まれた「お使い」や「お手伝い」ではなく、毎日実行する家の仕事(家事労働)を決め、最後まで自分の力でやり切っていく過程で、仕事をするということの大切さを知り、責任感、忍耐力が養える。また、家族の一員としての連帯感が深まり、自立的な生活ができるようになる。学校と家庭が連携して、進んで働く子どもを育てなければならない。

そのような思いを抱いていた私は、「盆栽への水やり」と「食器洗い」をツヨシに任せることを提案した。不安そうな様子の両親をよそにツヨシは「これからは自分一人でやる」と宣言した。ツヨシの心意気に感動した私はツヨシと固く握手した。

家庭訪問後、ツヨシが家族に対しても、朝のあいさつなど優しい言葉をかけ、家の仕事の手伝いなど優しい行いをしていることをクラスの子どもたちに伝えた。家庭でも、『やさしさ運動』に真面目に取り組んでいるツヨシに心を打たれ、刺激を受けた子どもたちは少なくなかった。それを契機にして、『やさしさ運動』の輪が家庭にまで広がっていった。

◆寺西 康雄(てらにし・やすお)◆

富山県内の小・中学校と教育機関に38年間勤務し、カウンセリング指導員、富山県総合教育センター教育相談部長、小学校長等を歴任。定年退職後、富山大学人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センターに客員教授として10年間勤務し、内地留学生(小・中・高校教員)のカウンセリング研修を担当。併行して、8年間、小・中学校のスクールカウンセラーを務める。

現在は富山大人間発達科学研究実践総合センター研究協力員。趣味・特技はけん玉(日本けん玉協会富山支部長、けん玉道3段、指導員ライセンスを所持)。