編集室 まずHSC、その中の刺激を求めるタイプについて教えてください。

明橋 HSC=ひといちばい敏感な子は、感覚的に敏感なだけでなく、人の気持ちにも敏感です。気にしなくてもいいところが気になったり、不安になったりするけれど、ほかの人が気付かないことに気が付いたり、鋭い感性を持っていたり、優れたところもたくさんあります。これは病気や障害ではなく、持って生まれた性格で、育て方でそうなるわけではありません。5人に1人ぐらいの割合でいると言われています。

このような特徴を話すと、HSCはおとなしいというイメージを持つかもしれませんが、7割が内向的、3割が外交的とされ、その外交的な中に刺激を求めるタイプがあります。HSS(High-Sensation Seeking)刺激探求型と言います。新しい刺激をどんどん求めるタイプです。もともと刺激に対して不安を感じやすく、慣れるのにも時間が掛かる特徴があるにも関わらず、新しい刺激を求めてしまうので、自分の中で矛盾が起きてしまいます。そうして自分の中で混乱が起きると、かんしゃくを起こしたり、文句を言ったりして、親からすると「手のかかる子」となってしまうのです。

相談者のケースでは「みんなの前で失敗したくない、ボールが怖い」というのが、HSCの特徴の現れです。ちょっとの失敗ですごく落ち込んでしまうんです。でも「サッカーは続けたい、辞めたくない」というのはHSSの特徴です。

編集室 どう対応すればよいでしょうか。

明橋 HSCへの対応は、やりたいならやらせ、やりたくないならやらせない、本人のペースを尊重することが基本です。ただ自分ができることなのに、必要以上に不安を感じて「できない」と言っていると感じる時には、ちょっと背中を押してみてください。チャレンジしてできれは、それは子どもの自信になります。

親は、子どもの思いを受け止めるべきか、ちょっと背中を押すべきか、その都度悩むと思います。私はそのように悩みながら対応することが大事なのだと感じています。問題はその両極端です。子どもができないのに「何やっているの!しっかりやりなさい!」「やればできる!」と、本人の不安を全く受け止めずに突き放してばかりいると、子どもは「親は自分のつらさを分かってくれない」と感じます。後ろ盾を失った子どもは、余計に不安になり、チャレンジもできなくなってしまいます。

一方で、真綿でくるむように接し「やらなくていいよ。お母さんがやってあげるからね」と全部親がやってしまうと、子どもが育つ芽を摘んでしまうことになります。子どもはチャレンジしてできた時に、本当の自信を得ます。子どものできる範囲でやらせてみることは、すごく大事です。

編集室 子どもの背中を押した結果、うまくできずに泣いてしまうこともあると思います。

明橋 そういうことも一つの経験。子どもに「ちょっと無理言ったね。ごめん、ごめん」と声を掛ければ、子どもはプライドを傷つけることなく、安心できます。親も試行錯誤しながら、子どもを支えていってください。

子どもの思いに寄り添っていると、周りから「子どもの言いなりになってばかりだから、子どもはいつまでたってもぐずぐずしている。もっとバシッといって突き放したらいい!」と言われることがあるかもしれません。このような方法は、HSCでない子にとっては有効なケースもあるかもしれませんが、HSCにとっては「暴力」です。すごく傷つき、自分は親から見放されたと思ってしまいます。そうして自分の気持ちに、鍵をかけてしまうかもしれません。5人に1人の子を育てる時には、5人に4人の子育てのアドバイスは合わないことが多いです。「この子はこの子でいいんだ、私は私でいいんだ」と親も子も思っていいのです。

親が子どもの心配をするということは、子どもが不安や嫌な気持ちを親に言えているということです。親は、その気持ちをちゃんと受け止めているから心配になるんです。そういう親子関係こそ、とても大事で、そのような関係が築かれているところに、大きな間違いは起きません。むしろ手がかからない「いい子」、そして親も安心しきっているケースが心配です。もしかしたら子どもが親に気を遣って「いい子」のふりをしているだけで、本当はすごくつらい思いをしているかもしれません。子どもが自分の気持ちを親にストレートに言っているからこそ、親は振り回される。そういう中で、子どもの自己肯定感は育っていきます。手のかかる子は、本当は心配のない子なんです。

明橋 大二(あけはし・だいじ)

真生会富山病院心療内科部長、「子育てハッピーアドバイス」シリーズ著者

1959年、大阪府生まれ。 京都大学医学部卒業。 国立京都病院内科、名古屋大学医学部付属病院精神科、愛知県立城山病院をへて現職。

精神保健指定医、小学校スクールカウンセラー、高岡児童相談所嘱託医、NPO法人子どもの権利支援センターぱれっと理事長。専門は精神病理学、児童思春期精神医療。

学校から帰ってきたら、子どもとしっかり話す、またスキンシップの時間を取ることで、がんばっている子どもの気持ちをしっかりと受け止めてあげてください。

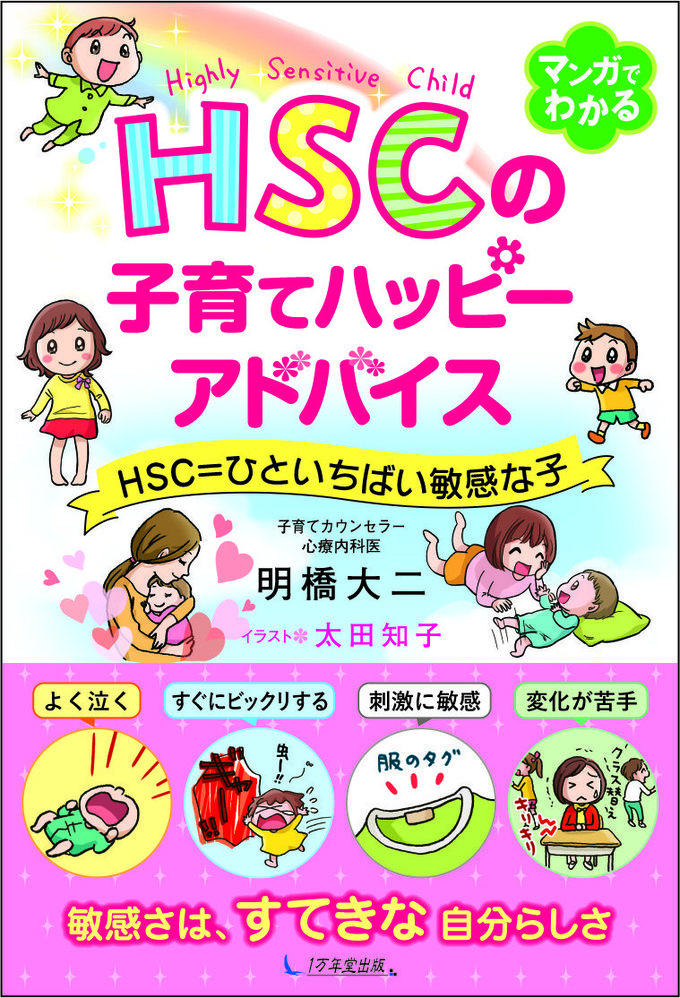

明橋先生の新著「HSCの子育てハッピーアドバイス HSC=ひといちばい敏感な子」が、1万年堂出版から発売されました。イラストは、コノコトで4コマ漫画&エッセー「敏感さは宝物 ななとひよこママのHSC子育て」を執筆するイラストレーターの太田知子さん。親の皆さんに向けて、HSCの知識と、子育てのスキルをまとめた「マンガで分かる」HSC解説本です。四六判、232ページ、1,296円(税込)。