前担任との再会

ある日、ヤスモト先生からノリオ宛に手紙が届いた。

ノリオの突然の転校で驚き心配していたこと、元気にしていることが分かったので安心したこと、一度会って学校での様子を聞かせてもらいたいと思っていることなどが書かれていた。

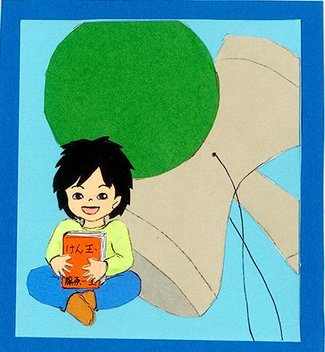

それからしばらくして、ノリオはヤスモト先生のお宅を訪れた。約束どおり、けん玉の得意技を次々と披露した。覚えたばかりの漢字を一生懸命に書いてみせた。先生はノリオの成長ぶりに目を丸くし、何度もほめてくださった。そして、ごほうびにと手作りのおやつやデザートで手厚くもてなしてくださった。

けん玉ブーム

ノリオが転入してきてから2か月ほどすると、「けん玉ブーム」は4年1組から他のクラス・他の学年・全校へと広まった。休み時間になると、学校中の教室や廊下などからけん玉の音が響き、子どもたちの賑やかな歓声が聞こえてきた。子どもたちの上達は目覚ましく、どんどん新しい技に挑戦し、クリアしていく。

担任の先生方から「けん玉のいろんな技を子どもたちに見せてやってほしい」との声が上がり、そのリクエストに応えて4年1組の子どもたちが児童集会でけん玉の技を発表することになった。

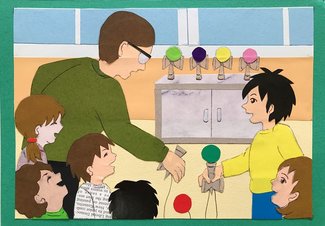

「けん玉は男の子の遊びだから…」と、これまであまり関心を示さなかった女子も意欲的にけん玉練習に取り組むようになり、私のクラスのけん玉熱は最高潮に達した。技のコツを教えてほしいとノリオの周りに多くの子どもたちが集まった。

ノリオは、いつでも誰にでも、手取り足取りして教えていた。

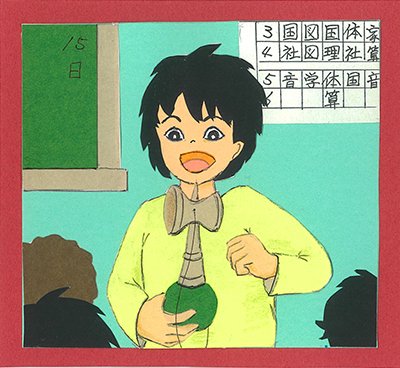

いよいよ本番。全校児童が体育館に集合。4年1組の子どもたちは緊張した面持ちでステージに立った。皆、けん玉を首にかけている。「けん玉ルック」である。

「大皿」を発表するグループの子どもたちが前に進み出る。進行係が「皿の中で一番大きい『大皿』に玉を乗せる技です。手だけでやるのではなく、膝を使って、柔らかく玉を受け止めましょう」と紹介する。

「用意!」の合図で全員が首からけん玉を外して構える。「始め!」の合図で一斉に「大皿」にチャレンジする。成功した者から「けん玉ルック」をして座る。失敗しても大丈夫。「5回までチャレンジできる」という決め事がある。全員が無事成功したところで次の技を発表するグループと交代する。

「小皿」「中皿」「ろうそく」「とめけん」「飛行機」「ふりけん」「日本一周」「世界一周」と各グループが次々と技を発表していく。

トリを務めるのはノリオである。基本技の中でも最も難しい「灯台」にチャレンジする。進行係が「けんを引き上げ、手に持った玉の上にまっすぐ立てる技です。けんを乗せてから3秒以上止めることができれば成功です」と紹介する。

ノリオは色白の頬を紅潮させながら、ただ一人ステージ中央に立つ。右手に玉を持ち、けんを下に垂らして構える。サッと右手を振り上げる。けんが玉の上に乗った。「成功した」と思った瞬間、けんは玉の上から滑り落ちた。残念ながら失敗。「ああ!」「惜しい!」「ドンマイ!」などとクラスメイトから声が上がる。

二回目も三回目も四回目も失敗。「ノリオ、落ち着け!」と私はステージの袖から声を掛ける。

最後の五回目。さっと一振り。カチッという快い響きとともに、けんが玉の上でピタリと静止した。「イチ、ニイ、サン」3秒経過。「灯台」見事成功!

「やった!」「すごい!」…会場から歓声が沸き上がり、拍手が鳴りやまない。ノリオはクラスメイトとハイタッチを繰り返した。

感動を書く

私は新採教員のときから「書くこと」を大事にしてきた。子どもたちに、毎日、日記を書かせてきた。毎週1回、作文や詩を書かせてきた。ある日ある時、心を強く揺り動かされるような出来事があったときには、すぐに書かせた。その営みを通して、子どもたちに確かな表現力を育て、豊かな人間性をはぐくみたいと願ってきた。

次の日の作文の時間、子どもたちは児童集会で強く心に残ったことを思い出しながら語り合った。

「ステージに出るとドキドキして足が震えたけど、何とか成功したので嬉しかった」

「練習のときは何回も成功していたのに本番で失敗ばかりしたので悔しかった」

「ノリオくんが『灯台』を成功させたとき、みんなびっくりしていた」

「何度失敗してもあきらめないで『灯台』を決めたノリオくんはすごいと思った」

そのような振り返りをしてから全員が作文用紙に向かった。鉛筆を手にすると同時に一気に書き始める子ども、頬杖をついたまま考え込む子どもなど十人十色である。

読み書きがおぼつかないノリオにとって、ひとまとまりの作文を自分の力で書き上げることは難しい。書いては消し、書いては消しを繰り返す。何度も鉛筆が止まる。

私は見るに見かねてノリオのとなりに座った。2人で対話を重ねながら児童集会でのノリオのがんばりを振り返った。

ノリオは1つ1つ思い起こし、何度も書き直しながら鉛筆を進めていった。

そのようにして生まれたのが次の作品である。

|

けん玉はっぴょう 「つぎは、とうだいです」と、しかいの人がいった。 けんをじっとみつめた。 2かいめもしっぱいした。 いよいよ、さいごの1回だ。 先生のいうとおり、おちついてやった。 ステージからおりるとき、 |

【次回】 ④けん玉で元気を取り戻したノリオ(その3)

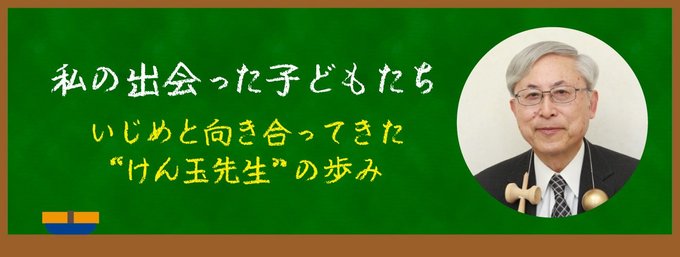

◆寺西 康雄(てらにし・やすお)◆

富山県内の小・中学校と教育機関に38年間勤務し、カウンセリング指導員、富山県総合教育センター教育相談部長、小学校長等を歴任。定年退職後、富山大学人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センターに客員教授として10年間勤務し、内地留学生(小・中・高校教員)のカウンセリング研修を担当。併行して、8年間、小・中学校のスクールカウンセラーを務める。

現在は富山大人間発達科学研究実践総合センター研究協力員。趣味・特技はけん玉(日本けん玉協会富山支部長、けん玉道3段、指導員ライセンスを所持)。