解熱鎮痛薬のケロリンは1925(大正14)年生まれ。今年で満100歳となった。歴史ある薬は今も多くの家庭の救急箱に収まっているだろう。それにしてもケロリンは特殊なブランドだ。薬そのものと、銭湯に置かれた象徴的な黄色い「ケロリン桶(おけ)」という二つの顔を持つ。この二重のアイデンティティーが、単なる薬を超えた文化的影響力を生んだ。昭和・平成を生き延び、令和のいまも存在感を放っている。さて、その理由は?(敬称略)

長く続くブランドは文化になる

この春、刊行された『ケロリン百年物語』(文藝春秋)は興味深い一冊だ。萩本欽一や堺正章ら著名人へのインタビューを交えながら、解熱鎮痛薬「ケロリン」を映画や音楽、銭湯など文化史の視点から読み解く。ただの「社史」を書かせないのが、ケロリンの奥行きなのだろう。ケロリンを製造販売する富山めぐみ製薬の経営戦略室長で、内外薬品の社長でもある笹山敬輔が監修し、著名人へのインタビューも手掛けている。

演劇研究者としても知られる敬輔は100年を振り返っての手応えを語る。

「長く続くブランドや商品は次第に文化そのものになる。特にケロリンは、薬というだけでなく、ケロリン桶を通じて銭湯文化と結びつき、昭和の象徴的な存在になったと再認識した」

ケロリン始まる

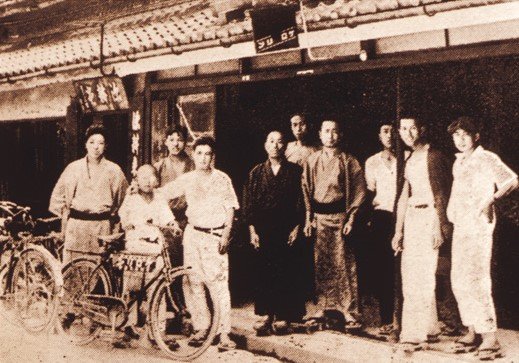

ケロリンの歴史は敬輔の高祖父・林蔵が三番番頭を務めていた薬品問屋を事業継承したところから始まる。それが富山めぐみ製薬の親会社の一つとなる内外薬品商会(現・内外薬品)だった。ちなみに林蔵は、1979(昭和54)年生まれの敬輔のちょうど100年前に生まれた。

林蔵は原料を売るだけで終わらず、製薬に関心を広げた。長男・順蔵に薬学専門学校で学ばせ、その順蔵が苦心の末に開発したのが解熱鎮痛剤「ケロリン」だった。誕生したのは昭和を目前にした1925(大正14)年。国内では普通選挙法案が可決され、治安維持法が公布された年でもある。

フランスから輸入し、解熱・鎮痛作用のあるアスピリンを主成分に、胃の粘膜を保護する桂皮を配合した。当時としては目新しい薬で、基本的な調合は現在も変わらない。今の時代にも通用する画期的な薬だった。

かわいらしい名称については「ケロッと治る」という語感から付けられたという説が有力だ。しかし、正確なところは分かっていない。

いずれにせよ、子どもにも親しまれるようなインパクトあるネーミングのせいだろう。坂口安吾はエッセイで「薬屋へ行って『ケロリンください』と言うには度胸がいる」という趣旨で綴っている。文豪には照れくさかったのだろう。

配置薬からOTCへ

ケロリンという薬がなぜ広まったか。きっかけの一つは戦後、GHQが医薬分業を推進したことだ。