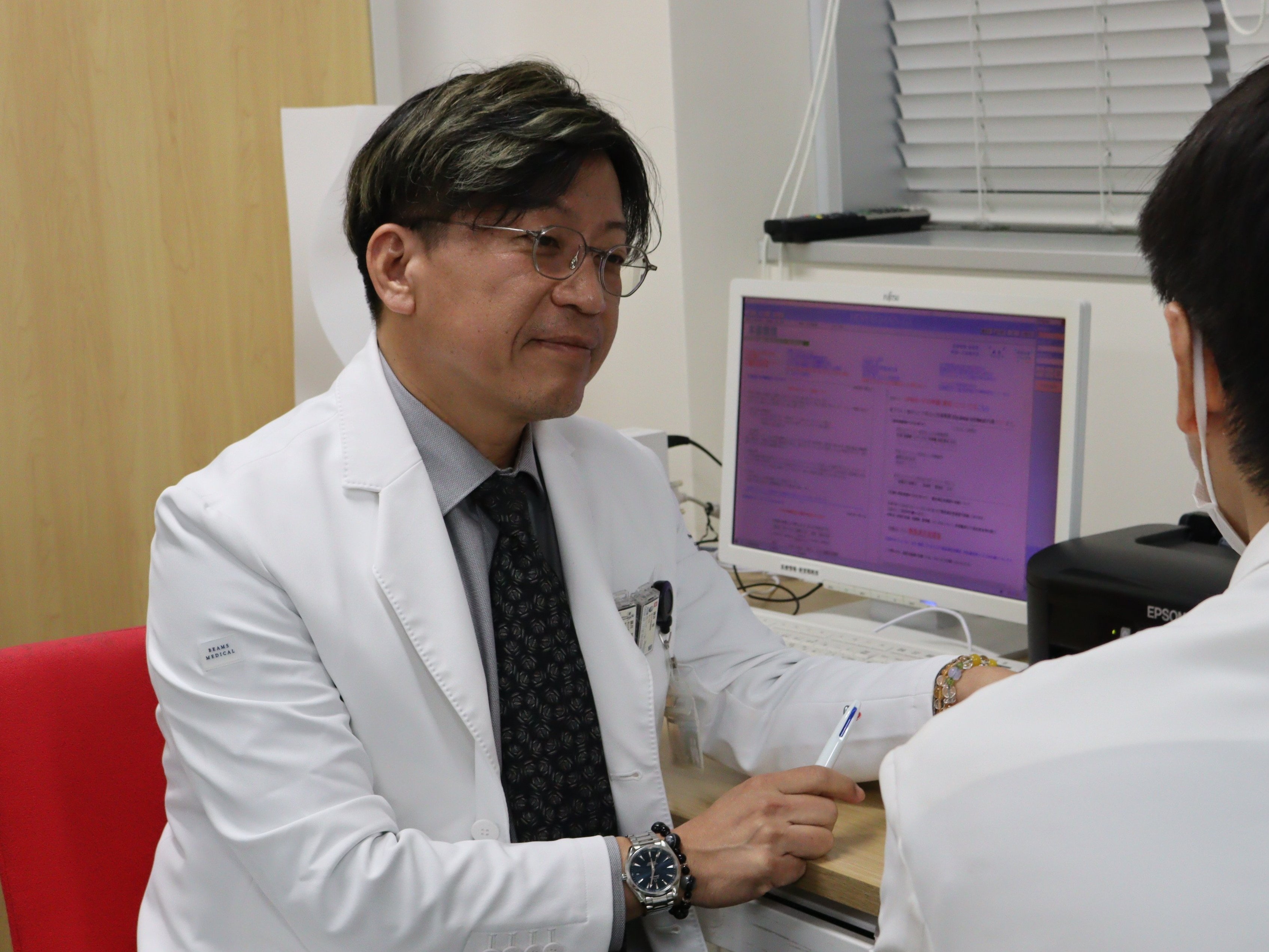

膵臓(すいぞう)がんなどを専門とする富山大付属病院消化器外科医が、若手医師育成や治療の進化のためクラウドファンディング(CF)に取り組んでいる。趣旨に賛同した市民らから温かい志が寄せられているが、第一線の外科医がCFでの資金確保に踏み切らざるを得なかった背景にも、耳を傾ける必要がある。いま病院で何が起きているのか。非常に高度な膵臓がん治療で全国にその名を知られる富山大学術研究部医学系消化器・腫瘍・総合外科の藤井努教授の話を聞きに、富山市杉谷の付属病院を訪ねた。

難しい病気、全国から患者受け入れ

膵臓がんとはどんな病気か。11月19日に国立がん研究センターが発表したがんの部位別5年生存率をみると、胃がんの63・5%や大腸がんの67・2%に対して、膵臓がんは10・5%だ。その数字が表すように、早期発見が難しく、病気の進行も早い。分かった時には転移していたというケースも多い。血管や神経が複雑に入り組む領域だけに手術の難易度も高い。

その難しい膵臓がん治療のエキスパートとして著名なのが藤井教授だ。富山大付属病院には教授の治療を求めて全国47都道府県から患者が訪れる。他の病院では困難と判断された症例にも対応し、富山県という地方にありながら「最後の砦(とりで)」として大きな役割を担っている。医局には、肝胆膵外科学会の厳しい審査に合格した「高度技能医」6人を擁し、年間の手術件数は100~120件。超高難度のロボット(ダヴィンチ)支援下膵頭十二指腸切除術を実施しているのは、北陸3県では同病院だけだ。

15時間の手術、過酷な勤務

病院には膵臓・胆道センターを構え、万全の体制で最高の医療を患者に提供している素晴らしい話に思える。しかしそれが、外科医の心身、あるいは物心の「犠牲」「献身」によって、かろうじて成り立っているのだとしたら―。藤井教授がその苦しい実態を明かした。

まず消化器外科医が