小学4年生では理科の時間に動物の体のつくりを勉強します。

教科書にも骨や筋肉の図が載っていますが、身近な食べ物で本物に触れることができます。

それが、鶏の手羽先です!

手羽先を食べたら骨の付き方を観察して、骨格標本を作ってみませんか?

【材料】

・鶏の手羽先

・鍋

・排水口ネット(浅型用)

・液体排水口クリーナー(強力)

・歯ブラシ

・ビニール手袋

・消毒用アルコール

・グルーガン

・鶏の手羽先

・鍋

・排水口ネット(浅型用)

・液体排水口クリーナー(強力)

・歯ブラシ

・ビニール手袋

・消毒用アルコール

・グルーガン

①食べる:手羽先をきれいに食べましょう。骨を食べてしまわないように注意してください。

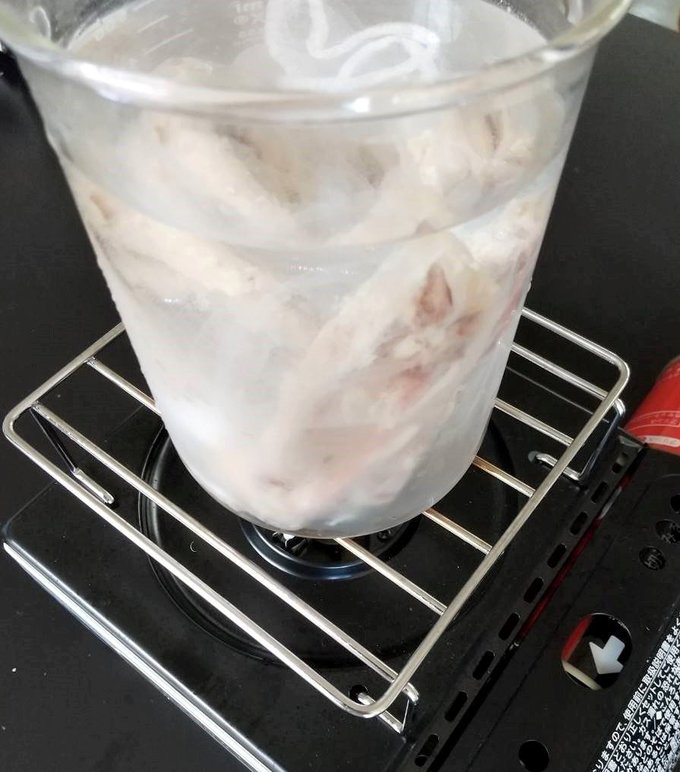

②骨を煮る:食べ終わった手羽先を一つ残して(見本にするため)、

標本にする手羽元(肉部分が付いたもの)を鍋で煮ます。

複数作る時は、一つずつ排水口ネットに入れると良いです。

30分ほどで身がほぐれてきます。(手羽先を調理する時に身がほぐれるまで煮て食べた時は、この工程は省きます)。

③肉を取る:できるだけきれいに骨から肉をはがします。丁寧に作業しましょう。

小さな骨が軟骨の中に埋もれていることがあるので、軟骨も残しておきます。

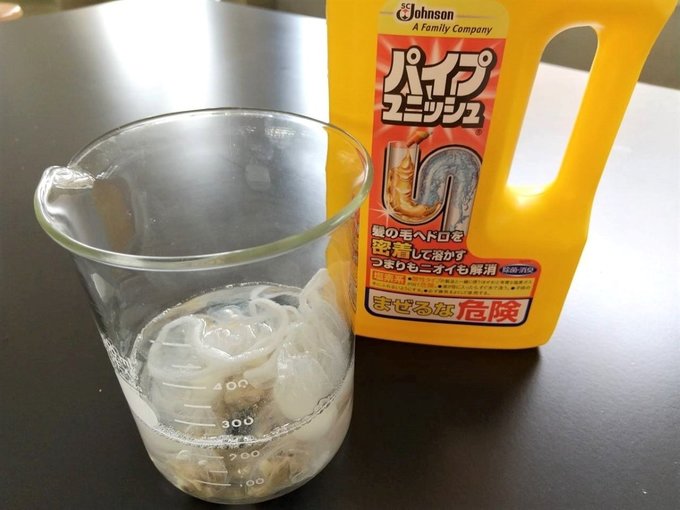

④排水口クリーナーで肉を溶かす:薬剤に2~3時間漬けてタンパク質を溶かし、水洗いします。長時間漬けすぎると骨がもろくなるので注意してください。

⑤肉を取り除く:骨から身や軟骨を丁寧に取り除きます。歯ブラシを使って細かいところまでキレイにしてください。※ビニール手袋を付けて作業します。

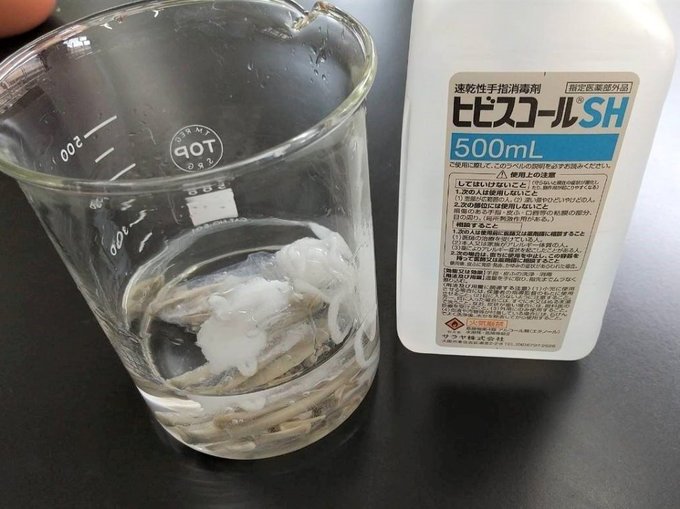

⑥脱脂:消毒用アルコールに1時間ほど漬けて、骨に染みこんでいる脂を抜きます。マニキュアの除光液でもOK。

⑦乾燥:水洗いして乾かします。日光に当てるとさらに白くなります。

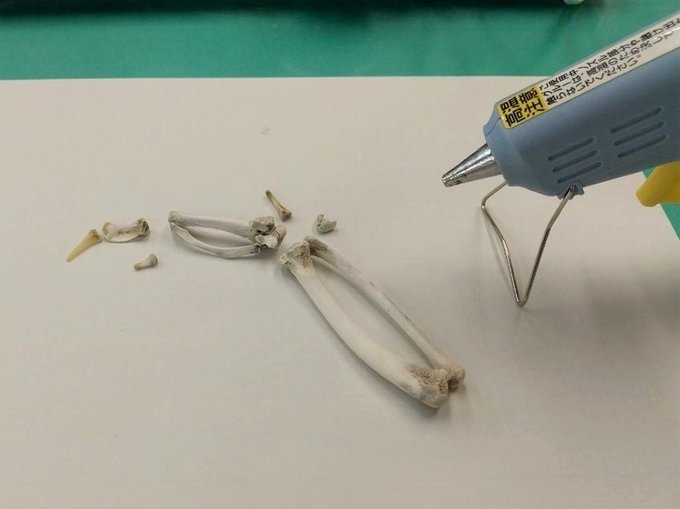

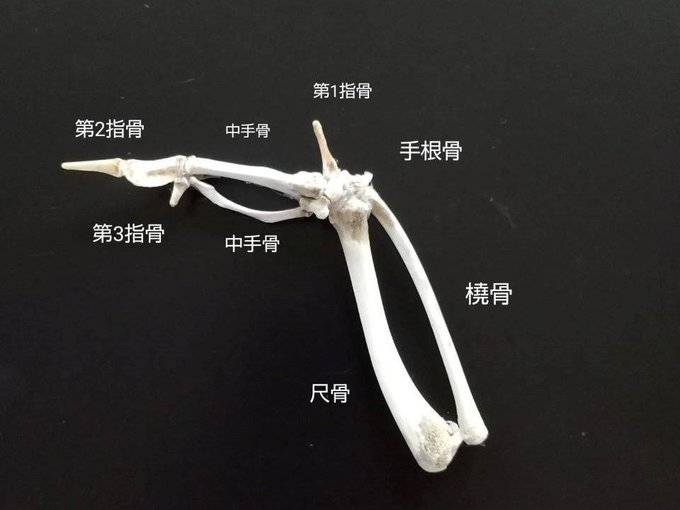

⑧骨の組み立て:②で残しておいた骨を見本として組み立てていきます。楽しいパズルのような作業です。

⑨骨の接着・軟骨作り: グルーガンで骨を接着します。

できあがり!

骨の名称を調べたり、ヒトの骨格と比較するともっと自由研究らしくなりますね♪