ひなまつりとは、女の子のすこやかな成長と健康を願う、3月3日の「桃の節句」の行事のことです。由来はいくつか説がありますが、中国の「上巳(じょうし)の節句」が日本に伝わったのが有力といわれています。

人形に身代わりになってもらう

ひな人形を飾るのは、昔から、人が掛かる病気や災厄、けがれなどは人形に代わらせることができると信じられていたことが背景にあります。ひな人形に身代わりになってもらうということですね。

ひな祭りの原点ともいわれるのが「流しびな」です。紙や稲わらで作った人形や、形代(人の形を紙で作ったもの)に希望や願いを込め、お酒や食べ物などを供えて祭った後、海や川へ流します。

時代の変化と共に、流しびなに用いる人形が豪華になり、川に流すのではなく、それぞれの家に飾るようになったようです。一方で、流しびなの行事は、現在も形を変えて全国各地に残っています。

赤ちゃんの誕生後、初めて迎える桃の節句を「初節句」といいます。「上巳の節句」や「弥生の節句」とも呼ばれ、父母や祖父母が子供の健康や幸せを願う行事となっています。

ひな祭りによく食べる食品・料理

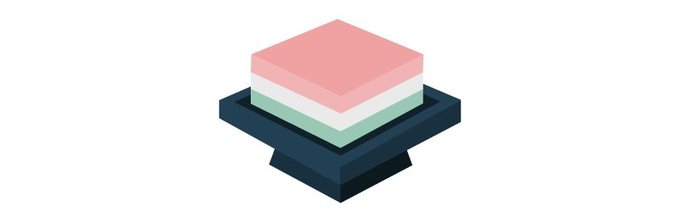

ひし餅

植物のヒシ(菱)は、水面に広がって繁ることから、ヒシ形は成長や繁栄のシンボルとして古くから親しまれてきました。桃の節句のひし餅には、女の子の健やかな成長と豊かな人生への願いが託されています。

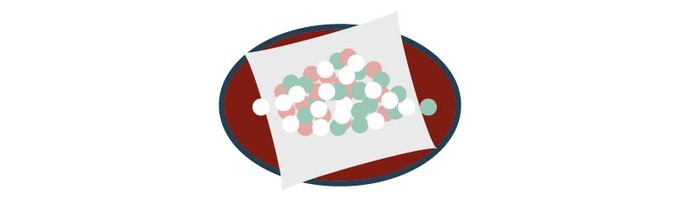

ひなあられ

ひし餅を外でも食べやすくするため、砕いて焼いたのが「ひなあられ」の発祥ともいわれています。緑、ピンク、黄、白の4色で、それぞれ四季を表しているといわれます。

・緑=春

・ピンク=夏

・黄=秋

・白=冬

ハマグリのお吸い物

ハマグリの貝殻は、もともと対だったものだけがぴったり合い、別々の貝殻を合わせてもうまく重なりません。貝合わせの遊びにも使われていました。ひな祭りでハマグリのお吸い物を食べるのは、大人になって、一生添い遂げる仲が良い夫婦になれるよう願いが込められています。

ちらし寿司

具材のエビ、レンコン、豆にはそれぞれ願いが込められています。

・エビ…腰が曲がるまで長生きできるように

・レンコン…遠くまで見通せるように

・豆…健康でマメに働けるように

次回は、ひな祭りにおすすめの料理をご紹介します。

◆舘川 美貴子(たちかわ みきこ)◆

管理栄養士、公認スポーツ栄養士

富山市生まれ。中京女子大学(現 至学館大学)健康科学部栄養科学科卒業。

日本スポーツ栄養学会評議員。学生アスリートやプロスポーツ選手の栄養サポートを行っている。

画像提供:PIXTA