玩具売り場で欲しい物をを見つけ「買って!買って!」と泣きわめく。誰もが子どものころを振り返れば、何度か経験したことだろう。

私自身の場合、結局、買ってもらえなかった。私は涙にくれ、父に手を引かれながら家路についた。

家に帰ってからも、私は玩具売り場で目撃したミニ電車のことが忘れられず泣き言を並び立てていた。

見るに見かねた母が「いつまでぐずぐず言うとんが!」と私を家から放り出し、玄関の鍵を閉めてしまった。私は「入れて、入れて!」と泣き叫んだ。

泣き疲れたころ、母は鍵を開け、「父ちゃんに謝られ!」と言って家に入れてくれた。

泣いてもわめいても、私のわがままを拒否した両親。その厳しい態度は、私にがまんすることを教えてくれたように思う。

しつけは、がまんを教え、欲望を抑える。しかし、厳しいばかりでは、反発や反感を買い、逆効果となることもある。

その基本に、優しさがあってこそ、人は相手の話に素直に耳を傾ける。進んで受け入れ、意欲的に実行しようとする。自らも、優しく、思いやりのある人間になろうと努める。

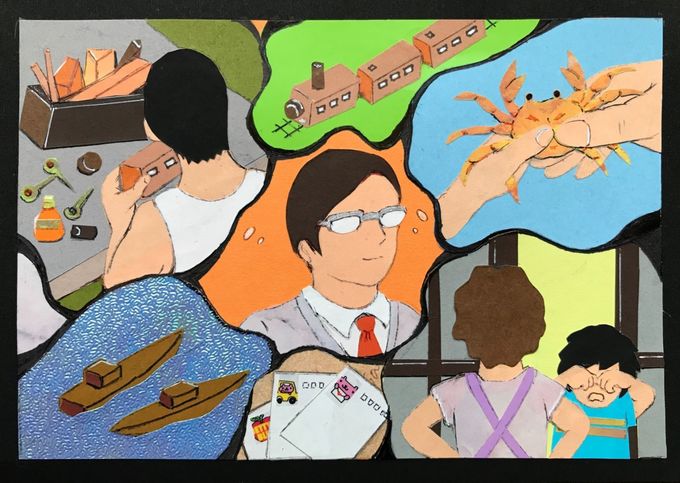

あの日、父はデパートから帰るなり、さっそく物置からガラクタを集めてきて工作に取り掛かった。幾日かを要して「電車」が出来上がった。

だが、デパートで私が見たものとは遠くかけ離れていた。それで遊びたいという気持ちには、到底ならなかった。「こんなもん、使ってやるものか」と意地を張っていた。

その一方で、放置されたままの素朴な「電車」と、毎日黙々と作ってくれた父の姿とが、時折、ふっと心に浮かんできて、私は無性に切なくなった。

私の父は、長い間、“越中富山の売薬さん” (家庭薬配置業)として一年の大半を家から離れ、単身赴任の生活を送ってきた。

母は父の留守の間、家を守り、父性的な役割と母性的な役割の一人二役を果たしつつ、厳しく優しく私に接してくれたと思っている。

一方、私と父のふれあう時間は少なく、それを補うためであろう。旅先から父は、こまめに手紙を書いてよこしてくれた。

私はそれを心待ちにしていた。母に促されながらではあったが、必ず返事を書いた。

だから、遠く離れてはいても、父のぬくもりがいつも私の心の中にあり、父と私との心理的な距離は、とても近かったように思う。

父が家に帰って来るのは、1年のうち、お正月とお祭りとお盆だけであり、私の最も待ち遠しいときであった。

久しぶりに会う父は私の遊び相手をし、自然の中へもよく連れて行ってくれた。

父と一緒に手作りの小舟を川や池に浮かべたり、近くの浜辺に出かけコガニ(小蟹)取りに興じたりしたことを覚えている。

このような親の優しさを受けながら、私の優しさが多少なりとも育ってきていたのであろうか。

親の立場や気持ちを考え、自分の欲望や要求が親を苦しめるのではないかと判断し、それをコントロールする力が、私の心の中に少しずつ芽生えていったのかもしれない。

ガラクタから出来上がった手作りの素朴な「電車」。それを一生懸命に作ってくれた父の姿。そこから、子どもながらにも何かを感じるところがあったのであろう。

優しさは自分をコントロールする力をはぐくんでくれる。

私が、もし、「わがままな子」にならずにすんだとしたら、親の優しさに裏打ちされた厳しさのおかげであり、親子のいいかかわりが成立していたおかげであると思っている。

ツヨシ親子との面談を通して、「いじめ」行為の背後にあるツヨシの「淋しさ」を知ることができた。ツヨシを取り巻く周囲の優しさの不足を痛感した。

親子のふれあいを大事にするための具体策やツヨシの自立を図るための手立てを考えなければならない。

学級の子どもたちに他者の痛みを我が痛みとして、相手を思いやる優しい心、温かくて豊かな人間性を培いたい。

まず何よりも、私がツヨシの理解者になる。「淋しさ」と「愛し愛されたい」という気持ちを受け容れる。声をかけ、話に耳を傾ける。

我と我が心に誓った。

◆寺西 康雄(てらにし・やすお)◆

富山県内の小・中学校と教育機関に38年間勤務し、カウンセリング指導員、富山県総合教育センター教育相談部長、小学校長等を歴任。定年退職後、富山大学人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センターに客員教授として10年間勤務し、内地留学生(小・中・高校教員)のカウンセリング研修を担当。併行して、8年間、小・中学校のスクールカウンセラーを務める。

現在は富山大人間発達科学研究実践総合センター研究協力員。趣味・特技はけん玉(日本けん玉協会富山支部長、けん玉道3段、指導員ライセンスを所持)。