アキコの母親の手紙に触発され、子どもたちが「お父さん、お母さん」「クラスのみんな」「先生」に向けて書いた手紙には涙の跡が残り、文字が滲んでいた。

子どもたちの書いた手紙の内容は様々である。

- 長い間のいじめによって、どんなに苦しんできたかを思い出し、切々と綴っている。

- いじめ、いじめられてきた、これまでのことをすべて正直に告白している。

- いじめを目撃しながらだれにも言えなかった自分の意気地のなさ、弱さを嘆いている。

- 言いたくても言えなかったこと、嘘をついてきたことなどを後悔し、懺悔している。

- お父さん・お母さんに、いつ、どのように伝え、お詫びをすればよいか悩んでいる。

- これからは、いじめを傍観せず、いじめのない教室にしていきたいと誓っている。

これまで、いじめの事実について固く口を閉ざし、心を閉ざしてきた。その子どもたちが初めて口を開き、心を開いたのだ。その理由は次の子どもの言葉からも明らかである。

「きょうから先生を信じられたからです。今まで本当のことを言えなくて、ごめんなさい。本当にごめんなさい」

きょう、私は初めて子どもたちの「心の声」を聴くことができたのだった。

子どもたちはツヨシと過ごしてきた3年間、担任に対して、「私たちをいじめから救ってください」「いじめに本気で取り組んでください」と心の中で叫び続けていた。しかし、長い間、その声が届くことはなく、いじめに耐えるしかなかった。そうであれば、子どもたちの私への信頼が生まれるはずはない。

一人一人の手紙を読み進めてきた私は、最後にツヨシの手紙を手にした。

ぼくはずっとお父さん、お母さんにうそをついてきました。ぼくはお父さん、お母さんにうそをついて人にけがをさせたり、ぼうりょくをふるっていました。いままでうそをついていたから、ぼくをなん百回もなん千回もたたいてください。ぼくはこれから人にけがをさせたり、ぼうりょくをふるいません。ぼくはいま先生にしかられました。

ぼくはクラスのみんなにめいわくをかけました。6月1日にぼくと〇〇くんと△△くんと☐☐くんと◇◇さんと▽▽さんでそうじをさぼって、しばふで草ずもうをしていました。ほかの女の人だけにそうじをさせて、ぼくたちだけであそんでいました。それと、みんなにパンチやキックとかしていたけど、ぼくはこころをいれかえて、これからいいことをすることにきめました。

ぼくは、これから人のいやがることをしたり、ぼうりょくをふるったり、けがをさせたりしません。もしそんなことをしようとしたら、ぼくは先生のことばをおもいだしてやめます。

ツヨシの手紙を繰り返し読む。泣けてくる。

この手紙をどのように受け止め、どのような言葉を返せばよいのだろうか。

私は沈思黙考した。

ふっと一編の児童詩が脳裏に浮かんだ。

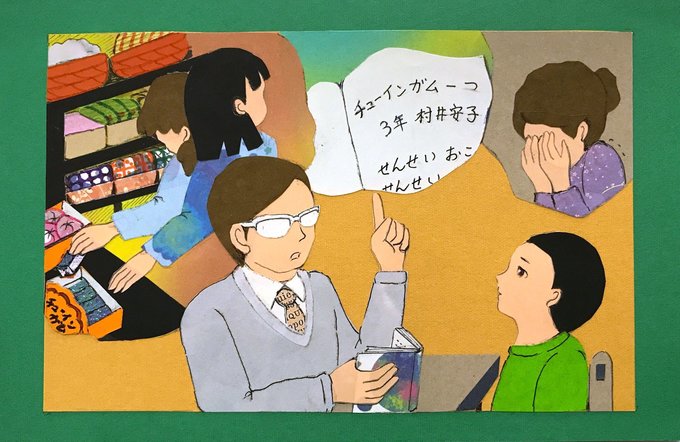

チューインガム一つ

3年 村井 安子

せんせい おこらんとって

せんせい おこらんとってね

わたし ものすごくわるいことしたわたし おみせやさんの

チューインガムとってん

1年生の子とふたりで

チューンガムとってしもてん

すぐ みつかってしもた

きっと かみさんが

おばさんにしらせたんや

わたし ものもいわれへん

からだが おもちゃみたいに

カタカタふるえるねん

わたしが1年生の子に

「とり」いうてん

1年生の子が

「あんたもとり」いうたけど

わたしはみつかったらいややから

いややいうた1年生の子がとった

でも わたしがわるい

その子の百ばいも千ばいもわるい

わるい

わるい

わるい

わたしがわるい

おかあちゃんに

みつからへんとおもとったのに

やっぱり すぐ みつかった

あんなおかあちゃんのかお

見たことない

あんなかなしそうなおかあちゃんのかお見たことない

しぬくらいたたかれて

「こんな子 うちの子とちがう 出ていき」

おかあちゃんはなきながら

そないいうねんわたし ひとりで出ていってん

いつでもいくこうえんにいったら

よその国へいったみたいな気がしたよ せんせい

どこかへ いってしまお とおもた

でも なんぼあるいても

どこへもいくとこあらへん

なんぼ かんがえても

あしばっかりふるえて

なんにも かんがえられへん

おそうに うちへかえって

さかなみたいにおかあちゃんにあやまってん

けど おかあちゃんは

わたしのかおを見て ないてばかりいる

わたしは どうして

あんなわるいことしてんやろもう2日もたっているのに

おかあちゃんは

まだ さみしそうにないている

せんせい どないしょう(灰谷健次郎著『せんせいけらいになれ』理論社より)

私が教師になって間もないころから愛読してきた児童詩である。初めてめぐり合ったときの感動が忘れられず、その後、何度も子どもたちに読み聞かせてきた。

安子ちゃんははじめからこのような詩を書いたのではなかった。「わたしはお店へ入ってチューインガムをとりました。もうしません。先生、ゆるしてください」という簡単な文章を書きつけた紙切れを持って、母親にひきずられてきたのだった。「自分に許しを乞うことで、彼女は苦しみから逃れようとしている」と思った担任は「ほんとうのことを書こうな、安子ちゃん」と言った。すると、安子は泣き出した。そして、安子は一字書いては泣き、一行書いては泣いた。

書き終えた安子ちゃんに担任は次のような手紙を与えた。

「…人間はわるいことをしたあと、かならずといっていいほど、あまえた心をいだきます。うんとしかられる、しかし、そのあと、なんだかはればれした気持ちになる、これは人間があまえた心をもっているしょうこです。(中略)先生はたとえどんな小さなことでも、わるいことをすれば、えいきゅうにそのつみはきえないのだと思います。それを一生もって生きていくのが、人間の生きていくすべてだと思います。

安子ちゃん。そこのところをしっかりかんがえてください。ほんとうにきびしい人間は、いつだってじぶんをごまかしたりしません。安子ちゃんが、この詩をかいたことは、うそのない人間になろうとしているあかしだと、先生は思います。だからこそ、先生は、安子ちゃんの詩をよんで、なみだがでたのです。…」

私は子どもたちの手紙を読み返しながら自問自答していた。

「そもそも、このような手紙を子どもたちに書かせる必要があったのだろうか。ツヨシが私の耳元で『もう、せん!』と誓った時点で一件落着ということにしてもよかったのではないか。あえて、それを選択しなかったのはどうしてか…」と。

あのとき、強く意識はしていなかったものの、その背景にあったのは「チューインガム一つ」の詩であり、担任から安子ちゃんへの手紙だったに違いない。

次の日の放課後、ツヨシを教室に残した。私は「チューインガム一つ」の詩と担任から安子ちゃんへの手紙をツヨシに読み聞かせた。

「先生はこの詩を読むと、いつもじいんとしてきて涙が出そうになります。どうしてだろうね」との私の問いかけに対して、ツヨシは、

「ぼくも涙が出そうになりました。安子ちゃんは悪いことをしたけど、詩で反省したことを書いています。自分のしたことをそのとおりに書いているので正直な人だと思います」

と感想を述べた。

「正直に書くというのは、きびしいことです。勇気のいることです。安子ちゃんは、それを実行した。立派にやった。そこに心を打たれるのだと先生は思います。だれにだって過ちはあります。それを正直に書くということは『過ちを繰り返さない』『もう絶対にしない』と誓うことです。ツヨシくんも、お父さんとお母さんへ、クラスのみんなへ、先生へ、正直に手紙を書いてくれたね」と私は言った。ツヨシは少し照れながら「でも、まだ書いてないことあるから…」と言った。

その後、ツヨシは私と対話を重ねながら「いじめの事実」を思い起こし、書き綴った。

その日の夜、私はツヨシによってケガを負ったケンジ宅を訪れ、事の真相を伝え、謝した。手紙を寄せてくださったアキコの母親に電話し、感謝の気持ちを伝えた。ツヨシ宅にも電話し、明日の夜、家庭訪問をすることを告げた。

◆寺西 康雄(てらにし・やすお)◆

富山県内の小・中学校と教育機関に38年間勤務し、カウンセリング指導員、富山県総合教育センター教育相談部長、小学校長等を歴任。定年退職後、富山大学人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センターに客員教授として10年間勤務し、内地留学生(小・中・高校教員)のカウンセリング研修を担当。併行して、8年間、小・中学校のスクールカウンセラーを務める。

現在は富山大人間発達科学研究実践総合センター研究協力員。趣味・特技はけん玉(日本けん玉協会富山支部長、けん玉道3段、指導員ライセンスを所持)。