「寿司(すし)といえば、富山」。このキャッチフレーズを、ほとんどの県民は何度か目にしたことがあるのではないか。富山湾の豊富な海の幸を生かしたすしは、富山県の大きな自慢であり、誇りだ。県は2023年からブランディング戦略に着手。すしをきっかけに富山県の全国的・国際的な認知度を高めていきたい考えだ。そんな中、北九州市がことし4月、「すしの都課」という部署を新設し、富山と似たコンセプトで地域振興に乗り出した。具体的にはどのような戦略を思い描いているのか。富山県との連携の可能性は。そもそも北九州のすしとはどのようなものなのか。新幹線と特急を乗り継ぎ、北九州市の玄関口となるJR小倉駅を目指した。

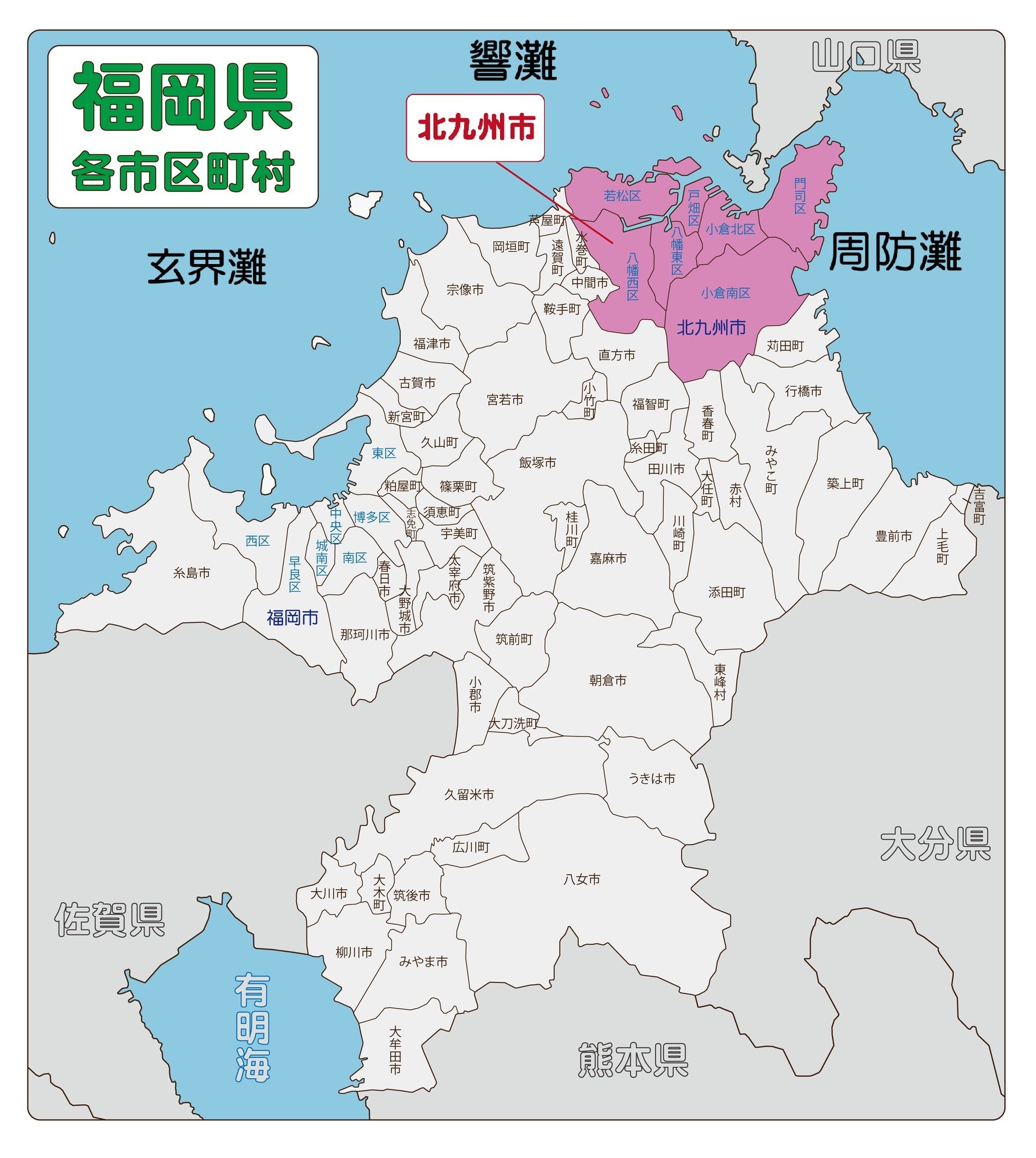

北九州市は人口約90万人。市内にすし店は約200軒あるという。富山県は人口約98万人に対してすし店は193軒。市と県の違いこそあれ、人口当たりの店舗数はほぼ同じだ。寒流と暖流の魚が集まる「天然のいけす」と称される富山湾に対し、北九州市は周防灘、響灘、玄界灘の三つの海と関門海峡に囲まれ、いずれも魚種が豊富。総務省が2月に発表した2024年家計調査で、富山市の1世帯(2人以上)当たりの外食ですしにかけた金額は2万3185円と、初めて全国1位になった。北九州市も21~23年平均の刺身盛り合わせの年間支出金額は7148円で全国1位。漁場に恵まれているという地理的条件に加え、魚が好きという県民性・市民性も似ている。

画像提供:PIXTA

駅に降りるといきなり…

富山駅から約5時間。ようやく小倉駅に到着した。すしの都課を訪れる前に、実地調査として北九州のすしを食べてみたい。そう思いながらホームからエスカレーターでコンコースに降りると、いきなり「立喰寿し平四郎」の看板。北九州に着いてさっそく寿司屋に出合った。