種子島(鹿児島)に鉄砲が伝来した1543(天文12)年ごろ、越中には近隣の戦国大名に匹敵する力を持った武将がいなかった。

ただ、戦国大名より規模は小さいながらも一定の武力を持ち、郡レベルの領域を支配した「地元の殿様」の称号にふさわしい武将がいた。これを「国衆(くにしゅう)」と呼び、神保(じんぼ)氏や椎名氏が当てはまる。

彼らは越後(新潟)の上杉謙信や、甲斐(山梨)から信濃(長野)まで侵攻していた武田信玄という、傑出した力を持っていた戦国大名に頼り、生き残りをかけて戦い続けた。

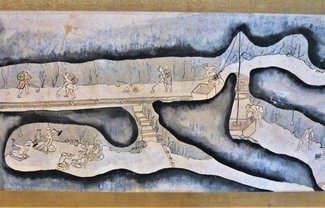

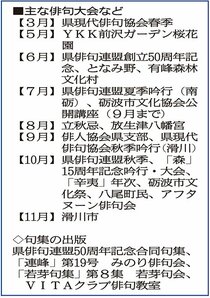

1543年ごろの越中の勢力図=富山市郷土博物館の展示から

神保氏、椎名氏に侵攻し「越中大乱」へ

室町時代にさかのぼる。越中の守護大名は、管領家の畠山氏だった。畠山氏は在京して幕政を担うとともに、近国である「室町殿御分国(むろまちどのごぶんこく)」の中の4カ所の地方(国)を、守護代を置いて遠隔支配した。その一つが越中である。畠山氏は、畿内の内紛が激化するとともに越中での支配力を失った。

鉄砲が伝来した天文年間の越中の勢力図を再び見る。射水郡、婦負郡は神保氏、新川郡は椎名氏のエリアだ。一方、砺波郡には「一向一揆」という、圧倒的な信者数と本願寺(大阪)の財力で戦国大名も恐れた兵力を持った宗教集団がいた。

この頃に「越中大乱」が始まった。神保長職(ながもと)が、椎名康胤(やすたね)の領地を侵食し始めたことがきっかけだ。

残り1567文字(全文:2167文字)