生徒が発掘した火焔型土器

火焔型土器が発掘された大光寺周辺=魚津市

魚津市街地を眺める大光寺の高台の一角。左手に角川が流れ、遠くにミラージュランドの大観覧車が見える。海岸までは歩いて20分だ。

1966(昭和41)年、この場所で縄文時代の火焔(かえん)型土器が見つかった。器の口の部分に大きな突起があり、燃え上がる炎をイメージさせる。

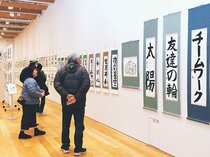

壁一面に展示された火焔型土器=新潟県立歴史博物館

当時、発掘の中心となったのは魚津西部中の歴史クラブの生徒たち。当時まだ手書きだった魚津市教育委員会の調査報告書によると、新潟県長岡市の遺跡の名前から「馬高(うまたか)式」とも呼ばれ、富山県内で初めて見つかった。後に、縄文期に新潟県で焼き上げられたものが魚津市に運ばれてきたとの見方が有力になった。

なんだ、コレは!

火焔型土器の生産地は、日本一長い河川・信濃川流域の新潟県内エリアが中心だ。

「なんだ、コレは!」

残り1282文字(全文:1678文字)