鳴り響く緊急地震速報の警報音、絶叫するアナウンサー…。多くの人が心をかき乱す音とともに記憶する能登半島地震について、「耳が聞こえないので怖かった」という声が北日本新聞社に寄せられた。「聞こえない」人が抱える不安や必要な配慮について、富山県聴覚障害者協会業務執行理事の中橋道紀さん(県聴覚障害者センター施設長)に尋ねた。

中橋さんによると、耳が不自由と言ってもコミュニケーション手段は手話や筆談、補聴器、人工内耳、口話など障害の程度によってさまざまで、「人によって適切な意思疎通の方法がある」と説明する。

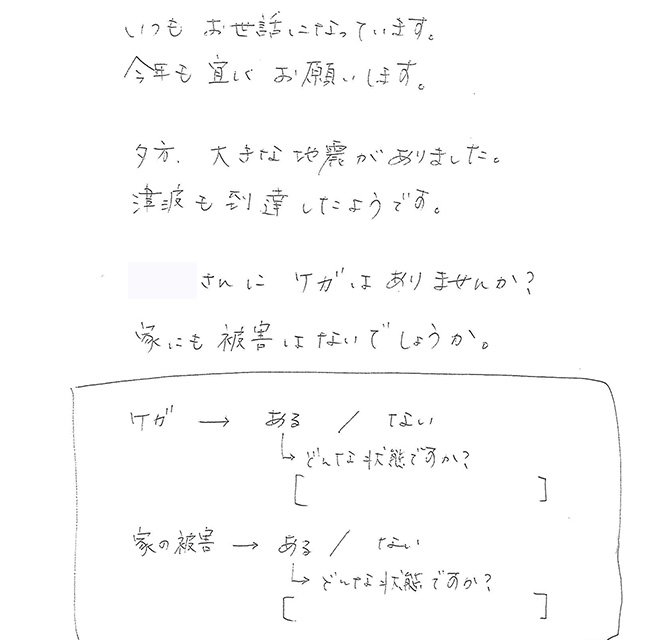

地震が発生すれば揺れを感じるため、耳が聞こえる人と同様に気付くことができる。「スマートフォンを持っていれば、バイブレーション機能で緊急地震速報を知ることも可能」と中橋さん。ただ津波については、1人でいる場合などは気付かない恐れもある。県聴覚障害者センターでは、地震発生後に職員がセンターに駆けつけ、海の近くの会員にファクスを送ったほか、県聴覚障害者協会の役員を通じて会員の安否確認を急いだ。

避難については、まず避難場所を知っているかなど一般的な防災対策が問われる。聴覚障害が壁になり、近隣住民や町内会との交流が乏しい場合は、避難の案内が来ない恐れもある。

みんなといても孤独に

地震後の会員の行動を確認したところ、近所の人と一緒に避難した人がいる一方で、悩んだ末に自宅にとどまった人や、家の近くの避難所ではなく知人が避難している場所に合流した人もいた。1人で避難所に行っても情報を得ることが難しいことが背景にある。中橋さんは「耳が聞こえる人なら、館内放送や周囲の人の声を通じて、それほど意識しなくても情報が入ってくるが、聞こえないとみんなの中にいても孤独になりやすい」と説明する。

プラカードやホワイトボードを活用した情報伝達に加えて、中橋さんが推奨するのは聴覚障害者向けの「目で聴くテレビ」専用受信機「アイ・ドラゴン4」の設置。手話と字幕の番組を視聴することができ、災害時には緊急ニュースを手話通訳で伝えるが、県内の避難所での導入は進んでいない。中橋さんは「1台用意しておいて、必要な人がいる避難所に持ち運んで設置する方法もある」と柔軟な運用を提案する。