地域に根差し住民の健康支える

済生会富山病院は「施薬救療」の精神の下、地域の中核病院として患者本位の心温まるすぐれた医療を届けています。超高齢社会の到来により、医療、介護、福祉を取り巻く環境は激変しています。ポストコロナ時代において、地域住民の健康寿命の延伸や、健康に障害を抱える人たちの生活の質向上をいかに図っていくべきか。堀江幸男院長と蒲地誠北日本新聞社長が語り合いました。

蒲地 済生会富山病院は恩賜財団済生会の一員です。まず済生会の理念である「施薬救療」の精神について教えてください。

堀江 「施薬救療」は、恩賜財団済生会の根幹をなす言葉で、無償で薬を施し治療することです。この言葉は、済生会の成り立ちと大きな関係があります。1911(明治44)年2月11日、明治天皇は桂太郎首相を召され、困窮のために医療を受けられない人に無償で医療を提供し、命を救おうという「済生勅語」を発し、150万円を下賜されました。これに基づいて設立されたのが済生会です。当時、日本は日清、日露両戦争に勝利したものの、戦争で負傷したり、一家の大黒柱を失ったりして貧困にあえいでいる人が数多くいました。そうした社会背景を受け、明治天皇は生活困窮者に医療面を中心に支援を行う団体の創設を提唱されたのです。

生活困窮者を支援

蒲地 「施薬救療」の精神にのっとり、済生会富山病院は無料・低額診療や生活困窮者支援事業「なでしこプラン」などの事業を行っていますね。

堀江 無料・低額診療は生活保護受給者をはじめ低所得者の医療費を減免するものです。なでしこプランは、現代に合わせて生活困窮者を再定義し、経済的支援が必要な人だけでなく、住まいや就労、教育、地域交流など多岐にわたって社会的な支援が必要な人に対象を拡大しました。具体的にはホームレスやDV被害者ら医療・福祉にアクセスできない人たちに、予防接種や健康診断、健康相談などを行っています。こうした取り組みは、当院単独でなく、地元の企業やNPO、行政も巻き込みながら進めていきたいと考えています。既に企業と協定を結び、新しいプランが動き出しています。

また富山県から受託し、富山県地域生活定着支援センターの運営も担っています。刑務所を出所したものの、高齢や障害などで自立が困難な人たちがすぐに必要な福祉サービスを受けられるようにサポートし、再び罪を犯すことなく地域で暮らせるようにしています。

疾病管理へ新施設

蒲地 富山医療圏(富山市、滑川市、上市町、立山町、舟橋村)の病院群輪番制における2次救急を担っています。地域の医療機関としての病院の役割をどのようにお考えですか。

堀江 済生会は、全ての人々を社会の構成員として包み支え合うソーシャルインクルージョン(社会的包摂)が根付く社会を目指しており、地域医療への貢献はそれを達成するための一つの柱です。

富山医療圏では近年、高齢者救急の件数が非常に増えています。2次救急を担当する医療機関として、責任を持って対応していくことが地域医療への貢献と考えています。現在、救急処置室を拡充整備しており、隣には新型コロナのような新興感染症や、再興感染症対策として、感染症対応室を新築します。昨年6月7日から7月末までクラウドファンディングで整備費用を募ったところ、多くの方から賛同をいただきました。

また、当院は地域住民らの疾患管理にも力を入れています。これまでも病気にならないために生活習慣を改善することや、疾病予防の啓発を進めてきました。今年7月の完成を予定している「健康管理センター」も疾患管理の一環として整備しています。受け入れ人数は、現在院内に設けている健康管理センターの1.5~2倍になります。新たなセンターの完成によってさらに病気の早期発見・早期治療につなげ、地域の健康寿命延伸に貢献していきます。これは地域の働き手を確保することにもなると思っています。

在宅療養の支援も「地域医療支援病院」に承認されている当院の大きな役割です。患者の多くは住み慣れた自宅での療養を望んでいます。付設する訪問看護ステーションを活用し、在宅での療養をサポートしています。24時間対応で、ターミナルケアを担うことができる機能強化型の訪問看護ステーションであり、高い水準の看護が実践できると認められた当院の認定看護師が、訪問看護ステーションの看護師に同行して患者や利用者に必要なケアやアドバイスをしています。舟橋村にもサテライトを設けています。

事業所内保育所を設置

蒲地 医療の世界でも働き方改革が叫ばれています。近年、働きやすく、働きがいのある職場環境を整備されていますね。具体的な取り組みを伺えますか。

堀江 職員個々の事情に応じ、多様で柔軟な働き方ができる環境整備を進めており、2022年に事業所内保育園を設置しました。1人でも多くの職員に勤めてもらおうと、保育料も補助しています。男性職員の育児休業取得も促しており、昨年は2人が利用しました。

また、短時間正職員制度も設けています。特に女性の医師を確保したいと思い、富山大学の主だった医局にアンケートしたところ、短時間なら勤務できるという答えがあり、導入しました。現在、女性医師2人がこの制度を活用して勤務しています。

人材確保に向け、再就職支援にも力を入れています。育児や介護のために1度は退職したものの、再び働けるようになって復職した職員が何人もいます。

蒲地 済生会富山病院といえば県内の公的病院でも脳卒中診療の拠点という印象を持っていましたが、来院する人たちのニーズも変わってきているのではないでしょうか。

堀江 確かに高齢者を中心に内科の患者が多くなっています。それに伴い、侵襲的な治療ではなく保存的な治療、「治す治療」より「支える治療」が求められるケースが増えています。病院を基幹型病院と地域密着型病院に大きく分ければ、当院は富山医療圏の北部と東部をカバーする地域密着型病院に位置付けられます。これからも地域に根差し、信頼される病院でありたいと思います。

蒲地 災害時における事業継続に向け、BCP(事業継続計画)を策定しておられますね。どのような狙いからでしょうか。

堀江 災害時に傷病者受け入れなどの緊急対応を担う「災害拠点病院」の本年度中の承認に向けて現在、災害用備蓄倉庫を建設しているほか、非常用発電装置や止水板の設置を進めています。既に災害派遣医療チーム(DMAT)を1チーム作り、研修も終えています。

そのような中、今回の能登半島地震で、富山県東部でも震度5強の地震発生直後に津波警報が発令されたため、施設の一部を開放したところ、当初の予想をはるかに上回る地域住民約500人が避難されました。当院の備蓄品と隣接するスーパーからの提供品を配布し、体調不良者の診察などを行い、警報解除まで院内で退避していただきました。地域の皆さんの当院への期待を強く感じ、それに応えるべく、さらなる院内体制の整備を図りたいと思います。

(2024年1月28日紙面掲載)

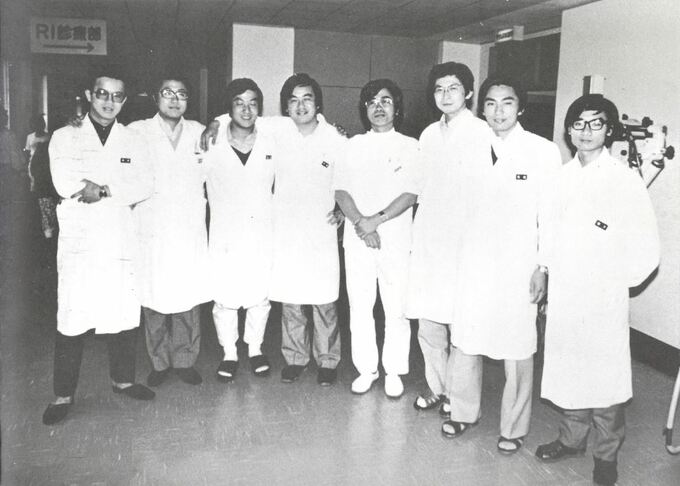

あの頃の私

医学部卒業を控えていた1977(昭和52)年夏、脳外科の道に進みたいと思い、東北大医学部附属病院長町分院(現広南病院)を訪ねました。医局員の忙しそうな様子にあっけにとられていた時、声をかけてくださったのが、後に富山医科薬科大(現富山大)の学長になる高久晃先生でした。

先生は当時、東北大医学部助教授。脳神経外科の鈴木二郎教授を紹介してくれ、夜は仙台市の歓楽街に連れて行ってくれました。先生の家に泊まり、翌朝目を覚ますと、すでにいらっしゃいません。奥さまに聞くと、手術のため病院に向かわれたとのことでした。医師としての情熱、勢い、優しさに驚き、自分も「こんな医師になりたい」と憧れました。

東北大の研修医として2年過ごした後、高久先生が富山医薬大医学部脳神経外科の初代教授に就任され、私も教室員の一人に加えていただきました。高久先生との出会いがあったからこそ今の私があると思います。

「あの頃の私」では、若手時代の印象深い出来事や仕事への思いを振り返ってもらいます

北日本新聞は今年、創刊140周年を迎えました。本対談は、140周年と総合情報サイトwebunプラス開設の記念として展開するシリーズ企画です。

企画・制作/北日本新聞社メディアビジネス局

![とやまのゲンバ [土木工事編]](https://webun.ismcdn.jp/mwimgs/d/b/210m/img_dbfe0fd9ef09b260f2d17c9c9bdd83221686179.jpg)