10年後の日本の姿を見据えた政策「地方創生2.0」が、ことしスタートしました。東京圏への一極集中に歯止めをかけることを目指した経済・社会政策ですが、国は地域が持つ本来の価値や楽しさを再発見する営みとも位置づけます。富山の価値とは何か、その価値をどのように明るい未来につなげるのか。高岡市出身の俳優で北日本新聞社ブランドアンバサダーを務める瀧内公美さんと、金融サービスを通じて地域貢献に取り組む中澤宏ほくほくフィナンシャルグループ社長、蒲地誠北日本新聞社長が語り合いました。

富山は自分を取り戻す場所 瀧内

たきうち・くみ 1989年生まれ、高岡市出身。地元・富山でのモデル活動を経て18歳で上京。2012年に映画デビュー。以降、多くの映画・TVドラマに出演。2021年公開の主演映画『由宇子の天秤』で、第31回日本映画批評家大賞主演女優賞・第31回日本映画プロフェッショナル大賞主演女優賞など、国内外で多くの賞を受賞。近年の主な出演作に、映画『敵』(25)、『奇麗な、悪』(25)、『レイブンズ』(25)、『国宝』(25)、『ふつうの子ども』(25)、NHK大河ドラマ『光る君へ』(24)、『放送局占拠』(25)など。2025年度前期NHK連続ドラマ小説『あんぱん』で朝ドラ初出演

富山の資源とは

蒲地:富山県の未来を考える時、人口減少や若者の流出などの課題が浮かぶ一方、美しい自然や歴史、文化など資源の豊かさにも気付きます。

瀧内:高岡市の実家は山も海も近く、豊かな自然を身近に感じて過ごしてきました。水がおいしいので地酒もおいしいし、季節ごとに味わえる魚があって、食の宝庫だなと帰省する度に感じています。文化も豊かです。

東京に出た後、友人に小学校の時にあった越中万葉かるた大会の話をしたら「かるた大会って?」「やったことがない」と言われ、衝撃を受けました。昨年、NHKの大河ドラマ「光る君へ」に出演させていただきましたが、小さいころから万葉集に触れてきた自分にとって平安時代はすごく身近で、和歌から感じていた時代のイメージが、仕事にも生かされました。

中澤:私も富山の自然、特に3千m級の山から水深千mの富山湾まで高低差4千mの特殊な地形が、大きな資源だと感じています。山から流れ出す雪解け水は、田畑の農産物を育み、さらに海に流れついて魚を育てています。また地形が生み出す急流河川は、豊富な電力をもたらし、富山は北陸で最も早く工業県として発展しました。〝日本の屋根〟と呼ばれる山と〝天然のいけす〟と呼ばれる海、この両方があるという特色ある地形が、さまざまな面でプラスに働いて今の富山があることを、私たちはもう一度認識しなければいけません。

若者の県外流出

蒲地:一方で若い人たちは、自由な生き方や働き方を求めて都会へ出ていくという指摘もあります。人口が減っていく中で、私たちはどのような地域社会をつくっていけばよいのでしょうか。瀧内さんご自身も、東京へ出て行くことを選択した一人でもありますね。

瀧内:東京に行ったのは、俳優の仕事に興味があったから。この仕事のメインとなる場所が、東京だったので、選択肢がそうなったというのが1番大きな理由です。その時、両親から何か免許を取れるような学校に行かない限り都会に出すのは難しいと言われて、教育学部に入りました。

蒲地:その後俳優となられ、挑戦と活躍を続けておられます。一方、富山では、弊社のブランドアンバサダーを務めていただき、先日は富山市のオーバード・ホールで開かれた「おわら風の盆 前夜祭 劇場版 」で朗読を担当されました。古里との距離感をどのように捉えていますか。

瀧内:私にとって富山は、落ち着く場所です。すごくほっとします。最近は、お仕事で帰ってくることが多いのですが、何かこう、自分を取り戻す感じがこの場所にはあって。都会は働く場所ですね。

中澤:働く場所が都会になると、時間に追われて、結局は日常のすべてを都会で費やさなければいけなくなる。でもどこかの段階で、富山への思いに気付き、行ったり来たりも含めて、富山に戻ってくる人が増えていったらいいですね。東京富山県人会は毎年、懇親のつどいを開いていますが、約千人が集まります。古里への強い愛着を持った人が、こんな大規模に集まる都道府県人会を他に見たことがありません。

蒲地:東京に行く理由が、 富山にないものがあるということであれば、富山にもっといろんなものがあれば、若者たちは出て行かないのでしょうか。

瀧内:芸能に関しては今のところ、難しいでしょうね。東京に中心があるからこそ、できることがあります。政治もそうかもしれません。ただそれ以外に関しては、できることもあるかもしれません。コロナ禍以降、東京から地方に行く人が増えているように感じます。

中澤:東京は地方とは圧倒的に人の数が違い、さまざまな人材がいて、チャンスがある。そこに人々は吸い寄せられてしまう。ただ地方でも、最先端半導体の国産化を目指す「ラピダス」が進出を決めた北海道千歳市のように、新しい事業やサービスが出てくると大きく流れは変わります。またスタートアップを生み出す風土も必要でしょう。地方では家賃や人件費は都会に比べて抑えられますが、人を集めるのが難しいというリスクがある。こういう構造を根本から考えていく必要があります。

蒲地:北日本新聞社は今年1月に、社内で働く一人一人や地域社会の多様性を尊重して行動する「DEI宣言」をしました。そのきっかけは、富山から東京に出て行った女性が「富山は生きづらい」 と話していたことです。私たちは富山のためと思って仕事をしてきましたが、その結果が生きづらい社会と言われたことはすごくショックでした。このような若い女性たちを含め誰もが生きやすい社会をつくっていくために、まずは自分たちから行動しようとダイバーシティ(多様性)や公平性(エクイティ)、包括性(インクルージョン)の視点を意識した取り組みを行っています。

スタートアップ生み出す構造必要 中澤

なかざわ・ひろし 1963年生まれ、富山市出身。明治大商学部卒。86年に北陸銀行に入行し、福井支店長や総合企画部長、本店営業部長などを経て2017年に取締役。18年に取締役常務執行役員に就き、22年6月から現職。

未来を見据えて

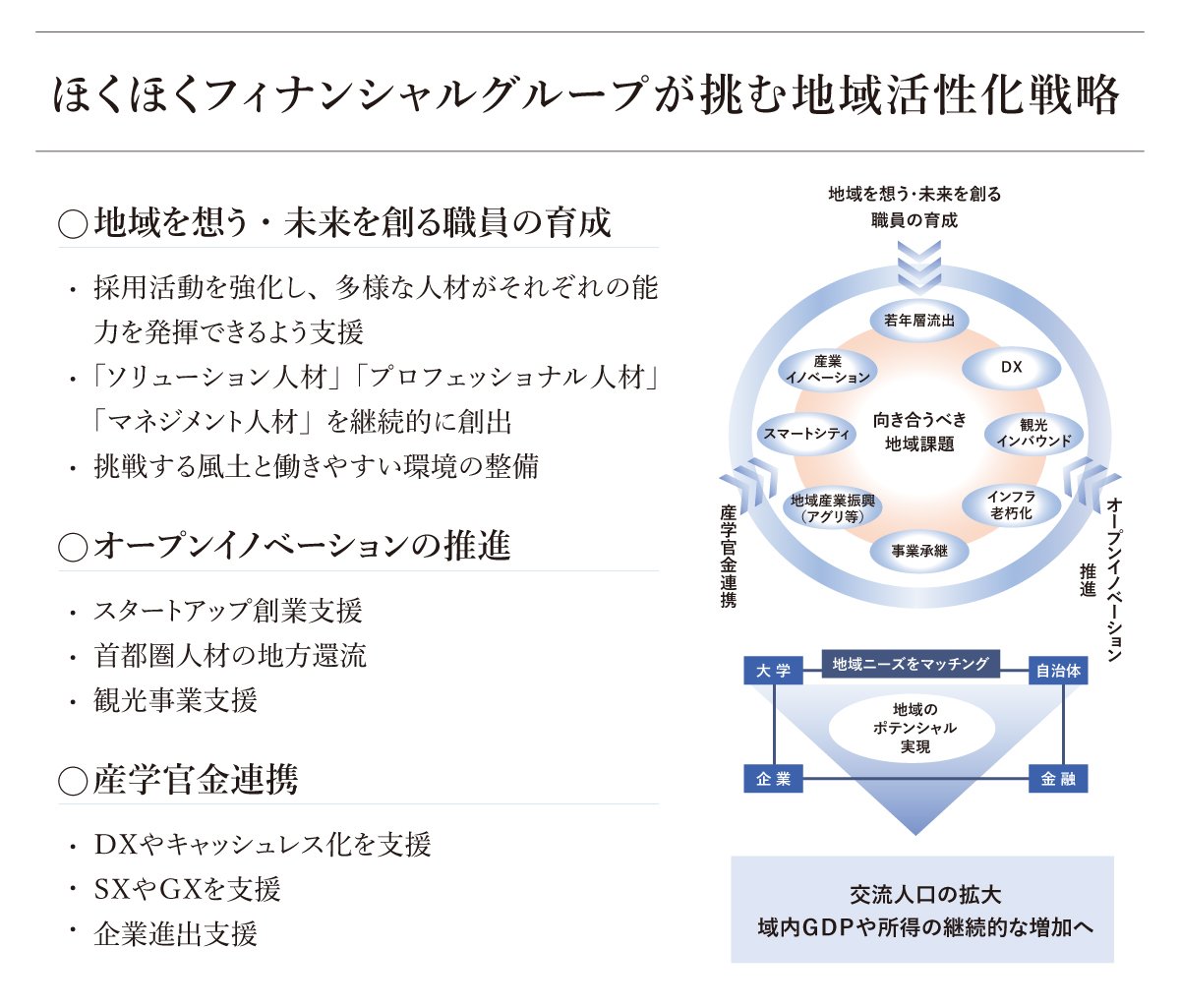

蒲地:金融機関が担う役割も多様化しています。ほくほくフィナンシャルグループがことし新たに策定されたパーパス(存在意義)からも、地域活性化への思いが伝わってきます。

中澤:パーパス「地域を超えて、輝く未来を創る。」には、昨年、北陸銀行と北海道銀行の経営統合20周年を迎え、これからも広域ネットワークとグループの総合力を生かして未来を切り開いて行こうという決意を、パーパスに添えたクレド(信条)「あなたとこのまちの嬉しいが、私たちの一番。」には、豊かで幸せな地域をつくり、さらには地域から日本を元気にしていきたいとの思いを込めました。そのためには地域の皆さんに信頼していただき、何か相談を受けた時に少しでも応えられる自分でありたいという姿勢を常に持っていたい。そういうことが、私たちの成長にもつながっていくと思っています。

蒲地:いずれ瀧内さんも映画を作ろうとなった時、金融機関も大事な相談相手となります。今は俳優が中心ですが、映画製作への興味はありますか。

瀧内:基本はプレーヤー(演者)ですが、この方とご一緒して作品をお届けしたいな、と自ら動いた作品もあります。その一つが2021年に公開した映画「由宇子の天秤」という作品でした。監督・脚本は、春本雄二郎さんで、私が主演を務めました。以前、春本監督の第1作品「かぞくへ」を劇場で見て、私のほうから「一緒にやりませんか」とお声掛けしました。約1年間、話し合いを重ねながら、撮影しました。その作品が三大国際映画祭の一つ、ベルリン国際映画祭に出品されることになった時は、本当にうれしかったです。若手の監督は可能性が未知。だから次に作る時にも絶対、若手の監督と組みたいんです。

プレーヤーとして地域に溶け込む 蒲地

かまち・まこと 1961年生まれ、魚津市出身。慶応大卒。84年に北日本新聞社入社。東京支社長、取締役事業局長、常務取締役経営企画室長、専務取締役。22年1月から現職。

私たちにできること

蒲地:最後に地域を超えて、連携を深める未来のあり方について考えたいと思います。地方と中央、さらには地域同士の連携がこれからますます重要になっていきます。地方の良さや人の魅力を全国に広めて、地域同士のつながりを深めていくために大切なことは何でしょうか。

中澤:発信と体感ですね。SNSのインフルエンサーも含めて数多くのメディアに、富山の魅力を正確に発信してもらうことで、ファンを増やし、彼らの口コミが広がってまた訪れる人が増えるという好循環が生まれる仕組みを作っていくこと。そのためには、訪れた人たちに来て良かったと思ってもらえるコンテンツも必要です。地域に根差した私たちが、今ある資源をどうやってブラッシュアップしていくかを、地域の皆さまと一緒に考えていくことが大切なのかもしれません。

瀧内:私も発信と体感が大切だと思います。そう考えるきっかけとなったのが「おわら風の盆 前夜祭 劇場版」でした。あの後、ファンの方たちから「おわらを初めて知りました」とか「富山に来たのも初めてでした」といったメッセージをたくさんいただき、こういう活動を他の地域でもやらせてもらえれば、富山の文化を広くお伝えすることができるかもしれないと感じました。SNSを含め発信していくことが、表現者である私にできることかもしれません。

蒲地:地域メディアの視点から言うと、デジタルの世界が伸長し、境界はほとんどなくなっています。そんな中で地域のアイデンティティーをもう一度見つめ直し、その魅力を境界なく届けることが我々の役割です。さらにこれからはプレーヤーとしても、もっと地域に溶け込んでいきたいと考えています。いろんな個性が響き合うような富山の未来を、皆さまと共に創っていけることを願っています。

企画・制作|北日本新聞社メディアビジネス局