富山県民ならお祭りやイベント会場で一度は見たことがあるだろう。「どんどん焼き」の露店を。どんどん焼きとは、小麦粉ベースの生地を薄く丸く焼いて、昆布やかつお節を振りかけ、ソースを塗って半分に折った半月形の粉もんだ。この味を求めて全国から人が来る店が滑川市にある。

滑川市沖田新の「どんどん焼本舗小幡」は商業施設の駐車場内にちょこんと鎮座している(営業は金・土・日曜日)。店を守るのは、どんどん焼き2代目の小幡恭子さん(78)だ。

「関東では見たことがない」

「これこれ、これです。関東では見たことないです」。8月上旬、店を訪ねると茨城県から来た40代の男性客に出会った。母が富山県出身で、子どもの頃、魚津市の祭りで食べたどんどん焼きが忘れられなかったという。「ネットで探してここで食べられると分かって。やっと来られました」

どんどん焼きは、もんじゃ焼きを手に持って食べられるようにしたものと言われる。名前の由来は諸説あるが、昭和初期に東京で評判になり、屋台でドンドン太鼓を鳴らして売られたことからこの名前になったという説も。

ちなみに、山形県には割り箸に巻き付けたものにソースをつけて食べるのが「どんどん焼き」。富山のどんどん焼きとは別物だ。

露店の名物じいちゃん

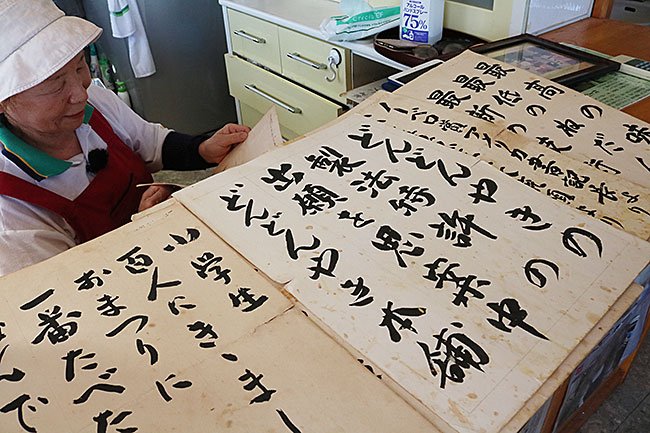

店を訪ねると、恭子さんが「これみ~んな、じいちゃんが露店に貼っとったん」と張り紙を見せてくれた。

「最高の味 最低のねだん 最新の技術」「うまいで賞 イタリヤ女王より」「3分間まつのだぞ どんどんやき博士」…。色あせた紙に達筆の文字が躍る。久一さんが作ったもので、焼き上がるまでの待ち時間に読んで楽しんでもらおうと露店に貼っていたそうだ。

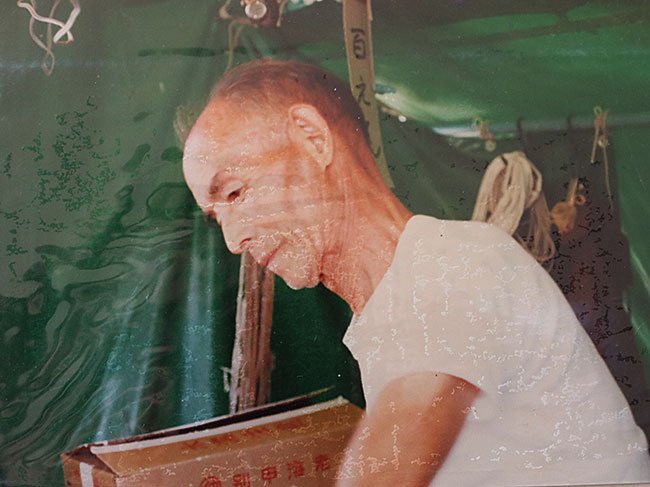

「じいちゃん」とは、恭子さんの亡き父・久一(きゅういち)さんのこと。富山市の山王まつりや魚津市のたてもん祭りでおなじみの祭りの店の“名物じいちゃん”だった。張り紙の通りユーモアあふれる人柄で、2代目の恭子さんが焼くようになってからも露店の奥でにこにこと見守っていた。

昭和初期は家庭のおやつ

恭子さんが久一さんから聞いた話によると、戦争中はどこの家でもおやつにどんどん焼きを作っていたそう。久一さんはサラリーマンだったが生家の事情で戦後に退職。おもちゃを広げて売り歩くなど露店業を始め、小判焼きとどんどん焼きの合わせ販売もしていた。1955(昭和30)年ごろにどんどん焼き一本に絞った。

売れる味を求め、研究と試食を重ねて現在の味にたどり着いた。恭子さんは「じいちゃんが祭りに露店を出すといつも大行列。おいしかったよ」と懐かしむ。

子どもたちが買える値段で

滑川市の早月中学校前で文具店を営んでいた恭子さんは、久一さんが大病を患ってから露店を手伝うようになった。作り方は久一さんに一から教わった。「元々、継ごうとは思っとらんかったんだけどね」。大好きな味がなくなるのが惜しくて1997年ごろ、父の跡を継いだ。

かつては着色した干しシロエビを使っていたが、価格が高騰したため、今は入れていない。子どもたちがお小遣いで買えるよう手頃な価格にこだわった。

「マル秘でございます」

どんどん焼きは現在、1枚250円。小麦粉をベースにした生地を丸く鉄板に流し、刻み昆布やかつお節をパッパと振りかけ、裏表こんがり焼く。焼き上がったらソースを塗り、半分に畳んで出来上がりだ。

もちもちホカホカの生地に、乾き物のうまみ、甘辛いソースが絡み合う。恭子さんは「よく教えを請われますが、内緒です。生地が