ITサービスで地域力高める

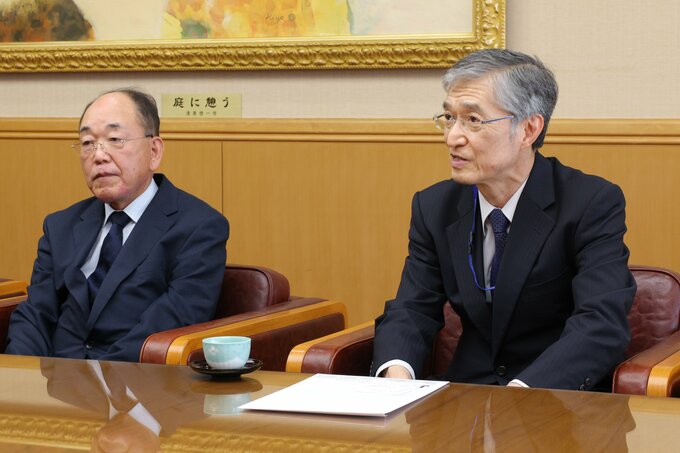

日本オープンシステムズ(JOPS)は今、大きく進化しようとしています。昨年6月から舵取りを担う園博昭社長のもと、培ってきた総合的なITサービスに磨きをかけ、国内初の産学連携システムを開発するなど、新たな自社サービスの創出に挑んでいます。同社の園社長と蒲地誠北日本新聞社長がITサービスを通じた地域力の向上、DX(デジタルトランスフォーメーション)対応を踏まえた今後の経営戦略などについて意見を交わしました。

蒲地 園社長はエネルギー業界からIT業界に転身されました。どのような思いだったのでしょうか。

園 北陸電力グループを卒業したのが2020年6月です。実はその後、個人事業でコンサルティング事務所を立ち上げ、仕事を探していました。そんな中で私の妻が富山市のスーパーシニア活躍促進事業というのを見つけ、JOPSと縁ができたのです。自分としてはほとんど経験のない情報系の会社ですし、不安はありました。ただ、北陸電力では火力畑でしたが、管理部門や経営層にも携わり、技術系の人間としてはいろいろ経験したという自負があったので、JOPSとの面談の際、当時の大蔵政明社長には「とにかく何でもやります」とお伝えしました。しかし正直なところ、自分の中では十分な手応えがなかったので、お声掛けいただいた時には驚きました。

県内初の「DX認定」

蒲地 それで21年9月にJOPSの非常勤顧問となられた。その後、社長就任までの間、県内初となるDX認定取得をけん引されました。

園 顧問のときは、国のDX認定制度が始まるタイミングでした。自分で関連の法改正を調べると、かつて電力業界を騒がせた省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)制定に匹敵するものと感じました。同時に、IT会社としてはビジネスチャンスになるのでは、と思ったのです。大蔵社長の助言もあって、JOPSとして県内第1号の認定を目指すことにしました。ハードスケジュールでしたが、役員や社員の協力で、目標通り21年7月に県内初の認定を取得できました。

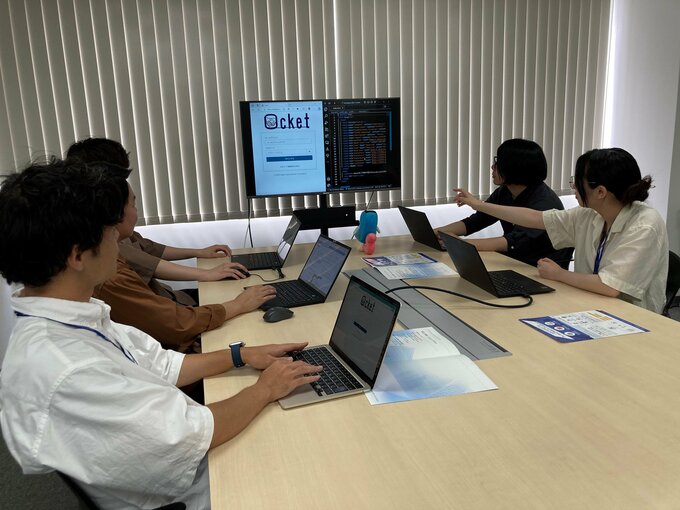

私自身がDXと向き合う中で、もう一つ大事な要素がありました。それが産学連携です。北陸電力時代に技術開発研究所長や県工業教育振興会長を務めていたこともあって、JOPSで発揮できる自分の強みは何かと考えた結果、大学などとのコネクションはその一つだとイメージしていました。ですから、DX認定の申請時に必要な具体的な戦略にも産学連携を盛り込んでおきました。その後、実際に富山大、県立大の皆さんと連携の形についてお話させていただく中で出てきたキーワードが「データ連携」でした。それがマッチングという構想に変化し、このほど運用を始めた産学連携クロスオーバーシステム「Ocket(オケット)」につながるわけです。

蒲地 「Ocket」は園社長が温めてきたプロジェクトだったのですね。

園 そうですね。21年秋ごろのことですが、大蔵社長から呼ばれ、次の社長就任を打診されました。てっきり「産学連携にのめり込みすぎ」と指導されるものと思っていたので、本当にびっくりしました。その時、産学連携事業についても大蔵社長から改めて賛同をいただき、ゆくゆくは社長プロジェクトになることを意識しながら取り組みました。

社長の重責を担うことになり、自分なりに準備を進めました。ITコーディネータと応用情報技術者の資格取得はその一環ですが、それぞれ社長就任の前日と当日に合格通知が届いたのです。不思議な巡り合わせです。IT企業トップとしての覚悟を新たにして、個人事業を廃業し、常勤で社長業に臨みました。

web上で産学の橋渡し

蒲地 あらためて「Ocket」の仕組みや狙いについてうかがいます。

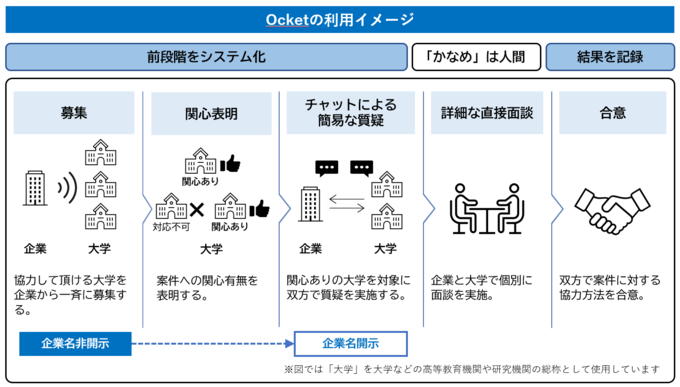

園 産業界と教育・研究機関を仲介するWeb上のシステムです。これまでの産学連携の流れは、大学などが研究成果を発信し、関心を持った企業が連携を申し込む形が多かった。ただ、公開されたシーズ情報だけでは、企業側が求める製品開発のための研究などにフィットするか分かりません。今回のシステムは企業が自社の課題解決に協力してくれる相手をWeb上で募るのが大きな特徴です。

具体的に言うと、まず企業が産学連携で取り組みたい事項を専用のフォームに入力します。これを見た大学の担当者が協力できると判断したら、「関心あり」と意思表示する。その後、システム上のチャットを使って簡単な質疑をし、直接面談で詳細を詰め、条件面などで合意できれば具体的な連携に入ります。

一般に企業は自分たちがどんなニーズを持っているかを知られるのを嫌いますので、募集の初期段階では企業名を非公開とします。さらに、自社が発信した内容はシステムに参加する教育・研究機関のみが秘密保持を前提として閲覧でき、他企業からは閲覧できません。

共同研究以外でも、従業員向けのリカレント(学び直し)教育や学生の意見を反映した商品開発など、多様な形態を選択肢として表示していることもメリットの一つです。

蒲地 現時点で「Ocket」の参加状況はいかがでしょうか。

園 当面は北陸3県を対象エリアとし、富山、高岡、滑川など7商工会議所(会員企業数2万超)と、富山大、県立大、福井大、金沢工業大など8教育・研究機関が参加しています。連携の具体例が出るのはこれからですが、県内企業さまからは「私たちの思いをくみ取った、使い勝手のいいシステムだ」との評価もいただいています。「Ocket」に参加する企業の皆さまは、システムを無料で利用できるので、まずは気軽に多くの方に利用していただければと考えています。

自社サービスを拡充

蒲地 JOPSはクラウド、IoT(モノのインターネット)など注目されている技術を活用し、多様なソリューションサービスを展開されてきました。最後に今後の経営方針をお聞きします。

園 「Ocket」の開発、運用もそうですが、私たちはITサービスを通じてお客さまの課題を解決し、それにより地域経済を活性化させ、地域力そのものを高めたいという思いを持っています。

IT業界は激しく変化してきましたし、今後もそうでしょう。現在は多くの企業が導入を進めるクラウドがキーワードの一つになっていることから、この分野における技術者の充実を図っています。また、システムの企画、開発、検証、運用という一連の業務の中で、企画の領域を強化していきたいと考えています。

当社の将来像を思い描いた時、自社サービスの拡充も意識しています。自分たちでも必要で使いたいと思うシステムを考案し、お客さまへお薦めしようという考え方でサービスを開発しています。テレワークやフリーアドレスに対応した座席予約システム「OFFTICKET」やセキュリティ診断サービスがその例です。もちろん、お客さまの要請に寄り添ったビジネスの推進が基本にありますが、同時に、ニーズを先取りした商品や今までにないサービスを提供することで、社是でもある「創造と挑戦」を実践していきたいと考えています。

(8月8日紙面掲載)

あの頃の私

1982年から84年の2年間、北陸電力からの会社派遣により米国でMBAを取得しました。学位取得で特に力を入れたのが、プログラミングやシミュレーションなど、いわゆるオペレーションズリサーチと呼ばれる情報処理や定量分析の分野でした。帰国してから火力部門に戻った私は、新設火力発電所の計画・建設・保守に通算13年間携わり、学んだことを発電所の経済性向上に生かしてきました。

64歳で北陸電力グループを卒業し、まだまだ仕事をやっていきたいと個人事業をしている中でチャンスを得たJOPSでの仕事は情報処理そのものです。私が若い頃に学んだ内容にインターネットはなく、隔世の感があったので、基本から勉強しました。全体概要を把握するには資格取得が最適だと考えて「応用情報技術者」や「ITコーディネータ」の取得準備を始めたところ、MBA時代のケーススタディのような素材が多数あり、意欲が増しました。そして、前職からの人脈を生かし、しかも社長として、産学連携クロスオーバーシステム「Ocket」を世に出すことができました。

今後は「Ocket」を含めJOPSで作り続けていく数多くのシステムを、社会で十分に機能させるようにすることが新たな目標となりました。

JOPSには3つの経営理念があり、その一つが「個人と会社の目標を一致させる経営」です。まさしく今、私がやっていることです。北陸電力からJOPSへ、この間にはいろいろと経験してきましたが、つながったなあ、と実感しています。

現在、JOPS社長として、大蔵政明会長の理解と指導を得ながら、自由にやらせていただいています。部下にも恵まれ、本当にありがたく、感謝しかありません。

北日本新聞は今春に新たな総合情報サイトwebunプラスをスタートし、2024年には創刊140周年を迎えます。本対談は、その記念として展開するシリーズです。

企画・制作/北日本新聞社メディアビジネス局

![とやまのゲンバ [土木工事編]](https://webun.ismcdn.jp/mwimgs/d/b/210m/img_dbfe0fd9ef09b260f2d17c9c9bdd83221686179.jpg)