「窓」を通じ社会に貢献

YKK APは、窓やドアなどの建築用工業製品を通し、社会を幸せにすることを目標に掲げています。脱炭素化や循環型社会の実現に向け、樹脂窓をはじめとした同社商品の存在感は増しています。4月に就任した魚津彰社長と蒲地誠北日本新聞社長が、県内での事業展開や、社員のエンゲージメント(やる気)向上などについて語り合いました。

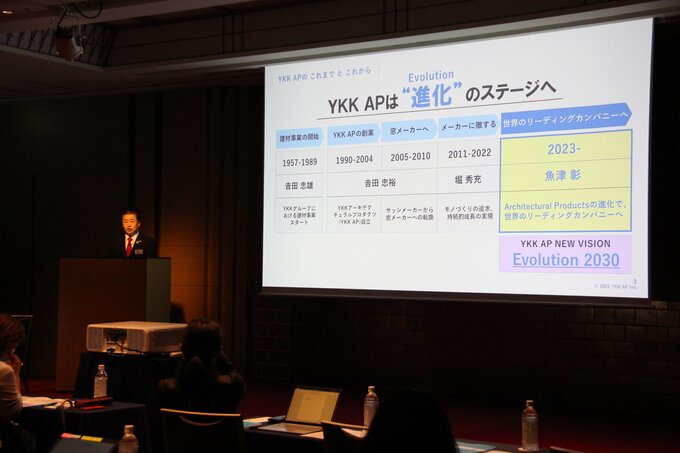

蒲地 今春の新体制方針説明会で示された2030年に向けたビジョン「Evolution 2030」で、「Architectural Products(建築用工業製品)の進化で、世界のリーディングカンパニーへ」を掲げられました。

魚津 2030年度に22年度の2倍となる売上高1兆円を目指すという目標を立てました。達成するには、今の延長で物事を考えていてはいけない。全く違った考え、やり方が求められます。そこで、若手社員中心の全社横断プロジェクトで〝2030年にありたい姿、あるべき姿〟を考えてもらいました。

当社は𠮷田忠裕相談役が創業し、サッシメーカーから窓メーカーへ転換させ、2代目社長の堀秀充会長は「メーカーに徹する」として持続的成長を図りました。私の役目は世界のリーディングカンパニーを目指して、当社を新しいステージに引き上げることです。当社を「進化させる」という思いで「Evolution 2030」とし、「地球環境への貢献」「顧客への新しい価値の提供」「社員幸福経営」の三つの方針を掲げました。

「地球環境への貢献」はカーボンニュートラルが最大の眼目です。達成時期を当初2050年としていましたが10年前倒しして40年としました。アルミリサイクルの100%達成も計画より早めて30年としました。目標は高い方がいい。技術がまだ確立されていない樹脂窓のリサイクルにも取り組んでいきます。

樹脂窓で差別化図る

蒲地 部長時代に断熱性能の高い樹脂窓のシェアを大きく伸ばされました。

魚津 2012年に樹脂窓の推進責任者に就きました。当時、窓製品に占める販売比率は7%で、ほとんどが北海道でした。現在は31%まで高まりました。24年には40%、30年には50%にしたいと考えています。

YKK APは国内での樹脂窓普及を牽引しています。日本の住宅には高い断熱等級が求められるようになっており、樹脂窓は今後さらにニーズが高まることが予想されます。当社が他社と差別化を図れる商品であり、その地位を確固たるものにしていきたいと考えています。

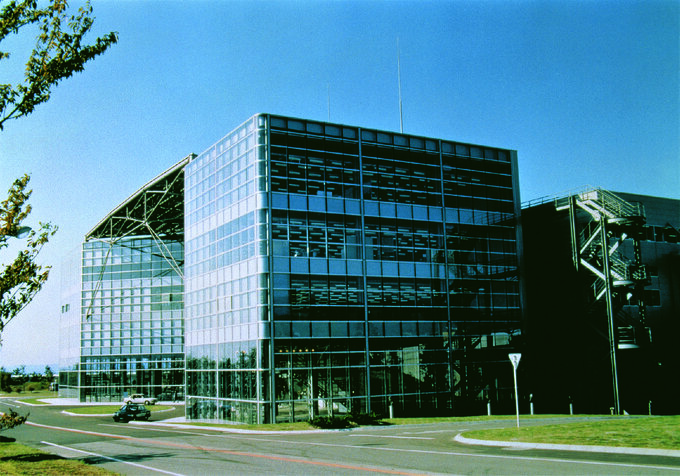

蒲地 カーテンウォール(建物の外装材)の今後の展開はいかがですか。

魚津 中低層ビルの分野で、完成品に近い「ユニタイズドカーテンウォール」の生産・供給を強化していきます。人手不足が深刻化する中、工期を縮めるとすれば、完成品に近い状態で供給することが必要です。24年からは中層ビル向けのユニタイズドカーテンウォールを国内でも製造します。海外では既にカナダ、中国、台湾で作っていますが、いずれはヨーロッパまで広げていきたい。現地に製造拠点を持つ企業のM&Aも視野に入れていきます。

滑川製造所の設備増強

蒲地 2030年度までに国内外の製造拠点に3千億円を投資すると発表されました。県内でも本年度、滑川製造所で樹脂窓の製造ラインを増やし、10月から稼働されるほか、敷地内にガラス加工用の建屋を新設されます。来年には黒部に初の自社ビル「YKK AP 30ビル」のオープンが控えています。YKKグループ創業の地、富山県内での事業活動についてどう考えておられますか。

魚津 3千億円の内訳は、海外が1千億円、国内が2千億円です。本年度の当社の投資額は過去最高の503億円で、国内では378億円になります。富山県内では、滑川製造所に3層ガラスの樹脂窓を製造するラインを増設します。断熱性能を高めるためにガラスに金属膜のコーティング加工を施すための建屋も新設します。

地震などの災害や地政学的なリスクを考慮すると、東北と中国・大連で製造している樹脂窓のバー材の押し出しラインを、富山県内に増設することが望ましいのではないかと考えています。滑川と黒部の工場が候補ですが、どちらにしても雇用を生み出し、地域への貢献につながります。ただ、そのためには事業として常に成長させる必要があります。

トータルで提案へ

蒲地 「顧客への新しい価値の提供」とはどういうことでしょうか。

魚津 当社はこれまで単品の商品で評価をいただいてきました。今後はトータルで評価されるようにしたいと思っています。例えばどんなに窓だけ断熱性能を高めても、室内が暑かったり、寒かったりすれば、住まうお客さまにとって快適な家ではありません。OEM(相手先ブランドによる生産)も含めてさまざまなパートナーと一緒に、屋根や壁、床、基礎などトータルで提案することで、お客さまに新たな価値を提供していきたい。エクステリアもそうです。植栽や照明などを含めて空間デザインを提案していきます。

来年からは住宅用の木製窓も販売予定です。耐久性を高めるため外側をアルミでカバーして、窓本体は集成材です。国内向け商品は地産地消ということで、国産材を使用します。木製窓は高い断熱性能を備えていますが、価格は樹脂窓の5~6倍はします。これでは一般のお客さまはなかなか手が届きません。価格を樹脂窓の2倍程度に収まるようにしたい。集合住宅向けの木製窓も考えています。

住宅用窓はかなり断熱性能が向上しましたが、ビル用はまだまだです。アルミと樹脂の複合窓を24~25年に販売して、「YKK APといえば住宅もビルも高断熱窓」と言われるようにしたい。そうすることで、建物の冷暖房費や、CO2の削減に貢献していきたいと思います。

蒲地 ご自身の重要なミッションとして社員のエンゲージメント向上を掲げておられます。

魚津 社員が誇りを持ち、モチベーション高く働けること、社員とその家族が「YKK APで働いていて良かった」と思えるようにするのが「社員幸福経営」です。

これまでは社員が働きやすい環境をつくるために設備に投資してきました。これからは社員に投資していきます。研修など社員教育の予算を倍増するほか、昇級や手当の拡大にも取り組みます。23年度は社員の昇給率を6%としたほか、役職手当も拡充しました。資格手当も充実させます。また、支社長や支店長、工場長などに積極的に若手を登用していきます。女性の登用も進めます。現在、全社員のうち26%が女性で、管理職は6%です。女性管理職の比率をなるべく26%に近づけていきたいと考えています。

社員が成長することで事業が拡大し、新たな雇用につながります。すると多様な人材に支持される会社になっていきます。国内外でそうしたサイクルを回していきたいと考えています。

(8月3日紙面掲載)

あの頃の私

一番の転機は窓事業を担当したときです。2006年に次期リーダー層を対象にした社内研修があり、「建材事業が断トツで勝つために」というシナリオを書きました。樹脂窓を元にしたものでした。

そのころ当社は地方でのシェアは高かったものの、都市部では弱かった。そこで他社と価格競争をするのではなく、樹脂窓という新しい市場を開拓する内容が認められ、「やってみろ」と自分が任されました。

入社してからそれまで営業しか担当したことがありませんでした。でも新たな事業を動かすには、製造も販売も技術も分かっていなければなりません。工場をいつ、どこに造るのか、製造ラインはいくつ必要か、垂直立ち上げをするにはどれぐらいの窓数が必要なのか。そのためにどうやってビルダーから注文をもらえるようにしておくか…。「製・販・技」で必要なことを学びました。工場にもよく足を運んでいたので、工場で働く人たちの顔も分かるようになりました。

いまだに営業なら営業、製造なら製造のことしか分からない社員は少なくありません。あのとき得た知識や経験が今役立っています。

北日本新聞は今春に新たな総合情報サイトwebunプラスをスタートし、2024年には創刊140周年を迎えます。本対談は、その記念として展開するシリーズです。

企画・制作/北日本新聞社メディアビジネス局

![とやまのゲンバ [土木工事編]](https://webun.ismcdn.jp/mwimgs/d/b/210m/img_dbfe0fd9ef09b260f2d17c9c9bdd83221686179.jpg)