革新的技術で ものづくり支える

キタムラ機械は、複合型の工作機械「マシニングセンタ」(MC)の専業メーカーとして、多彩な製品を52カ国に輸出し、世界のものづくりに貢献しています。IoT(モノのインターネット)を駆使した革新的な技術で業界をリードするキタムラ機械はどのような未来図を描いているのか。創業90周年を迎えた同社の北村彰浩社長と蒲地誠北日本新聞社長が対談。話題は工作機械のDX(デジタルトランスフォーメーション)から日本の産業界が抱える課題にも及びました。

蒲地 「Machining Challenges-Simplified」をスローガンに掲げておられます。まずはこのスローガンに込めた思いをお聞かせください。

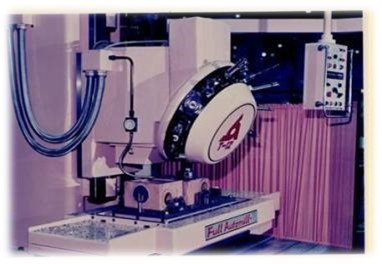

北村 スローガンは2003年、社長就任と同時に掲げました。海外では工作機械のことをCNC(コンピューター・ヌメリカル・コントロール)と呼びますが、今でも多くの工作機械のモニターに複雑な数字と言語の羅列が表示されるだけで、コンピューターとは程遠いものです。これでは熟練技能者じゃないと扱えないし、もっと簡単に誰もが使いこなせるCNCができないか、と考えた訳です。それが顧客満足度を高め、引いては日本、世界のものづくりへの応援になるとの思いです。自分でも研究を重ね、2008年に製品化したコンピューター数値制御装置「Arumatik-Mi」(I‘m Kitamuraの逆読み)は一つの成果です。これはスマートフォンのようにアイコンだけで操作できる世界初の装置です。マニュアルも必要なく、ガイダンス通りに画面をタッチすれば稼働できます。おかげさまで世界各地で普及し、その後、この装置を軸にして、いろいろなDX機能を提供しています。

工作機械のDX推進

蒲地 20年前のスローガンがDXにつながるわけですか。北村社長が考える工作機械のDXとはどのようなものでしょうか。

北村 自動化、センシング(センサーによる計測技術)、データ収集・管理、AI(人工知能)高度活用、自律制御の5つの要素がキーワードになります。この5つの要素を通じて、ものづくり現場の変革、オペレーションの変革、マネジメントの変革を実現することがDXだと考えます。メディアなどで指摘される「インダストリー4.0」(第4次産業革命)とは異なるものととらえています。これら5つの要素に対応した製品を世に送り出している機械メーカーは当社だけです。

例えば、18年に市場投入した「Auto-Part-Producer」は、製造する部品の3D設計データを基に、加工プログラムの作成などをAIが行い、MCを自動運転する機能です。AIには私たちが長年培ってきた経験値が詰まっています。この機能をベースに、2年前からNTTドコモ北陸支社さんと共同で、第5世代通信(5G)を活用した次世代型の自動運転機能の開発も進めています。データ処理をクラウド上で行い、そのデータをリアルタイムに伝送することで、遠隔操作や複数の機械制御を一人でできるようになります。後継者や人材不足に悩む加工業者の負担を軽減できる、まさにイノベーションだと考えます。

ほかにも、スマホでMCの稼働状況などを確認できる機能や、スマートグラスを使って工作機械の保守業務の効率化を図る技術など、DXに関連するさまざまな取り組みを進め、実用化しています。

多様なニーズに対応

蒲地 これまで取得した国内・世界特許は400を超えるとお聞きしました。会社の信条である「創意無限」(独創性の限りなき追求)の通り、先端技術へのあくなき探究心を感じます。

北村 ものづくりの根幹を担う工作機械は、オーダーメイドの世界です。そしてMCは一つ一つ仕様の異なる部品、言い換えれば〝一品料理〟にも対応できなければならない。常にユーザーの声に耳を傾け、多様なニーズに応えていくことは、キタムラブランドの生命線だと思っています。ユーザーに寄り添うという観点では、製品の拡張性も意識しています。「Arumatik-Mi」は既に400超のバージョンがありますが、初号機でも最新型にアップグレードできます。メーカーの使命として、長く使っていただける機械を作り続けたいのです。

蒲地 キタムラ機械さんのそうした付加価値の高いものづくりは、ある意味、日本の真骨頂だったはずです。しかし、昨今は労働生産性の低下など地盤沈下を指摘する声もあります。海外体験の長い北村社長の目にはどう映っているのでしょうか。

北村 21年の日本の時間当たり労働生産性はOECD(経済協力開発機構)加盟38カ国中27位でした。もちろんG7では最下位です。長い夏休みがあるイタリアやスペインよりも日本の生産性が低いのはなぜか。理由の一つは機械の自動化です。イタリアなどでは機械が自動で動いているのに対し、実は日本では自動化が進んでいない。これは海外に出向いて肌で感じるのですが、本当に悔しくてしょうがない。

加えて言うと、日本の設備投資は長期停滞しています。しかも、機械の更新が必要になった時ですら、従来使用していた旧型機のリプレースにとどまるケースが多い。ハイスペックの新製品があるにもかかわらずです。設備投資を巡るこうした状況は、極端な言い方をすると、いわゆる日本の「失われた30年」の一断面だと思っています。

蒲地 一方で、海外事業に目を向けると、昨年もシンガポールに、営業と顧客サポートの拠点となるテクニカルセンターを設けられました。

北村 狙いはずばりシンガポールの背後にあるマレーシアです。マレーシアは半導体装置や医療機器、航空機の関連分野で伸びています。特に私たちが得意とする航空機の部材をつくる工場が立地し、有望な市場です。現地では日本と同じく労働者不足が社会問題化しているので、工場自動化の需要を取り込みたい。

当社の主要販売先は海外が7割を占めています。今回のシンガポールは海外で6カ所目、アジアで初めての拠点となりましたが、世界市場の開拓は今後も力を入れていきます。

ウイン・ウイン重視

蒲地 北村社長自身、今年は社長就任からちょうど20年目で、会社としても90周年の節です。最後に今後の経営方針をうかがいます。

北村 かつてはシェア獲得のため月産200台を目指した時もありました。ですが、数を作れば作るほど、その分の経費は増えます。量を追うと質は落ちますし、行き届いたサービスもかなわなくなる。これからはユーザーの数を増やすのではなく、絞る形でお互いウイン・ウインの関係をつくっていきたい。ユーザーは少なくない資金を投入して生産財として当社のMCを購入していただくわけで、私たちは自信を持って製品を供給し、ユーザーの利益に貢献しなければなりません。その関係性を大切にしていくということです。

これまでの道のりを振り返ると、世界でキタムラファンが着実に増えていると自負しています。掲げたスローガンに揺らぎはありません。「もっともっと簡単操作」を追求し、技術に磨きをかけ、会社の成長カーブを描きたいと考えています。

(8月12日紙面掲載)

あの頃の私

1986年に米国現地法人・キタムラマシナリー of USAの総支配人となり、販路開拓や工場建設に取り組みました。キタムラ機械に入社した2年後のことで、やはり印象深いですね。失敗もありましたし、苦労もしましたが、多くの取引先とは長いお付き合いをさせていただいています。当時の人脈は今のビジネスにも息づいています。

米国シカゴの事務所に駐在していたころ、当社は全米で4,000台の納入実績がありました。これを私を含めた従業員3人でカバーするんです。電話は鳴りっぱなしで、対応に追われる毎日。とにかくキタムラブランドを守るために必死でした。

もちろん、私自身も商談や機械のメンテンナンスなどで飛び回りました。プエルトリコに足を伸ばすこともありました。「北村」のラストネームを名乗ると先方を驚かすので、ファーストネームで名乗り、取引先からも「アキ」と呼ばれていました。ある時、ロサンゼルスの展示会で「あなた方は大変良い仕事をしているので、ぜひトップに会って直接お礼を伝えたい」と言われ、「実は私が…」と返すと、みんなびっくりしていたこともありましたよ。

今も自分で工場に入り、製品開発に携わっています。展示会で自ら機械を動かし、機能の説明をするので、これも皆さんから驚かれます。

これまで品質が高く、耐久性に優れた工作機械づくりを目指してきました。ただ、制御するコンピューターの進化が早く、ともすれば1、2年で陳腐化してしまう。これがフラストレーションでした。しかし、独自のコンピューター数値制御装置「Arumatik-Mi」を製品化してからはそれが解消された。社長として実に楽しんで仕事をしていますよ。

北日本新聞は今春に新たな総合情報サイトwebunプラスをスタートし、2024年には創刊140周年を迎えます。本対談は、その記念として展開するシリーズです。

企画・制作/北日本新聞社メディアビジネス局

![とやまのゲンバ [土木工事編]](https://webun.ismcdn.jp/mwimgs/d/b/210m/img_dbfe0fd9ef09b260f2d17c9c9bdd83221686179.jpg)