「善の巡環」でサステナビリティを追求

YKKは企業精神「善の巡環」の下、社会との共存・共栄を目指しグローバルにファスニング事業を展開しています。地球環境や国際情勢の変化に対応し、優れた技術で商品を開発し、顧客のニーズに応え続けています。同社の大谷裕明社長と蒲地誠北日本新聞社長が、サステナビリティ(持続可能性)を中心に据える経営の在り方や「技術の総本山」と位置付ける黒部事業所での事業展開などについて語り合いました。

蒲地 ロシアのウクライナ侵攻や中国のコロナ政策による市場不安定化など不透明な世界情勢の中、2023年3月期のファスニング事業は売上高、営業利益ともに前期を上回りました。第6次中期事業方針「新常態下での持続的成長~多様な顧客要望の実現と顧客創造~」の下、23年度もファスナー販売数量100.8億本と高い目標を掲げておられますね。

大谷 22年度は原材料価格が高騰する中、価格調整と継続的なコストダウン、円安による為替影響などで制度連結では増収増益となりましたが管理連結では増収減益です。生活必需品が値上がりし、アパレルやかばんなどの縫製品に対するニーズは低調です。23年度も回復基調にはないと見ています。

従来のアパレル産業は大量発注によって競争力のある価格を引き出し、それを市場に投下するというビジネスモデルでした。これではサステナビリティの考え方と逆行します。今後は売れるものを見極め、小刻みに発注する「適時・適材・適量」というビジネスに変化していくと予想しています。この変化の先に、我々が考える「新常態」が見えてくる。それに対応するにはコスト競争力に加えて瞬発力が必要です。お客さまからの今までとは全く異なる要望に柔軟に応えられる体制を構築し、満足いただける納期を実現できる仕組みを整えたいと考えています。

蒲地 21年度から工機技術本部をファスニング事業とAP事業にそれぞれ融合し、研究開発部門であるテクノロジー・イノベーションセンター(TIC)を新設されました。

大谷 私が入社した頃はファスナーの製造機械を設計する人も、ファスナーを設計する人も同じ部署にいて、それがスピード感のある設備開発につながっていました。YKKの優位性は、ファスナーの製造機械を自社開発・製造していることにあります。現場からもかつての姿に戻すことを望む声があり、工機技術本部を分離して両事業に融合し、旧工機技術本部とファスニングの生産技術に携わる社員が同じフロア、同じ建屋で仕事ができるようにしました。

ベトナムに営業本部

蒲地 今年4月には営業本部を東京の本社から海外縫製の最前線であるベトナムに移転されました。

大谷 ファスナーの約90%が海外で製造販売されている状況で、市場のニーズを吸い上げ商品開発につなげる営業本部が遠く離れた東京にあっていいのか、と社内で議論していました。候補地は10年前だったら上海か香港あたりでした。しかし、市場はアジアにシフトしています。ベトナムとバングラデシュから欧米に加工輸出される衣料品の数量は中国一国のそれに匹敵します。数年後にはもっと伸びると思います。営業本部の移転は簡単ではありませんが、近い将来、インドシナあるいは南アジアの重要度がより増すと判断し、ベトナムに決めました。

とはいえYKKにとって中国が重要であることは変わりません。事業を展開している中で中国での事業規模が最も大きく、加工輸出が少なくなっても内需には魅力があります。

原点回帰を発信

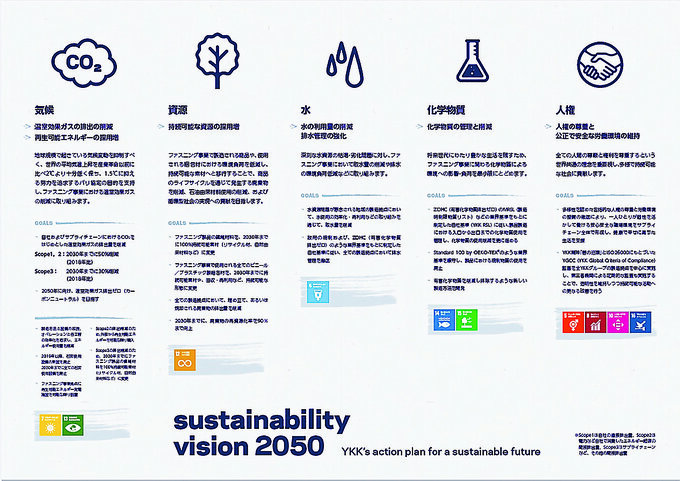

蒲地 事業方針の一つ、「より良いものを、より安く、より速く、よりサステナブルに」の下、環境配慮商品の開発や持続可能な素材の展開に取り組んでおられます。サステナビリティを経営の中心に据えるのは、創業者である故・𠮷田忠雄氏から脈々と受け継がれるYKK精神「善の巡環」にも通じる考え方ですね。

大谷 事業方針を策定したのは20年度です。パンデミックで将来の見通しが立たない中、21年度からの向こう4年間どんな事業計画を組むべきか分からず、頭が真っ白になっていました。そんな時、YKKセンターパーク内の𠮷田忠雄記念ホールに足を運び、「原点回帰しかない」と思ったんです。𠮷田忠雄は「より良いものをより安く提供して、初めてお客さまの信頼を得る。品質がいいから高い、ではだめなんだ」と昔から語っていました。「より良いものをより安く」は今も昔も変わりません。そこに「より速く」が加わった。さらに「よりサステナブルに」を加えたのは「善の巡環」に立ち返って、事業を進めようという思いからです。サステナビリティは、全てのステークホルダーとの共存共栄を図る「善の巡環」に通じる考えです。これを経営の中心に置くことを全世界の社員に発信しようと、事業方針にしました。

再生材の購入や、有用な設備の改良にはコストがかかります。でも、それを全て売価には転嫁できません。地球環境の保全に寄与することは、新常態下での市場に対する〝参加証〟だと思っています。

蒲地 今年3月のYKKグループ経営方針説明会で、新しいコーポレートロゴを発表されました。これまでのロゴをベースに「Little Parts. Big Difference.」の文字と7エレメンツが加わりました。

大谷 21年4月の組織改編で、ファスニング事業がYKKの唯一の事業になりました。「YKKはファスニング」。このことを社員にも対外的にもしっかり認知していただくために、海外スタッフもメンバーに入ってもらい、どんなコーポレートロゴにすればいいかを考える部会をつくりました。社員約1万人にアンケートを行い全社員が団結して前進するための推進力として「サステナビリティ」「スピード」「クオリティ」の3語を抽出しました。新ロゴにはこの三つを追求するという社員の思いが込められています。7エレメンツは、経営理念の「更なるコーポレート・バリュー(企業価値)を求めて」で追求する「公正」「顧客」「社会」「社員」「商品」「技術」「経営」の七つの要素を示すもので、未来に進んでいくような羽根の形でデザインしました。

「暗い工場」を造る

蒲地 23年度、黒部市でもデジタル活用による「24時間、365日稼働する工場」、「適時・適材・適量」の実現に向けた無停止・無人生産ラインの構築を進められるそうですね。

大谷 私が入社した時、𠮷田忠雄は「暗い工場をつくれ」と言っていました。「暗い工場」はネガティブな意味ではありません。工場に人がいるから照明をつけなければいけないのであって、無人工場なら照明は不要ということです。当時は無人化を実現するための技術がなかった。でも今はデジタル技術やAIなどによって、万が一、不良品が良品に混ざった時にはきっちり排除する製造ラインを造ることが可能です。すでにプロトタイプはできています。

スマートファクトリーはお客さまの課題を解決する術であり、社員により付加価値の高い仕事をしてもらうためのものだと考えています。今まで培ってきたメカトロニクスに、デジタル技術を融合させて、モデル工場を黒部に造っていきます。

(7月19日紙面掲載)

あの頃の私

2005年に40代でYKK深圳社(中国)の社長を任され、100億円を投じて新工場を造ることになりました。それまでマーケティングばかりで、YKKの経営思想もよく理解してない若造が工場を造ってうまくいくわけがありません。中国はWTO加盟後、人件費が上昇し、輸出向け製品の製造はバングラデシュやパキスタンに移っていきました。それなのに計画上の数字のみを追い、100億円を超える借金を背負っていました。

その後、月の半分を工場で過ごすと、機械が頻繁に止まることに気付きました。停止を知らせるランプがつくと、担当の整備工が飛んできて原因をチェックして再稼働させるんですがまた止まる。高価な機械なのに、それにみあう価値を生み出していなかった。稼働率や償却を意識するようなりました。

機械が止まる原因を考えているうちに、現地社員の育成やエンゲージメント(やる気)を全く気にかけていなかったことに気付きました。相応の福利厚生や企業姿勢を伴っていなければ、社員にモチベーションを高めてもらえません。それで技術や知識がない現場になっていたと分かりました。

当社には「失敗しても成功せよ」というコアバリューがあります。あのときの体験があったから、現在は、社員にやる気を持ってもらい、ウェルビーイングな関係を築けていると感じています。貴重な経験を積ませてくれた会社や、助言や指導してくれた当時の上司にはとても感謝しています。

北日本新聞は今春に新たな総合情報サイトwebunプラスをスタートし、2024年には創刊140周年を迎えます。本対談は、その記念として展開するシリーズです。

企画・制作/北日本新聞社メディアビジネス局

![とやまのゲンバ [土木工事編]](https://webun.ismcdn.jp/mwimgs/d/b/210m/img_dbfe0fd9ef09b260f2d17c9c9bdd83221686179.jpg)