令和4年度末、文科省が不登校の総合対策をまとめたという報道がありました。

※「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策「COCOLOプラン」

長男が小中学生の頃は、周囲であまり聞くことのなかった「不登校」という言葉。

数年前、次男が中学生の頃には、スマホに関するトラブルが増えて「いじめが多くなった」「不登校が増えている」という話を学校でも耳にするようになりました。

そして、今では身近でとてもよく聞く言葉になっています。

昨年度、過去最多となった不登校。

この春4年生になった娘は、コロナ禍とともに小学校へ入学し、学校に行かない生活にすっかり慣れてしまいました。

ぶつぶつ言いながらも、行けば楽しいようで登校していますが、行きたくない気分になることもあるそうです。

そんな時はだいたいおなかが痛くなる。似たような話を周りでも耳にします。

状況が状況だけに、その時は「いいよ」と受け入れ、無理強いしないようにしています。

この数年、知人・友人ママからも「実はうちの子、学校行ってなくて」という話題が出ます。いつも話を聞くことしかできませんが、「言葉にしたら気持ちが少し整理できた」と言ってもらえたこともあり、一人で抱え込まないことも大事かなと感じています。

話を聞くと、多くの方が「学習の遅れ」を心配しています。

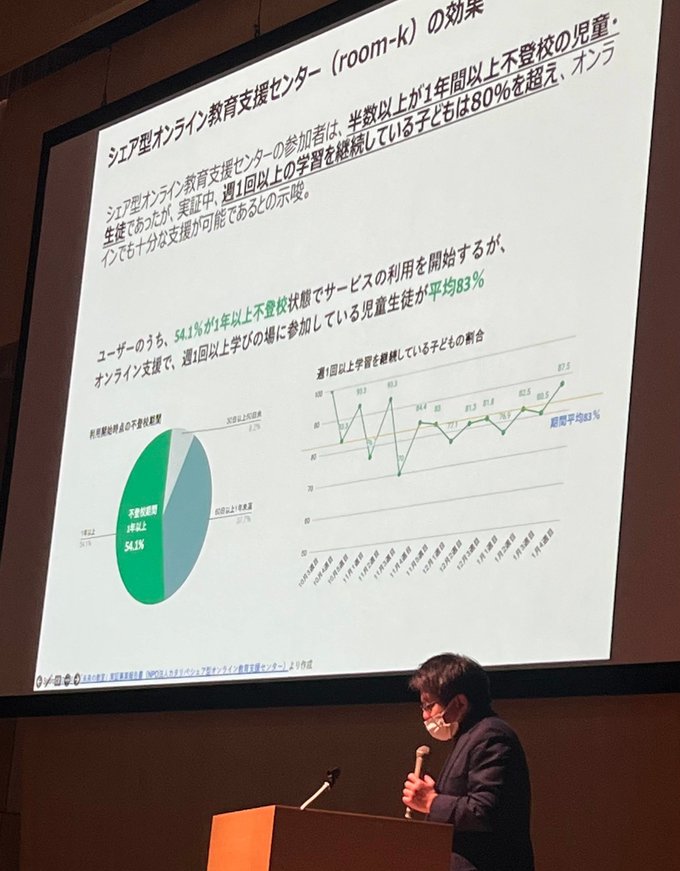

富山市PTA連絡協議会が令和5年2月5日に主催した教育フォーラムでは、子供たちの「生きる力を育む」ことができるようにと、同年度の活動の中で議論し、まとめた要望書を富山市長に提出しました。その中では不登校についても触れています(同会のホームページで閲覧できます)

教育フォーラムの中で、経済産業省の浅野大介氏による講演会を聴講し、心に残ったのは「特例の一般化」というキーワード。

「不登校が特別なことではなくなり、学びの機会は増える」という内容でした。

日本の子供は、海外の子供に比べて自己肯定感が低いという結果が出ており、それが不登校につながっているそうです。コノコトの記事「不登校に向き合う」でも、自己肯定感の低い子供にどう対応すべきか、臨床心理士の先生が答えていましたね。

講演会では「不登校特例校」という特別な学校が岐阜県にあることも知りました。その際にインターネットで調べると、富山県にはありませんでした。

先述のニュースによると、不登校特例校を今後、全国300か所に設置することを目指すそうです。

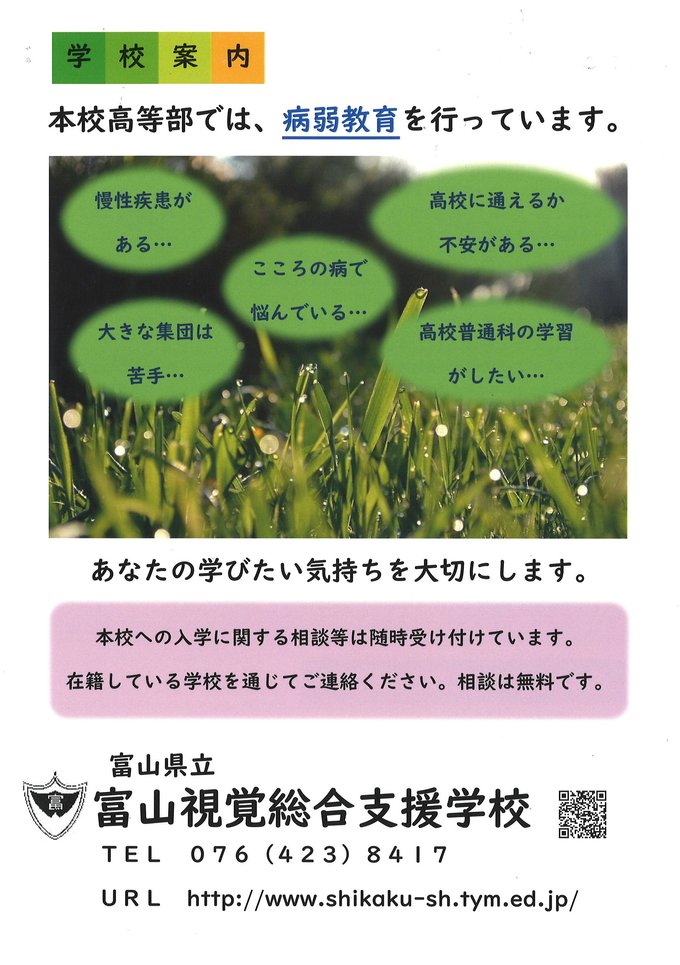

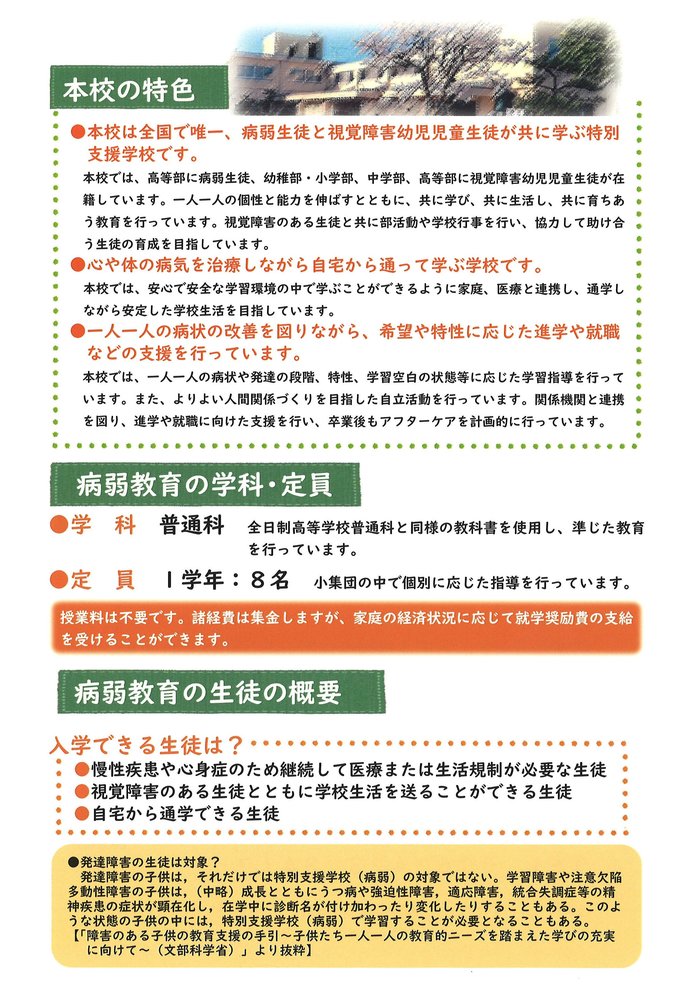

さて、仕事の関係で富山県立富山視覚総合支援学校を訪問しました。

私は、名前のとおり視覚障害のお子さんだけが通う学校だと思い込んでいましたが、校長先生から「実はここは視覚障害のある方だけの学校ではないんです」と教えていただきました。

高等部に病弱生徒のためのクラスがあるそうです。

大勢の集団の中では落ち着いて学習ができず、不登校になってしまうお子さんが少なくないそう。同校では、少人数制で心や体のケアを行いながら、進学・就職のサポートをしておられるそうです。

「学校に通うことで生徒が明るい顔になり、『来てよかった』と言ってくれると、うれしい気持ちになります」とニコニコ笑顔でお話しいただきました。

思うような学習の機会を得て、自己肯定感を高めることができたからこその「来てよかった」という言葉だと思いました。お話を聞いた私も心が温かくなりました。

富山にもこういった、不登校で悩んでいる子供に寄り添い、サポートしてくれる進学先があるのだと知りました。

あるお母さんから「インフルエンザで登校できないけど、元気なのでオンラインで授業に参加させてほしい、とお願いしたらダメだった。それなのに、その授業の内容がテストに出て、子供が解けずに悔しい思いをしていた。オンラインの設備はあるのにね…」といったお話を聞き、残念に思いました。

学びたいと思った時に学べる環境づくりが進むと、こんな場合にも対応してもらえるのかな。

不登校で子供たちの探求心が無くなってしまうわけではありません。行政による学習の多様化は、子を持つ親として期待したいです。