講座では、富山県教育委員会西部教育事務所の指導主事、下村知絵さんが講師を務め、富山大学の学生たちがサポートしました。

まずは課題図書を読み、感想文を書く準備をします。「本を読んで心に残ったところに、付箋を貼りましょう」と下村さん。おもしろいな、なぜだろう、びっくりした、自分と同じだ(自分とは違う)…そんな心に留まった部分にどんどん付箋を貼っていきます。

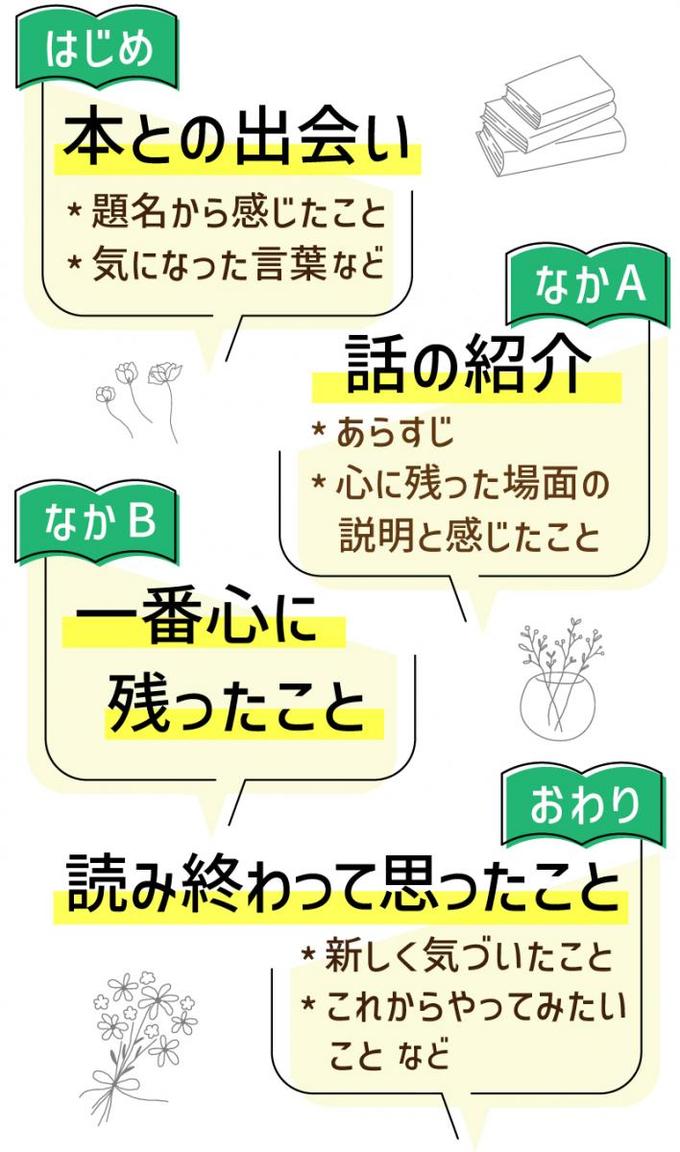

文章の組み立てを確認

次に、分かりやすい感想文に仕上げるための「文章の組み立て方」を確認します。全体を4つのパートに分けて考えます。

【1】はじめ:本との出会い

題名や表紙の絵から感じたこと、想像したこと、気になった言葉などを書きます。

【2】なかA:話の紹介

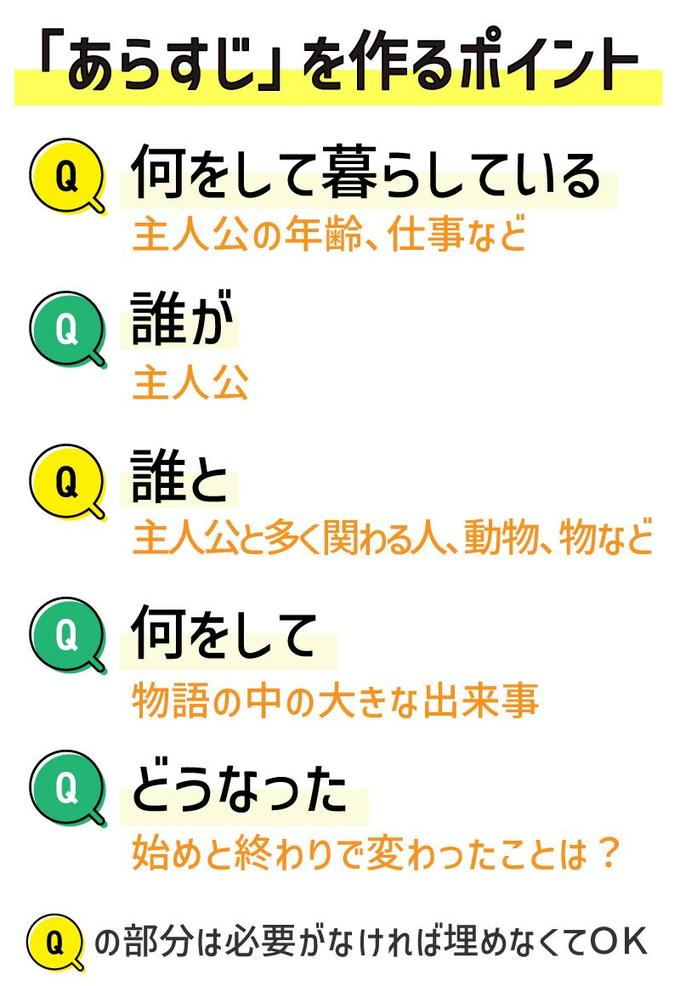

「なか」は感想文の中心になる部分。前半の「なかA」では、本を読んでいない人のために、あらすじを紹介します。

長い物語をまとめるのが苦手な人は、次の表を参考にしてください。

さらに、先ほど貼った付箋を手掛かりに、心に残った場面の説明や感じたことについて書いていきます。ただし、一番心に残ったことは「なかB」のために残しておきましょう。

【3】なかB:一番心に残ったこと

感想文の中で最も大切な部分です。一番心に残った場面とそこから感じたことを書きます。

「文章が膨らまないときは『なぜなら』『たとえば』『もしも』の3つの言葉を使ってみてください。『もしも自分だったら』と主人公の立場になって考えてみるのもおすすめ。自分と同じ、または違うと感じた部分を詳しく書くと、その人だけの感想文になります」(下村さん)

【4】おわり:読み終わって思ったこと

本を読み終わって新しく気づいたこと、前とは考えが変わったこと、これからやってみたくなったこと、頑張りたくなったことなどを書きます。

清書後、誤字などをチェック

それぞれのパートが出来上がったら、一つにつなげて原稿用紙に清書します。

最後に、字や言葉の間違いがないかチェックしたら完成!音読をして文章のつながりを確かめたり、家族に読んでもらって、自分の言いたいことがきちんと伝わっているか確認しましょう。

講座に参加した高岡市の女の子(小3)は「自分の思っていることがうまく書けて楽しかった」と満足そうな表情でした。

下村さんは「読書感想文は『書かないと』と思うとつらくなりますよね」と苦手な子どもたちに理解を示した上で、「まずは主人公の行動や気持ちに対して『僕もそんな経験があったな』『私だったらそうは思わない』など、自分と比較してみると取り掛かりやすくなります」とアドバイス。「読書の魅力は、ページを開くだけで時間も場所も超えてさまざまな経験ができること。コロナ禍の今こそ、たくさんの良い本に出会ってくださいね」と話してくれました。