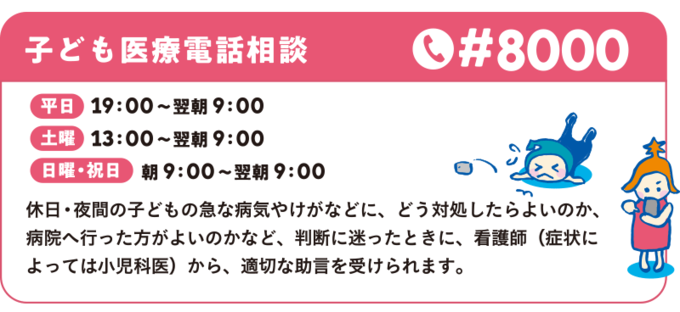

♯8000を知っていますか?

♯8000を利用したことがありますか? ♯8000は、夜間や休日の子どもの症状にどのように対処したらよいのか判断に迷ったとき、看護師や小児科医師に相談できる「子ども医療電話相談」です。

全国同一の短縮番号♯8000をプッシュすると、各都道府県の相談窓口につながり、お子さんの症状に応じた適切な対処の仕方について看護師、場合によっては小児科医師からアドバイスが受けられます。

運営時間の拡充で相談しやすく

♯8000は各自治体により実施状況が異なり、富山県は平成30年7月から運営時間を拡充し、平日は19時~翌朝9時、土曜は13時~翌朝9時、日曜・祝日は朝9時~翌朝9時で実施しています。運営時間の拡充によって認知度も高まり、相談件数は年々増えています。

平成31年度は相談件数が1万件を越え、平成28年度の約1.7倍となりました。平成28年度から平成31年度の4年間の相談回数は、1カ月平均677回。相談の内容で最も多いのは、「発熱」(平成31年度25.8%)、次いで「嘔吐」、「咳・喘息・呼吸困難」などとなっています。

判断に迷ったら、♯8000

県内で♯8000を利用した人のうち、初期救急を紹介されたのは、全体の約3割というデータもあります。あとの約7割はそのまま自宅で様子をみても問題なかったという実態がわかります。

呼吸や心臓が止まっている、大けがをしているなど、明らかに重症の場合は、ただちに119番通報が必要です。しかし例えば、発熱や嘔吐・けいれんなどで、どう対応したらよいのか、急患センターに行った方がよいのかなど判断に迷ったときは、♯8000を利用しましょう。

自宅で様子をみても問題がない軽症にも関わらず、具合が悪い中、急患センターを受診することは子どもにとって負担で、症状の悪化も考えられます。保護者にとっても、具合の悪い子どもを抱えて夜中に急患センターを受診するのは辛いことでしょう。

また、軽症の人が救急医療を受けることで、本来治療が急がれる重症者が後回しになる可能性は長く問題視されてきました。救急医療は症状が重い人のためのもの。いざというときに安心して医療が受けられるよう、症状の程度に合わせて対応し、上手に医療を受けることが大切にです。