軽症者が2、3次救急を受診

夜間や休日診療が問題になる中で、富山県の小児医療の現場はどうなっているのでしょうか。

救急医療は、比較的症状の軽い患者に対応する初期(1次)救急、入院や手術などが必要な重い症状の患者に対応する2次救急、症状が重篤な救急患者に対応する3次救急に分けられます。2次、3次救急を担い、県東部の救急医療の“最後のとりで”となる富山県立中央病院の畑﨑喜芳小児科部長は、「当病院における初期救急の患者は減っていますが、マンパワー不足もあり、現場の医師は疲弊しています」と話します。

同病院は症状の重い患者がかかる病院ですが、発熱、咳や鼻水がひどいといった軽症の患者が「大きな病院で診てもらいたい」と救急外来を直接受診するケースが、月に3、4件あるそうです。また、まれですが、「機嫌が悪い」「泣き止まない」と救急搬送されてきた子どももいたといいます。

夜中も働き通しの当直医たち

畑﨑小児科部長によれば、同病院の小児科医師は、月6回の当直に加え、持ち回りで富山市・医師会急患センターでも当直をしています。通常の勤務後に急患センターでも働き、翌日も通常通り診療に当たっています。畑﨑小児科部長は「患者さんが多いと、夜中も働きっぱなしで仮眠もできません」と話します。

共働きやひとり親家庭も多い今の時代、時間内の受診が難しいケースもあるでしょう。しかし、医師が疲弊する現状が続けば、医療は崩壊してしまいます。

軽症なら様子をみてかかりつけ医を受診

初期救急である急患センターでは、診療科ごとに医師1人で診察するため、軽症の患者が増えれば待ち時間は長くなります。例年ならインフルエンザの流行期の休日ともなると待ち時間が2時間ということもあり、患者側にとっても大きな負担になります。

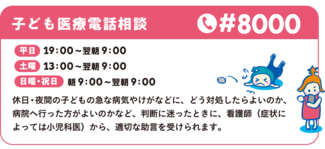

夜間・休日診療について、畑﨑小児科部長は「生後6カ月未満、特に生後3カ月未満は、発熱があれば受診が必要ですが、それ以上の年齢なら、発熱があっても元気で食欲があれば、様子をみて翌日かかりつけ医を受診するとよいでしょう。判断に迷ったら『♯8000』や日本小児科学会のHPを利用しましょう」と呼び掛けます。

電話相談などを利用しながら症状に合った適切な医療を受けることは、あなたやあなたの大事な人がもしものときにも、安心して医療が受けられ、みんなの医療が守られていくことにもつながります。