ことし1月に2人目のお子さんを出産した青木さん。9月から半育休に取り組んでいます。勤め先は富山市内にある会社で、さまざまな障害に対応した就労支援を行っています。会社と相談し、在宅でできる入力業務からスタートしました。

半育休に取り組むのは、最初のお子さんに続いて2回目です。きっかけは、長く業務から離れることへの漠然とした不安でした。「もともと仕事が好きな性分。キャリアが長く途切れることで、社内で差がついてしまうのではいか」と感じ、自ら「半育休」を申し出ました。

会社も前向き

会社も前向きに受け止めてくれて、半育休に移行したそうです。第2子の今回は、前例もあって、よりスムーズに始めることができました。10月からは、週1回は会社に出向き、セミナーの講師的な業務も担うようになりました。

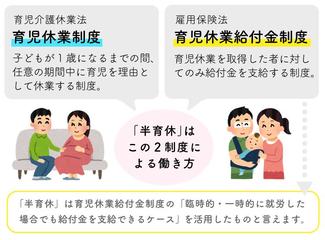

この「半育休」、実は法律で定められた制度ではありません。育休手当をもらっている間は一切働けないわけではありません。決められた範囲内なら育休手当を受けつつ働くことができるという仕組みの活用が、いつからか「半育休」と呼ばれるようになりました。

制度改正がきっかけ

東京の社会保険労務士、久保英信さん(49)は「2014年にあった育児休業給付金制度の改正がきっかけの一つ」と説明します。「これまで1カ月ごとに10日以内の就労であれば支給されていた給付金が、10日を超えても総労働時間が80時間以内であれば支給されるようになり、月80時間までなら就労してもよいとの理解が広がったようです」

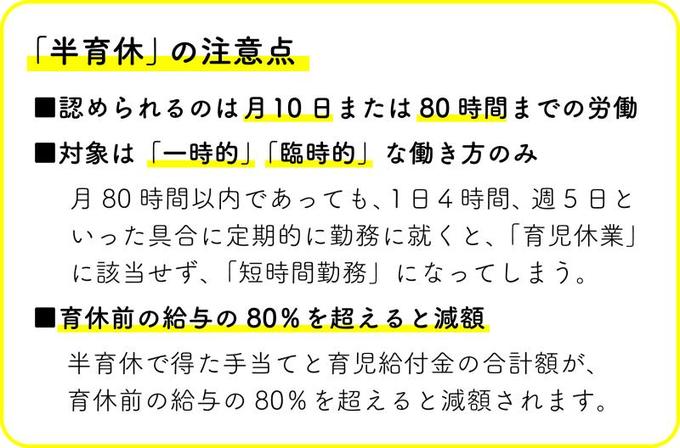

条件を満たせば男女問わず、半育休を始められます。1カ月の就労日数が10日以内か、就労時間を80時間以内に収めることが条件です。「半育休」という言葉が耳慣れないのは、まだ制度化されておらず、導入企業も少ないからです。久保さんは、二つの制度の規制が壁になっていると指摘します。まずは「育児休業給付金制度」。給付金と賃金の合計金額が賃金月額の80%を超えると減額になってしまい、給付金を満額受けようとすると労働時間を削らざるを得なくなってしまう課題があります。もう一つの「育児休業制度」では、休業中の就労は、「臨時的・一時的」と限定しています。例えば「毎週火曜に働く」と決めてしまうと、「臨時的・一時的」に当たらなくなってしまいます。導入には、労使双方の深い理解と協力が必要なようですね。

さて、半育休生活3カ月目の青木さん、感じるところも出てきました。他県から富山に引っ越してきただけに、周りに親類はおらず、普段の会話は夫ばかり。「職場の皆さんとやりとりし、少しでも仕事に携わることで職場復帰への不安やあせりが減りました」と話します。人事・総務系の業務にも興味が出てきて、在宅業務が自らのキャリアを広げるきっかけにもなっています。

お子さんを預ける保育所探し、いわゆる「保活」の状況を伝えられるのも大きいそう。希望の条件に合った保育所が職場復帰までに見つけられなかった場合、育休延長も職場の理解を得やすいのではないかと思っています。

貴重な助走時間

悩みは、まとまった作業時間が確保しづらいことでした。子どものお昼寝時間が仕事タイム。「あまり寝てくれない日は30分しか仕事ができなかったこともありました」。上限の月80時間に達することはなかなかなく、入ってくる収入も「お小遣い程度」だとか。とはいえ、貴重な助走期間となっているのは確か。青木さんは「会社に現状を伝え、気持ちのすり合わせができる大切な期間になっています」と笑顔を見せます。

何より2回目の半育休で、育休そのものについて深く考えたといいます。育児休業制度は本来、母体の保護が目的。ですが青木さんは「誰かと一緒に育児をすることが一番の母体保護ではないでしょうか」と問いかけます。育休中のママが、半育休を通して社会やキャリアとのつながりを意識するだけではありません。少しずつ仕事をしながら子育てに汗する姿を見た夫が「自分も育休とってみようかなと思うきっかけになれば」と話してくれました。

次回掲載する「注目集める『半育休』」の(下)では、社会保険労務士の久保英信さん(東京)に導入する際の注意点などを解説してもらいます。