―出産を控えたママやその家族から「半育休」という言葉が聞かれるようになってきました。割と最近までこんな言葉はなかったと思いますが、何がきっかけでしょうか。

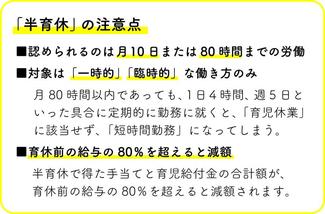

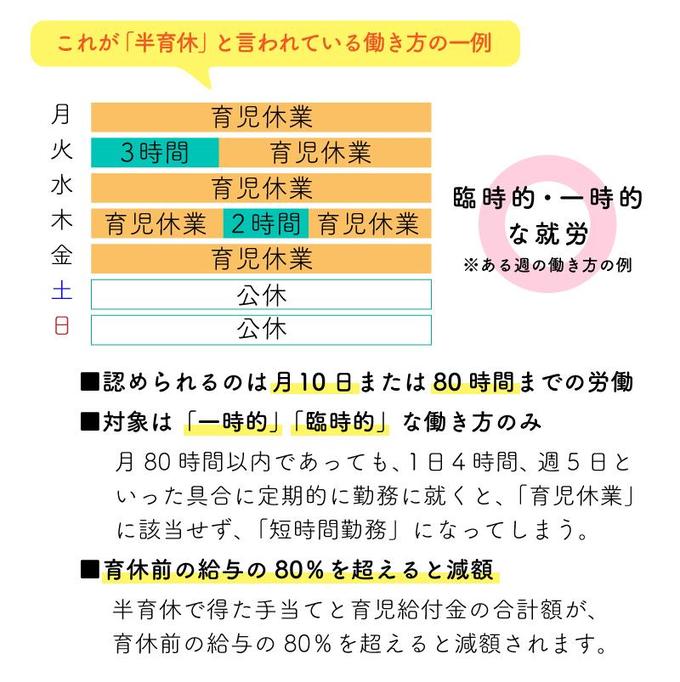

久保:2014年の育児休業給付金制度の改正が大きかったのだと思います。これまでは支給単位期間(1カ月間)ごとに10日以内の就労であれば給付金が支給されていました。これが、10日を超えても総労働時間が80時間以内であれば支給されるようになったんです。これを契機に「月80時間までなら働いてもよい」との理解が広がったんではないでしょうか。

―改正で、「半育休」という制度ができたわけではないのですか。

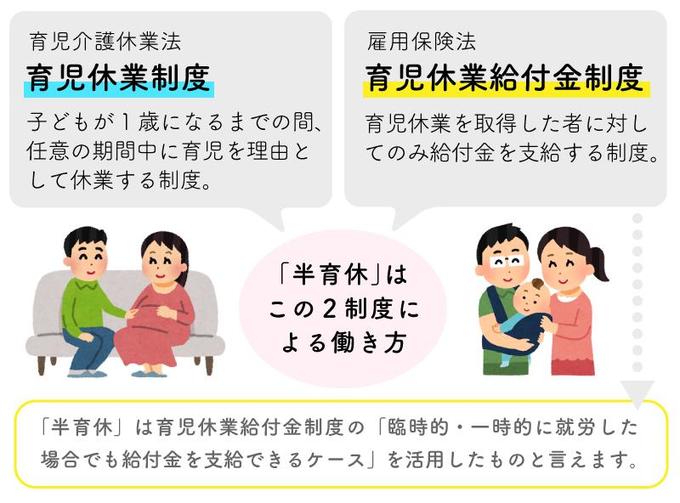

久保:一部誤解があると思われるところなんですが、それは後で説明します。まず、「半育休」については、少し難しい話になりますが、雇用保険法の「育児休業給付金制度」と育児介護休業法の「育児休業制度」に分けて考える必要があります。

本来の目的は母体保護

―それでは、二つの制度について説明をお願いします

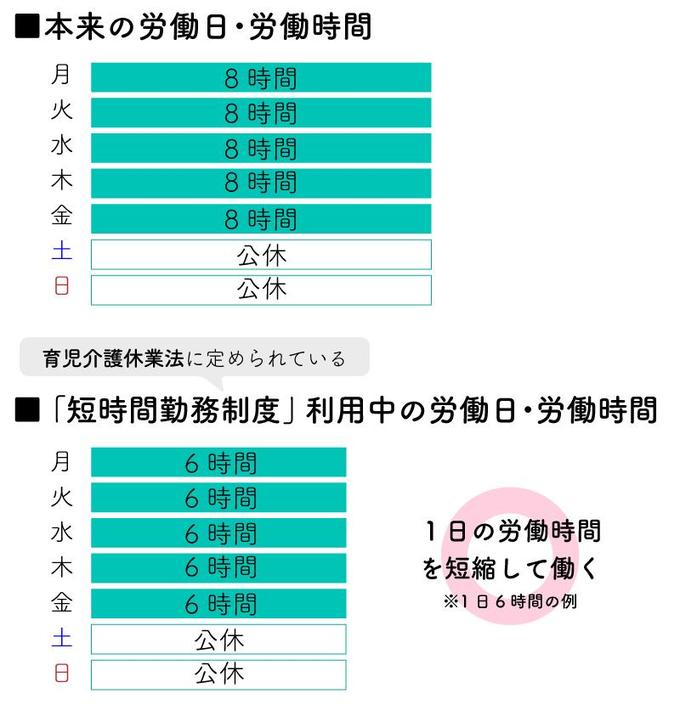

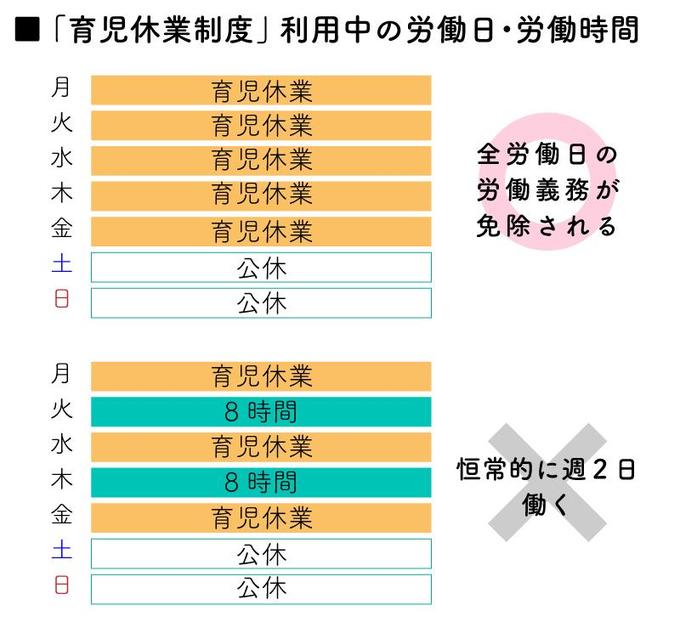

久保:雇用保険法に定められた育児休業給付金制度では、育児休業を取得した者に対してのみ給付金を支給するんです。一方、育児介護休業法で育児休業制度とは、子どもが原則として1歳になるまでの間の任意の期間中に育児を理由として休業する制度です。その期間中はすべての出勤日について労働義務が免除されるんです。つまり、育児休業期間中は、勤め先から就労を求められることはないんですね。

―無理な就労を強いられないという点ではママの体を守る、つまり「母体保護」につながるんですね。

久保:「半育休」はそんな育児期間中にあえて働くというスタイルです。育児休業給付金制度で臨時的・一時的に就労した場合でも給付金を支給できるケースを活用したものです。それだけに部分的にであっても就労するには、そのつど労使双方の合意を得る必要があります。厚生労働省は「あくまでも臨時的・一時的な就労に限る」という解釈を示しています。

―普段通りに働いてしまうと、ママの体を守るという制度の根っこの部分が崩れてしまうんですね。

久保:恒常的・定期的に就労すると、育児介護休業法の育児休業をしていることにはならず、育児休業そのものが形骸化してしまうという懸念があるために、現在のような解釈に至ったのではないかと私自身は考えています。

給付金がもらえないケースも

―スムーズな職場復帰を考えると、半育休は有効な手段とも思えます。

久保:「半育休」に近い制度は、実はすでに育児介護休業法に定められているんです。「短時間勤務」という制度で、1日の所定労働時間を短縮することができます。例えば1日8時間の所定労働時間を4時間に短縮するといった具合です。ただ、これを使うと1カ月80時間以内であれば働くことはできるのですが、育児休業給付金制度では「育児休業」している者が支給の対象者になるため、「短時間勤務」で働く人は、給付金を受給できなくなってしまうんです。

―「短時間勤務」では、ちょっと働いたばっかりに、本来もらえるはずの育児給付金がもらえなくなってしまうんですね。

久保:厚生労働省としては、育児休業期間中は完全な休業を保障すべきであり、本来の所定労働時間の一部だけ働きたい場合は短時間勤務制度を利用してほしいのかもしれません。さらに短時間勤務では、月・水・金曜は休んで、火・木曜は8時間就労するといった働き方は選べません。

―細かく聞いていくと、なかなか難しいですね。注目を集めている割にあまり導入している企業の例を聞かないのは、そのためですか。

久保:実際に利用している企業の担当者に事情を聞いてみました。大きく分けて、二つの理由を指摘されました。

―一つ目は何でしょうか。

久保:まず挙がったのは、育児休業給付金制度の規制でした。「1カ月10日以内または80時間以内」であれば、給付金を受け取ることができるのですが、給付金と賃金の合計額が賃金月額(給付金算定の基礎となる育児休業開始前12カ月間の月平均の賃金額)の80%を超える場合に減額または、一切もらえないという規制があるため、給付金を満額受給しようとすると労働時間がかなり短くなるとのことでした。

ポイントは「臨時的・一時的」

―要するにもらうお金の合計額が、育休に入る前にもらっていた給料の8割を超えると給付金が支給されないということなんですね。なるほど。二つ目は何でしょうか。

久保:二つ目は、育児休業制度に基づく規制です。先に説明したとおり休業中の就労は「臨時的・一時的なものに限る」という厚労省の解釈の影響と思われます。育児休業を始めるときに、例えば「あらかじめ毎週火曜日は就労する」と予定化してしまうと、行政機関は「臨時的・一時的」ではないと判断してしまい、育児休業期間であると認識されません。勤め先側は、就労予定を毎月その都度決めて、「臨時的・一時的な就労」という状況を整える必要があります。私の個人的な解釈ですが、そもそも、毎月働く予定をその都度決めるということ自体も、あらかじめ取り決めてしまうと、「臨時的・一時的」には当たらなくなるかもしれません。

―これまでのお話をまとめると、けっこう取り入れるには、いろいろと気を付けなければならないことが多そうですね。

久保:これまで述べてきた通り、「半育休」自体が育児介護休業法上の定めがなく、半育休をした人にどのような影響が生じるのか、現在はまだ見通しが立てられない状況だといえますね。

メリット、デメリットを考える

―育児休業期間中に就労した結果、育児休業自体が認められず、育児休業給付金をもらえない可能性も生じるということですね。

久保:そうですね。法的に不安定な状態になるので、根本的な対策としては「半育休」を育児休業法に位置付ける法改正が必要ということになります。育児休業中であっても週1日か2日の就労を認めるという制度は、国民の多くが望めば実現できるのではないでしょうか。もちろん、このような法改正にはメリットとデメリットがあります。厚生労働省が危惧する通り、育児休業期間中に休業が保障されず、労働者が望む育児休業が事実上できなくなる恐れがある点はデメリットでしょう。一方、半育休を行うことで、本格的な勤務の前のリハビリのような効果が生じて育休復帰がスムーズになったという意見もあります。コロナ禍で普及が広がるテレワークという就業形態に限り半育休を認めるという工夫もできるかもしれません。法改正を目指すなら、育児休業を望む労働者に不利益が生じないように、利点と問題点を整理したうえでの議論が必要だと思います。

―現行法上で半育休を行う場合の注意点は。

久保:育児休業中ではないと、行政機関に判断されないような注意が必要です。育休に入る際には、前もって就業予定は決めず、その都度話し合って働く日や働く時間を決めることを徹底してください。育児休業であると認められなくなると、働く人にとっては給付金を受給できなくなることで損害が生じます。そして多くの企業では、給付金の申請手続きも代行しているので、トラブルに巻き込まれてしまいます。そういったことに気を付ければ、一定の収入を得て、職場復帰に向けた準備期間として、生かすことができるでしょう。

久保さんのプロフィル:大手不動産会社系列の人事シェアードサービス会社、インターネットサービス会社などで主に人事・労務業務に従事。社会保険労務士、中小企業診断士の資格を得て2008年、久保事務所開業。全国社会保険労務士桜門会幹事長。