いじめとは何かを知らない子どもたち。このままでは、本校からいじめは決してなくならない。パクくんへのいじめについても、いったんは鎮静化したものの、多分に再発の恐れがある。本校のいじめへの取り組みは、これからが正念場である。

学校詩集「つばさ」創刊号を発行してから二週間が経過した。その間に「詩のコーナー」へ100点を超える作品が集まった。パクくんへの同情、加害者への憤り、いじめをやめさせたケイコへの賞賛などを通じて、いじめを許さないという子どもたちの意志が伝わってきた。

その一方で、いじめに対して無力な自分を振り返り、深く見つめている作品もあった。次のナミコの詩「私は弱虫」である。

いじめている人は笑ってふざけている

いじめられている人は赤い顔で涙をふいている

見ている人はたくさんいた

私もその中の一人だった

じっと見ているうちに私は思った

「いじめている人に何か言わなければならない」

でも、声が出ない

ほかの人たちも言いたいのに言えないようだ

見ているだけだ

そのとき、はっとした

「私はいくじなしなのだ」

「私は弱いのだ」

と思った

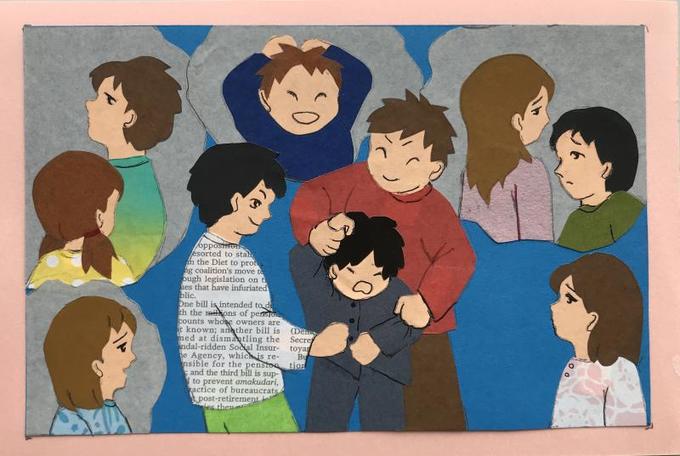

いじめの構造をクラス単位としてみたときに、よくあるパターンは

一人か二人の「いじめられっ子」に対して数名から10名ほどが「いじめっ子」になって「いじめ集団」をつくる。これは、いじめに直接かかわる子どもたちである。

その周りに、いじめに直接かかわらず、じっと見ている子どもたち

がいる。つまり、傍観者である。クラスの70%から80%がこれに当たる。この傍観者が多ければ多いほど、しかも、その傍観者がいじめに

対して無力で止める力が弱ければ弱いほど、「いじめっ子」は調子に

乗っていじめをエスカレートさせる。

今回のパクくんへの集団いじめについては、入学当初から多くの子

どもたちが目撃していた。にもかかわらず、そのことをほとんどの子どもが教師にも保護者にも伝えていなかった。幸い、5月連休明け、ケイコが私に話してくれたことが契機となって問題解決につながった。

しかし、それまでの約1か月間、パクくんが連日のようにいじめを受け続け、周囲の子どもたちは見て見ぬふりをしていた。中には、面白がって見物したり、はやし立てたりする子どもたちもいた。

本校からいじめをなくすることができるかどうか。その鍵を握って

いるのは、クラスの大半を占める「見て見ぬふりをする子どもたち」である。

自分は見て見ぬふりをしたことはないか?なぜ見て見ぬふりをした

のか?これから、いじめを見たとき、どうすればよいのか?

ナミコの作品を通して、子どもたち一人一人に問いかけてみたい。

私は他の十数編とともに詩「私は弱虫」を学校詩集「つばさ」第2

号に掲載することにした。

〔付記〕事例はプライバシーへの配慮から登場人物を匿名とし、事実関係についても若干の修正が施してあることをお断りしておきます。

◆寺西 康雄(てらにし・やすお)◆

富山県内の小・中学校と教育機関に38年間勤務し、カウンセリング指導員、富山県総合教育センター教育相談部長、小学校長等を歴任。定年退職後、富山大学人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センターに客員教授として10年間勤務し、内地留学生(小・中・高校教員)のカウンセリング研修を担当。併行して、8年間、小・中学校のスクールカウンセラーを務める。

現在は富山大人間発達科学研究実践総合センター研究協力員。趣味・特技はけん玉(日本けん玉協会富山支部長、けん玉道3段、指導員ライセンスを所持)。