パクくんへの集団いじめに対して、子どもたちや保護者から加害者に対する怒りの声が上がった。教師も必死に取り組んだ。加害者の子どもたちが自ら名乗り出て、パクくんに詫びた。

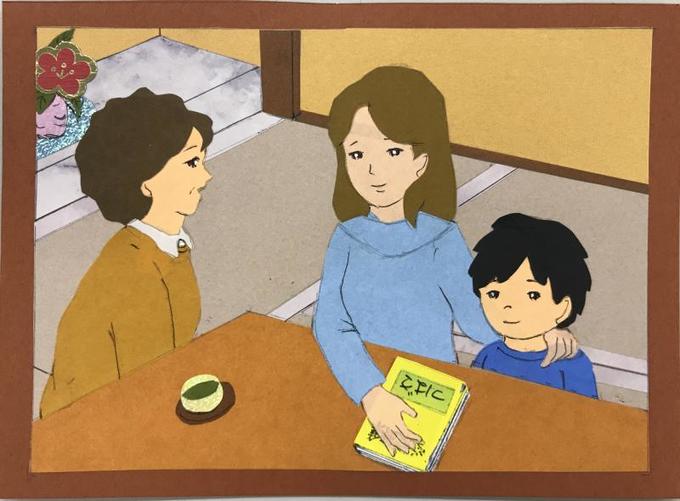

担任がパクくんの家庭を訪れ、これまでの経緯を報告し、謝罪した。そのとき、親子は玄関先まで出迎え、にこやかに応対してくださった。母親は学校詩集を手元に置き、涙ぐみながら「本校の心の教育はとても高いと思います」と片言の日本語で感謝の気持ちを述べられた。

急な展開に戸惑いながらも職員室内には安堵の空気が流れていた。しかし、私は新たな不安を感じていた。これで本当に本校からいじめがなくなるのだろうか。

そこで、自ら名乗り出た子どもたちから改めて話を聞くことにした。

どの子も、当初、自分のやったことがいじめであるとは思っていなかった。学校詩集でパクくんのことが取り上げられ、初めて自分がパクくんをいじめていたことに気づいた。学校全体の問題となり、次第に周囲の声や目が怖くなってきた。だから正直に名乗り出たのだった。

いじめに関する事件が報道される度、加害者の「いじめではない」、「ただの冗談、ふざけだった」という言葉も伝わってくる。「それは罪を免れるための言い訳に過ぎない」、そう信じて疑わなかった私であったが、パクくんへの集団いじめを通して、「本当にそう思っているからかもしれない」「何がいじめになるかを分かっていないからかもしれない」と考えるようになった。

自分のクラスの場合、どうだろうか。いじめとは何か、どの程度分かっているのだろうか。

ある日、私は子どもたちに対して、次のように問いかけてみた。

「皆さんに聞きます。いじめとは何でしょうか?」

突然の質問に36名の子どもたちは戸惑い、沈黙した。しばらくしてから出てきたのは、「ぼう力をふるう」「悪口を言う」「仲間外れにする」「むしをする」「物をかくす」というものだった。

それを受けて、私は「その人が嫌だと感じたらいじめになります」と説明し、子どもたちと一緒に「いじめの具体例」を考えていった。その結果、黒板に書き出されたものは以下のとおりである。

1 ぼう力をふるう(なぐる、けるなど)

2 悪口を言う

3 仲間外れにする

4 むしをする

5 物をかくす

6 無理にさそう

7 その人にだけ荷物を持たせる

8 その人にいやなことをやらせる

9 なんでもその人のせいにする

10 その人を見てにげる

11 班や係の仕事をおしつける

12 その人を見て気持ち悪いと言う

13 人が気にしていることを笑う

14 その人のいやがる名前の呼び方をする

15 黒板に悪口を書く

16 いやなうわさを流す

17 はやし立てる

18 その人の家族のことを言いふらす

19 人の物を勝手に使う

20 足を引っかける

21 机などに落書きをする

22 プロレスごっこでその人をいつも「技をかけられる役」にする

23 給食の食器の後片付けを押しつける

24 バツゲームをさせる

25 「殺すぞ」「死ね」などと言っておどす

26 物を買わせる

27 机をける

28 借りた物を返さない

29 ゲームでオニを何度もさせる

30 つき飛ばす

子どもたちは「まさか、こんなにたくさんのいじめの種類があるとは思っていなかった」と異口同音に述べ、目を丸くして驚いていた。

いじめとは何かを知らない子どもたち。このままでは、本校からいじめは決してなくならない。パクくんへのいじめについても、いったんは鎮静化したものの、多分に再発の恐れがある。

本校のいじめへの取り組みは、これからが正念場である。

〔付記〕事例はプライバシーへの配慮から登場人物を匿名とし、事実関係についても若干の修正が施してあることをお断りしておきます。

◆寺西 康雄(てらにし・やすお)◆

富山県内の小・中学校と教育機関に38年間勤務し、カウンセリング指導員、富山県総合教育センター教育相談部長、小学校長等を歴任。定年退職後、富山大学人間発達科学部附属人間発達科学研究実践総合センターに客員教授として10年間勤務し、内地留学生(小・中・高校教員)のカウンセリング研修を担当。併行して、8年間、小・中学校のスクールカウンセラーを務める。

現在は富山大人間発達科学研究実践総合センター研究協力員。趣味・特技はけん玉(日本けん玉協会富山支部長、けん玉道3段、指導員ライセンスを所持)。