【朝日中】 実態調査経て ルールの必要性生徒が実感

「子どもには持たせない」から「正しく使って正しく怖がる」へ。朝日町の朝日中学校では2017年度、スマホに関する指導方針を大きく変更しました。情報化が進む社会で、ITツールを自在に使いこなす能力も生徒に求められる資質の一つになる、というのが理由です。学校への持ち込みは以前同様認めていません。

生徒による「ネットルールづくり実行委員会」が設立されたのは、方針転換から2年がたった2019年6月でした。まずは所有率などの実態調査からスタート。結果、全校生徒245人の37%がスマホを持っていることが分かりました。最も多いのは1年生で43%、続いて2年生40%、3年生30%。これは学校の指導方針の変更が影響していると分析しました。

1万円以上の課金も

ゲームやスタンプへの課金状況については、1万円以上課金したことがある生徒は、1年生で最も多かったことが分かりました。生徒会長の久保海音君(3年)は「課金額が予想以上に高くて驚いた。やっぱりルールが必要だと思った」と振り返ります。

生徒たちは7月、国の資料を参考にスマホに関するトラブルの事例を学習。その後約半年間にわたってクラスごとに使い方について意見を出し合い、学年代表や保健委員会などでルール作りを進めました。

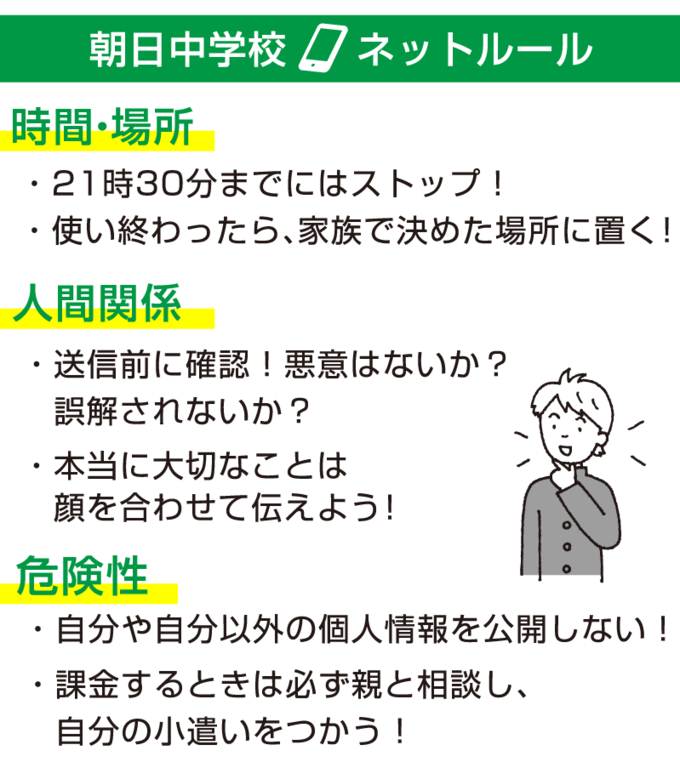

保健委員長の菊地一成君(3年)が提案したのは利用時間の制限です。朝6時半起床をもとに理想的な睡眠時間を調べ「遅くても夜9時半には利用をやめることにしよう」と提案しました。また「使いすぎが良くないのは大人も子どもも同じ」という考えから、ルールは家族全員で守ることとし、11月20日の全校集会で6項目のルールを採択。集会は保護者にも公開し、生徒が出演・撮影したネットトラブルの再現動画も上映しました。

うまくいく鍵は「親も守る」

取り組みを支えた上田勝教諭は「アンケート結果や事前学習に基づいた話し合いができたからこそ、生徒が自分の事としてルールの必要性を認め、考えることができたのだと思います」と話します。その上で「最も大事なのは、そのルールを保護者も守ること」と強調します。ルールを印刷した紙は掲示しやすいように、ラミネート加工して各家庭に配りました。

実行委員会では現在、生徒と保護者にルールを守っているかどうかのアンケート調査を実施しており、その結果を検証し、ルールを見直していく予定です。上田教諭は「悩んでいるご家庭があれば、私たちの取り組みを参考に、親子で話し合い、独自のルールを作ってみては」と話しています。