2019年も子どもが行方不明になるニュースが相次ぎました。無事発見の知らせに胸をなでおろす一方で、「うちの防犯教育、これでいいの?」と悩みを抱える方もおられます。

富山県警少年女性安全課次席、子ども・女性安全対策室長の奥村武志さんに、そんなお悩みに答えてもらいました。

Q.危険な場所を子どもに自分で見つけられるように教えたいのですが、ヒントはありますか?

A.人通りが少ない道や人気のないところが危険です。

具体的には、まず空き家です。不審者が潜んでいるかもしれないですし、建物が壊れてけがをするかもしれないという点でも危険です。

ゴミが散らかっている、または落書きがある場所も、人目が届きにくい場所の目印です。危険な場所だと伝えてください。

Q.安全面を考えて、顔見知りの人の車にも乗らないように子どもに教えたいと思っています。うまい断り方を教えてください。

A.「家以外の車には乗ったらだめと、お母さんに言われているので」と断るよう教えてください。 言われた相手は「防犯に気を付けているなあ」と思うだけで、特に嫌な思いをすることはないでしょう。

Q.不審者に気を付けるように言っていたら、子どもが怖がって一人で外に行くのを嫌がるようになりました。

A.怖がっているのなら、しっかり見守ってあげてください。何かあってからでは取り返しがつきません。

「ながら見守り」で空白地帯をなくせ!

子どもを連れ去り事件から守るための対策について、3回にわたってご紹介しました。最後に、地域ができる有効な対策として奥村室長が挙げたのは「ながら見守り」です。

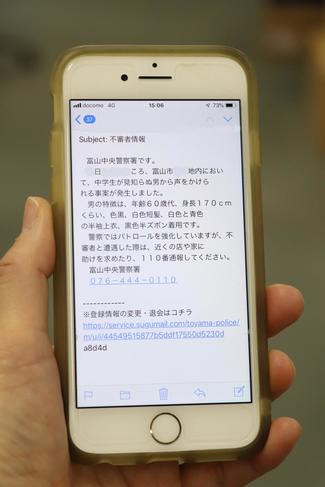

犬の散歩をしながら、ジョギングをしながら、仕事で外回りをしながらなど、大人が日常的に防犯の目を持って子どもたちを見守ることです。不審者の目撃情報はもちろんですが、「この公園、子どもが遊んでいるけれど周囲から見えにくい」「見掛けない県外ナンバーの車が止まっている」など、危険かもしれないと感じたことを警察署に連絡することも「見守り」の一つです。

県内の声掛け・付きまといなどの前兆行動の発生場所で圧倒的に多いのが、下校時間帯の路上です。小学生の下校時間帯には、地域住民や保護者が見守り活動をしてくださっていますが、悪い奴は、その見守られているエリアの隙間で、子どもたちが一人になる空白地帯を狙っています。その空白をなくすためには、より多くの地域住民の「ながら見守り」が必要です。

普段の生活に「防犯の目」を取り入れるー。2020年、できることからスタートしませんか。

2月のテーマは【子どもの力を育む】です。