これから受験を迎えるみなさんに向けて、普段の学校や塾で薦められる本とはちょっと違った視点で、私なりにおすすめの3冊をご紹介します。楽しみながら、頭を使う、知識を養う、という感覚を得られる3冊を選んでみました。受験勉強に行き詰まった時、少し立ち止まって原点に帰ってみるきっかけになるかもしれません。

中学生に読んでほしい一冊

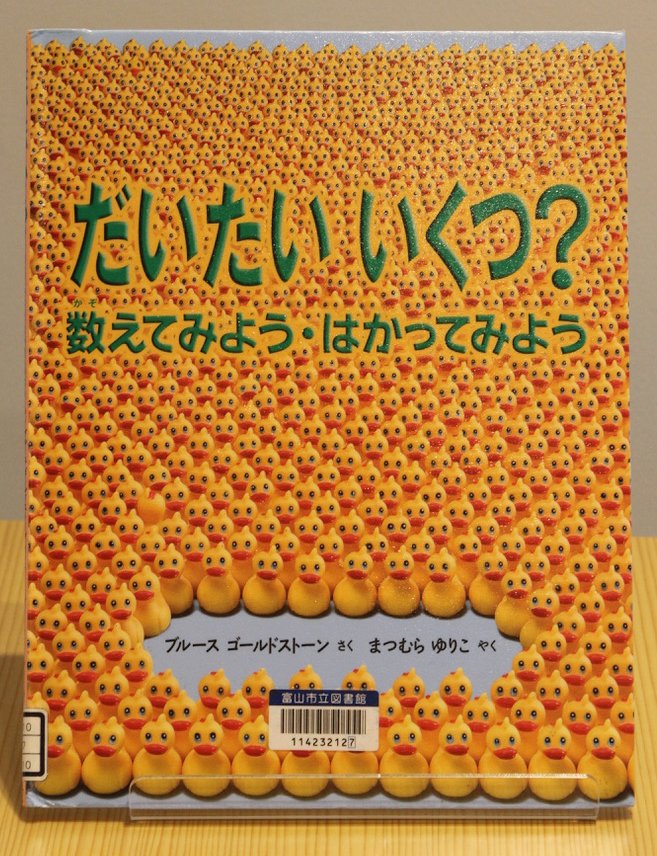

ブルース ゴールドストーン作・まつむらゆりこ訳

『だいたいいくつ? 数えてみよう・はかってみよう』(2010年 福音館書店)

一見、小学生向けの本に見えるかもしれませんが、実は深く、子どもから大人までが楽しめる本だと思っています。「概数をつかむ」ということを、身近にある様々なものの写真を使って、わかりやすく解説しています。アヒルのおもちゃの写真を載せて、10羽の塊、100羽の塊、1000羽の塊…という風にビジュアルで把握することで、たくさんあるものの数を“ざっと把握する”ことが可能になります。他にも、ポップコーンやミツバチ、タンポポの綿毛など、雑多なものを例に見せて数をつかむだけでなく、“自分の中に基準を持つこと”で、高さ、ながさ、体積なども割り出していくことができるという本です。

テストでは正確な答えが求められますが、気分転換に眺めてもらうと、「世の中はだいたいで良いこともあるんだよ、実はそれが大事だったりするんだよ」ということを教えてくれるような気がします。ビジュアルで訴えかけてくれるので、算数・数学が苦手と壁を感じている人にも、「数える、はかるって、わりと楽しい!」と思ってもらえるような、説得力を持った一冊です。

高校生に読んでほしい一冊

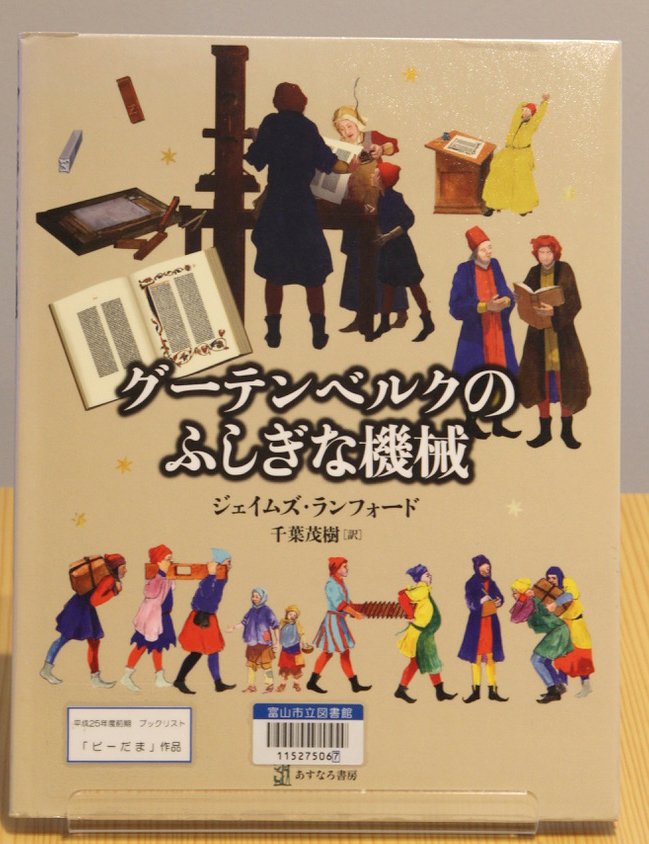

ジェイムズ・ランフォード作・千葉茂樹訳

『グーテンベルグのふしぎな機械』(2013年 あすなろ書房)

ルネサンス三大発明の一つ、「活版印刷」を世界で初めて発明したグーテンベルグの絵本です。色鮮やかで芸術的。眺めているだけでもすごく面白い、大人も十分楽しめる内容です。「ドイツにふしぎなものが現れました」、「一体なんだと思う?」 最初は謎かけのような文章でページは進んでいきます。本が出来上がるまでの工程を独特の表現で描き、1400年代半ばだった当時は一つ一つ作ることが大変だったということが、スーッと頭に入ってきます。

紙や本、印刷がこんなに進んでいなければ、世の中はどんなに不便だったことでしょう。グーテンベルグの発明によって、より多くの人に“知識を伝える”ということが可能になりました。受験に直接関わる内容ではありませんが、電子書籍やSNS、インターネットに慣れ親しんだ世代に、ぜひ原点に帰ってもらうきっかけになればと思います。

高校生に読んでほしい一冊

藤吉雅作著

『福井モデル 未来は地方から始まる』(2015年 文藝春秋)

「北陸はなぜ幸福度が高いのか?」 共働き率、出生率なども他県を数字で上回り、学力調査でも1位に輝く福井県。その秘密に迫るルポタージュです。富山市についても森市長のコメントとともに紹介されていて、「コンパクトシティ構想」などの政策について分かりやすく触れられていて、とても興味深い内容になっています。

富山にしか住んだことがないという中高生も多いと思いますが、富山市がどんな状況で、他はどうなのか、自分たちの街を知るきっかけになる本です。高校3年生の中には大学進学を機に県外に出る人も多いと思います。県外の友達に「富山ってこんなところだよ」と説明する時にも便利です。富山市の政策を紹介した本は色々出版されていますが、中でも読みやすい一冊だと思います。最近、文庫版が出たので、通学時電車などで眺めてみてはいかがでしょう。

<教えてくれた人>

富山市立図書館

副主幹 清川奈津子さん

『TOYAMAキラリ』にある富山市立図書館 本館に勤務。本館内の係や地域館・分館の調整を行い、職員の研修等を担当。