子どもに読書をさせたいけれど、なかなか興味をもってもらえない…とお困りのママ・パパのために、本選びのポイントを、富山南高校学校司書の水島倫子さんに教えてもらいました。

選んであげるなら

子どもの好きなことが題材になった本を

親が本を選んであげるなら、読ませたい対象(小説、実話、記録文など)に、子どもが興味を持っているものを入れてあげると、「あなたの好きなことを認めていて、応援していますよ」というメッセージが伝わり、子どもたちはうれしい気持ちで読むことができます。

例えば

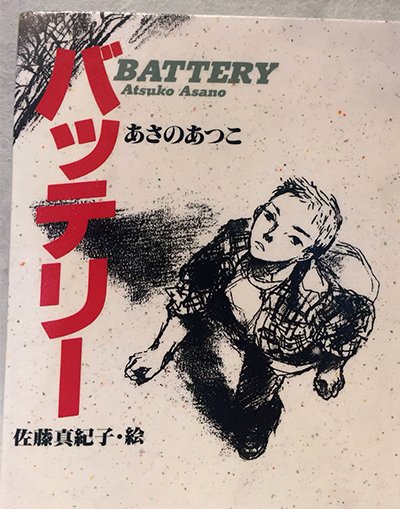

「スポーツが好きな子」には、好きなスポーツが題材になった物語を選んであげる。

作品例:

あさのあつこ『バッテリー』(小学校中学年〜)

佐藤多佳子『一瞬の風になれ』(中学生〜)

瀬尾まいこ『あと少し、もう少し』(小学校高学年〜)

「昆虫、魚、カエルなどの小動物が好きな子」には、小動物が好きな少年が主人公の本、または小動物自身が主人公の本を選んであげる。

作品例:

阿部夏丸『泣けない魚たち』(小学校高学年〜)

松岡達英『あまがえるせんせいシリーズ』(幼児〜小学校低学年)

男の子は主人公が「男」である方が感情移入しやすいのですが、女の子はどんな主人公でも自分に置き換え、柔軟に感情移入できる傾向があります。

子どもに本を選ばせる時は、なるべく自由に選ばせてあげること。もし偏った方向性ばかりの時は、アドバイスをしてあげたり、読み聞かせをしたりして、バランスを取ってあげましょう。

読書の無理強いは逆効果

自分から積極的に読めるようになるまでは、親や祖父母が読み聞かせをしてあげることが大切です。子どもによって長く時間がかかるタイプもいますが、辛抱強く読み聞かせを行いましょう。大切なポイントは、読み聞かせを楽しむこと。本は子どもが好きな対象であることも大事ですが、親の趣味で選んだ本であっても良いのです。親が本を楽しそうに読む姿は、子どもにとって新鮮でうれしく感じるものです。家庭での無理強い読書は、読書嫌いになる原因になるのでやめましょう。

読書という行為も大切ですが、読み聞かせは、親や祖父母と同じ時間の共有、同じ感覚の共有、すぐそばにいてくれる安心感を子どもに与えてくれます。

最近は、昔とは違って、子どもたちが自由に外で遊び回ることが難しくなってきました。

そのため友達同士で冒険ごっこをしたり、大人数で遊んだりする中で学べる、思いやりの感情や、腹立ちの感情などを、実生活で体験する機会が減っています。読書での疑似体験を通して、人の気持ちを察する感覚、距離感、自制心など育んでほしいと思います。

<教えてくれた人>

水島倫子

富山南高校 学校司書